Светлана Бурлак - Происхождение языка: Факты, исследования, гипотезы

- Название:Происхождение языка: Факты, исследования, гипотезы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель, CORPUS

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-271-31205-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Бурлак - Происхождение языка: Факты, исследования, гипотезы краткое содержание

Происхождение языка: Факты, исследования, гипотезы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Фонетические слова делятся на слоги. Каждый слог — один «квант» выдоха. Если эти выдохи сделать более сильными и разделить паузами, получится скандирование («Шайбу! Шай-бу!»). В слоге имеется вершина — самый «звучный» звук (обычно гласный) — и края — согласные (которые, впрочем, могут и отсутствовать). Скорость смены слоговых вершин определяет темп речи. Слог можно разделить на отдельные звуки. У всех людей, владеющих звучащей речью, в языковую компетенцию входит понятие о том, какие гласные и согласные звуки возможны в его языке (другие звуки расцениваются либо как дефекты произношения, либо как иностранный акцент) и какие движения органов артикуляции должны им соответствовать (хотя реально в речи, особенно в беглой, эти движения зачастую смазываются).

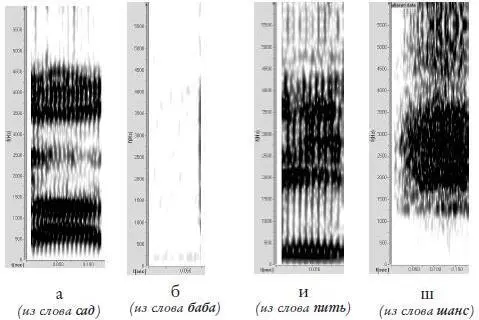

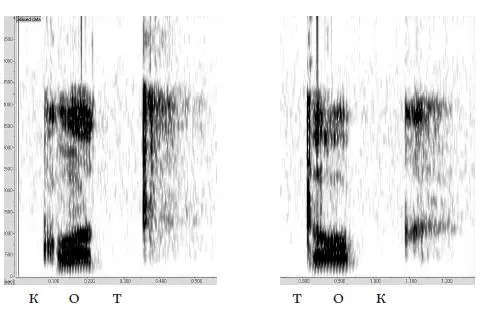

Непросто устроены и сами звуки. Наш речевой тракт — природный резонатор, изменяя его форму при помощи движений языка, губ, нижней челюсти, нёбной занавески, надгортанника, мы ослабляем одни частоты и усиливаем другие. Такие области усиления частот получили название «форманты». Каждый гласный характеризуется своим собственным «узором» формант. Согласные тоже имеют свои частотные максимумы и минимумы, но распознаются в значительной степени по тому влиянию, которое они оказывают на форманты соседствующих с ними гласных. Например, после заднеязычного согласного ( г или к ) у последующего гласного сближаются начальные точки контуров второй и третьей формант. Если звуки в слоге поменять местами, человек услышит не слог, произнесенный наоборот, а бессмысленную абракадабру, поскольку привычные ему правила перехода от звука к звуку не будут соблюдены.

Рис. 1.8.Сонограммы (динамические спектрограммы) некоторых речевых звуков. Интенсивность цвета обозначает интенсивность звука 56 .

Рис. 1.9.Сонограммы слов кот и ток (поскольку слова были произнесены отдельно, на конце слышен — и виден на сонограмме — вокалический призвук). Если взять, например, слово кот , разделить его на части, соответствующие к, о и т и переставить их в обратном порядке, мы не услышим слова ток, поскольку переходы от звука к звуку окажутся неправильными: например, при переходе к гласному о надо уже с самого начала произнесения согласного вытягивать губы в трубочку, и это имеет вполне определенный акустический эффект 57 .

Формантные переходы между соседствующими звуками нередко позволяют нам «услышать» нужный звук даже в том случае, когда он не был реально произнесен, — и мы вполне можем не осознать, что вместо, скажем, Он — человек ответственный услышали … чек ответственный . В ходе исторического развития языка такой эффект восприятия дает почву для выпадения звуков, ср., например, франц. vie «жизнь» с лат. vīta ( t между гласными сначала озвончилось в d , затем несколько ослабилось, и в конце концов, к XI в. выпало совсем 58 ).

Существует несколько теорий для объяснения того, как люди распознают речевые звуки. Согласно одной, акустическое представление связано с представлением артикуляторным: для распознаваемого звука подбирается комбинация артикуляторных движений, которая могла бы его произвести, причем эти комбинации у разных людей могут различаться 59 . Так же, через подбор артикуляторных движений, осуществляется нередко распознавание зрительных образов слов: это отчетливо видно на примере людей малограмотных или читающих на плохо знакомом языке — во время чтения они заметно шевелят губами (а иногда даже тихонько проговаривают каждое слово). Но даже у грамотных людей при чтении про себя отмечается усиление биотоков в мышцах, связанных с произнесением речевых звуков 60 [6]. Как показали исследования основателя отечественной нейропсихологии Александра Романовича Лурии (в дальнейшем его результаты были подтверждены и дополнены), чем сложнее воспринимаемый текст, тем сильнее нарушается его понимание при искусственном затруднении артикуляции 61 . Согласно другой теории, в мозгу существуют акустические образы звуков речи — как должно выглядеть «прототипическое» а , как — б и т.д. Таких прототипов может быть более одного, поскольку в разном окружении звуки реализуются по-разному. Третья теория предполагает, что главную роль при распознавании речевых звуков играют имеющиеся в мозгу особые нейронные распознающие устройства — детекторы, — настроенные на отдельные смыслоразличительные признаки фонем. Поскольку каждая фонема обладает уникальным набором таких признаков, комбинация показаний детекторов определяет фонему однозначно. Вероятно, все эти теории в определенной мере справедливы и дополняют друг друга.

Анализатор речевых звуков работает у человека чрезвычайно быстро (быстрее, чем распознаются неречевые звуки) — до 20–30, а при искусственном ускорении речи — до 40–50 фонем в секунду 62 , поэтому вероятно, что минимальной единицей восприятия является не отдельная фонема, а слог целиком. Длительность типичного слога — примерно 250 миллисекунд — это как раз тот объем акустической информации, который человек может удерживать в так называемой «эхоической памяти» (т.е. помнить сразу после предъявления, пока еще не начался процесс распознавания). Показательно, что дети, начиная произносить свои первые похожие на речевые звуки, произносят их не по отдельности, а в составе слогов.

Уникально ли все это для человека? Ученые (среди них следует упомянуть в первую очередь психолога из университета Алабамы Джоан Синнотт) поставили огромное количество экспериментов, призванных выяснить, могут ли животные анализировать человеческую речь, и делают ли они это так, как мы, люди, или как-то иначе. Было показано, что крысы 63 и воробьи 64 способны отличать один язык от другого по общей мелодике речи, что песчанки ( Meriones unguiculatus ) 65 могут отличить гласный [u] от гласного [i], а обезьяны и вовсе распознают все человеческие фонемы. Есть, разумеется, и отличия. Например, шиншиллы, перепела, волнистые попугайчики, макаки и люди в разных местах ставят «границы» между разными фонемами 66 — если плавно менять характеристики звука, делая его всё менее похожим на одну фонему и всё более похожим на другую, момент, когда испытуемый начнет считать поступающий сигнал уже не первой фонемой, а второй, у разных видов наступает при разных значениях изменяемых параметров сигнала [7]. Животные не могут оперировать формантными переходами при различении согласных разного места образования 67 (например, отличать da от ba по тому влиянию, который согласный оказывает на звук a ) или при отличении слога типа stay от слога типа say 68 . Внушительный список таких отличий приведен в статье Стивена Пинкера и Рея Джакендоффа 69 . Для них это служит аргументом в пользу уникальности человеческой способности к пониманию речи. «Люди, — пишут они, — не ограничиваются проведением однобитовых различий между парами фонем. Они могут обрабатывать непрерывный, насыщенный информацией поток речи. При этом они быстро выделяют отдельные слова из десятков тысяч шумов, несмотря на отсутствие акустических границ как между фонемами, так и между словами, компенсируя в режиме реального времени искажения, вносимые наложением артикуляций соседних звуков, а также вариативностью, связанной с возрастом, полом, особенностями произношения — как личными, так и диалектными, — и эмоциональным состоянием говорящего. И все это удается детям — причем не путем выработки условных рефлексов» 70 . В то время как Пинкер и Джакендофф писали эти строки, в Йерксовском приматологическом центре продолжались (и продолжаются по сей день) опыты с бонобо Канзи. Этот сообразительный антропоид, как однажды случайно выяснилось, понимает устную английскую речь — и даже без ситуационных подсказок. В 1988–1989 гг. был проведен масштабный эксперимент, в ходе которого Канзи должен был выполнить огромное количество (в общей сложности 600) команд, отданных на английском языке. Чтобы исключить возможность подсказки, экспериментатор мог надевать шлем или отдавать Канзи команды из другой комнаты по телефону. Команды могли отдавать разные люди и даже синтезатор речи. Среди команд встречались странные и даже абсурдные, например, налить кока-колу в молоко. Некоторые команды различались только порядком слов — «пусть собачка укусит змею» и «пусть змея укусит собачку», «положи мяч на сосновую ветку» и «положи сосновую ветку на мяч» и т.д. Те же команды на таком же английском получала — для сравнения — девочка Аля (к началу эксперимента ей исполнилось два года). Она смогла правильно отреагировать на 64% команд, Канзи — на 81%. Правда, ему к этому времени было уже восемь лет. Описан случай, когда Канзи правильно понял предложение об обмене, выраженное условной конструкцией: «Канзи, если ты дашь эту маску Остину, я дам тебе его каши». Канзи, которому очень хотелось получить кашу шимпанзе Остина, с готовностью отдал тому свою игрушку — маску монстра — и снова показал на его кашу 72 .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: