Вадим Глухов - Психолингвистика. Теория речевой деятельности

- Название:Психолингвистика. Теория речевой деятельности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Глухов - Психолингвистика. Теория речевой деятельности краткое содержание

При подготовке раздела по формированию речевой деятельности авторы опирались на собственный опыт научно-исследовательской работы, предметом которой являлись закономерности нормального и нарушенного речевого развития у детей.

Учебное пособие адресовано студентам дефектологических и психологических факультетов, практикующим логопедам, дефектологам, психологам, а также широкому кругу читателей, интересующихся вопросами психолингвистической теории речевой деятельности.

Психолингвистика. Теория речевой деятельности - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В психолингвистике создано несколько научных концепций, определяющих специфические особенности внутренней речи как вида речевой деятельности. В отечественной психолингвистике наибольшее распространение получила теоретическая концепция, разработанная А.А. Леонтьевым совместно с Т.В. Рябовой-Ахутиной в конце 1960-х – начале 1970-х гг. (12, 134 и др.).

Авторы данной концепции четко противопоставляют друг другу такие понятия, как «собственно внутренняя речь» (внутренняя речь в трактовке Л.С. Выготского), «внутреннее проговаривание» и «внутреннее программирование речевого высказывания».

Внутреннее проговаривание как форма внутренней речи, предполагает наличие скрытой речедвигательной активности органов артикуляции, имитирующей процессы, происходящие при внешней речи. П.Я. Гальперин определил это явление как скрытую внешнюю речь, или как «внешнюю речь про себя» (49, с. 157). Внутреннее проговаривание возникает при выполнении трудных заданий, например при решении математических задач, при чтении и переводе иностранных текстов, при запоминании и припоминании словесного материала, при письменном изложении мыслей и т. д. Другими словами, внутреннее проговаривание связано с умственными действиями, протекающими в развернутой, еще не автоматизированной форме.

Собственно внутренняя речь — это речевое действие, перенесенное «вовнутрь», производимое в свернутой, редуцированной форме. В типичном случае она возникает при решении интеллектуальной задачи. Внутренняя речь может сопровождаться внутренним проговариванием при решении сложных заданий, но это не обязательное условие ее осуществления. Собственно внутренняя речь может быть представлена только отдельными «намеками», речедвигательными признаками слов, являющихся «опорными» признаками отдельных слов и словосочетаний. (Своеобразный аналог «квазислов» и опорных звукокомплексов по Л.С. Выготскому. [140])

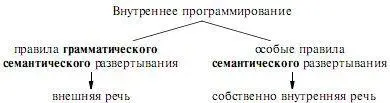

Таким образом, согласно данной концепции, у внутренней речи есть два «полюса». Один – это внутренняя речь, максимально приближенная к внешней, разговорной речи, чаще всего сопровождающаяся проговариванием. Второй «полюс» – «максимально свернутая внутренняя речь, менее всего связанная с проговариванием и стоящая на грани выпадения из интеллектуального акта и превращения его в простой рефлекторный акт» (118, с. 158). Третье понятие, ключевое для данной теории внутренней речи, – понятие внутреннего программирования, которое А.А. Леонтьев трактует как «неосознаваемое построение некоторой схемы, на основе которой в дальнейшем порождается речевое высказывание» (там же, с. 158). Соотношение внутренней речи и внутреннего программирования выступает как «соотношение конечного и промежуточного звена». Согласно А.А. Леонтьеву, внутреннее программирование может развертываться либо во внешнюю, либо во внутреннюю речь. Переход к внешней речи происходит по правилам грамматического и семантического развертывания максимально обобщенной смысловой программы; переход к внутренней речи также связан с применением определенных правил, своего рода «минимальной грамматики». А.А. Леонтьевым была предложена обобщенная схема соотношения внутреннего программирования и внутренней речи:

Все три компонента внутренней речи (в широком ее понимании) тесно взаимосвязаны и могут участвовать в одном и том же акте речемыслительной деятельности.

§ 3. Кодовые единицы внутренней речи. Теория Н.И. Жинкина об особых кодах внутренней речи

Концептуальное положение Л.С. Выготского (1934) и АН. Соколова (1968) о наличии вербальных и невербальных компонентов в «языке» внутренней речи получило свое отражение и развитие в подлинно новаторской теории Н.И. Жинкина об особых кодах внутренней речи (76, 79, 81 и др.).

Проблема соотношения мышления и языка как средства осуществления речевой деятельности впервые достаточно подробно была рассмотрена Н.И. Жинкиным в его широко известной работе «О кодовых переходах во внутренней речи» (76). Автор указывает, что концепцию полного совпадения языка и мышления фактически подтвердить не удалось, так как «структура суждения как единица мышления не совпадает со структурой предложения как единицей языка» (76, с. 27). В результате проблема соотношения мышления и языка продолжала оставаться нерешенной. Для решения проблемы И.И. Жинкин предложил привлечь экстралингвистическую область определяя процесс мышления как явление психологическое, исследовать, в какой форме зарождается у человека мысль и как она реализуется в речи (76, 78).

В своей концепции Н.И. Жинкин как базовую использует категорию-понятие «код». По Н.И. Жинкину, «кодом можно назвать знаковую систему обозначений. С этой точки зрения язык – это код». Но кодом можно считать и «систему материальных сигналов», в которых может быть реализован язык (сигналов слышимых, видимых, осязаемых, речедвигательных). С этой точки зрения, возможен переход от одного кода к другому. Изучая коды реализации натурального языка (речедвигательный, речеслуховой, фонемный, морфемный, словесный и др.), [141]Н.И. Жинкин поставил целью своих исследований «в круговороте кодовых переходов... найти самое неясное, самое неуловимое звено – человеческую мысль, внутреннюю речь» (76, с. 23). Экспериментальные исследования автора были направлены на решение вопроса о том, «реализуется ли мышление только в речедвигательном коде или существует другой код, не связанный непосредственно с формами натурального языка» (там же, с. 27). С этой целью Н.И. Жинкиным была использована методика центральных речевых помех, позволяющая осуществлять торможение речедвижений в процессе внутренней речи, являющейся, по мнению автора, «центральным звеном» переработки словесных сообщений и областью кодовых переходов. Результаты эксперимента подтвердили его гипотезу о возможности несловесного мышления, в случаях, когда происходит переход с языкового на особый код внутренней речи, названный автором «предметно-схемным кодом» (76).

Н.И. Жинкин характеризует этот код («код образов и схем») как непроизносимый, в котором отсутствуют материальные признаки слов натурального языка и где обозначаемое является вместе с тем и знаком. Такой предметный код, по Н.И. Жинкину, представляет собой универсальный язык, с помощью которого возможны переводы содержания речи на все другие языки. Автор приходит к выводу, что «язык внутренней речи свободен от избыточности, свойственной всем натуральным языкам», во внутренней речи смысловые связи «предметны, а не формальны» (они отображаются образами-представлениями, а не языковым знаком). Таким образом, механизм человеческого мышления реализуется в двух противостоящих динамических звеньях – предметно-изобразительном коде (внутренняя речь) и речедвигательном коде (внешняя экспрессивная речь). Применение натурального языка, по мнению Н.И. Жинкина, возможно только через фазу внутренней речи: «Без изобразительного языка внутренней речи был бы невозможен никакой натуральный язык, но и без натурального языка деятельность внутренней речи бессмысленна» (76, с. 36). Процесс мышления автор определяет как сложное взаимодействие внутреннего, субъективного языка и натурального, объективного.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: