Вадим Глухов - Психолингвистика. Теория речевой деятельности

- Название:Психолингвистика. Теория речевой деятельности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Глухов - Психолингвистика. Теория речевой деятельности краткое содержание

При подготовке раздела по формированию речевой деятельности авторы опирались на собственный опыт научно-исследовательской работы, предметом которой являлись закономерности нормального и нарушенного речевого развития у детей.

Учебное пособие адресовано студентам дефектологических и психологических факультетов, практикующим логопедам, дефектологам, психологам, а также широкому кругу читателей, интересующихся вопросами психолингвистической теории речевой деятельности.

Психолингвистика. Теория речевой деятельности - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Этот «последующий» анализ предмета уже как «субъекта действия» в свою очередь включает: определение способа воздействия субъекта на объект (то есть идентификация самого действия субъекта), которое во внутренней речи отображается кодом: S – Р («субъект» – «предикат») /или – в другой интерпретации: Ag. – Act. («агенс» – «действие»); определение характера воздействия (того, как действие субъекта влияет на данный объект), отображает код: Р —? Ob. На основе «соединения» этих двух кодов создается общий «базовый» код отображения «субъектно-объектных» отношений:

(VI) S – Р – Ob., который полностью соответствует широко известной из многих научных работ по структурной лингвистике и психолингвистике (12, 13, 227 и др.) схеме, отображающей «структурно-семантические элементы» «базовой» модели предложения (отдельного речевого высказывания). Этот код УПК выступает как универсальный кодовый элемент для отображения всех вариантов субъектно-объектных отношений в контексте любой предметно-событийной ситуации, возникающей в рамках того или иного события окружающей нас действительности. В зависимости от специфических особенностей отображаемого в речи фрагмента окружающего нас мира этот «базовый» вариант кода может варьироваться в достаточно широких пределах (использоваться в сокращенном или развернутом, «детализированном» виде, в «инверсионном» варианте и т. д.); характер его возможных «трансформаций», на наш взгляд, достаточно полно отображается моделями преобразования («трансформации») семантико-синтаксической структуры «исходной» грамматической конструкции предложения, представленными в концепции «трансформационной грамматики» Н. Хомского (238 и др.).

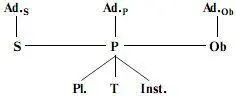

Таким образом, воспринимаемый объект, если он выступает как активное «действующее лицо», т. е. как «субъект действия», анализируется нами в рамках общей предметно-событийной ситуации, центральным звеном («центром») которой и является. Вариант такого, более детального анализа предметно-событийной ситуации может быть отображен следующим вариантом предметно-схемного кода:

где Ad. – элемент кода, характеризующий предмет, объект и само действие; PL, Т и Inst. – элементы, отображающие место, время и способ (средства) осуществления действия.

Если предметно-событийная ситуация должна быть отображена в речевом сообщении, развернутый «субъектно-объектный» код используется как инструмент внутреннего программирования речевого высказывания (РВ). На этапе лексико-грамматического структурирования процесса порождения РВ элементы смысловой программы («смысловые звенья»), соответствующие «смысловым узлам» кода УПК на приведенной выше схеме, обозначаются языковыми знаками (словами и целыми словосочетаниями) внешней речи. Пространственная схема элементов кода может также претерпевать изменения в зависимости от выбранной модели синтаксической конструкции предложения и способа актуального членения высказывания. Таким образом, указанный общий «субъектно-объектный» код УПК может рассматриваться в качестве центрального звена, связующего процессы внутренней и внешней речи и обеспечивающего переход от внутреннего субъективного («семантического») кода, определяющего содержание и структуру речевого высказывания, на код языка внешней речи. Представленными выше вариантами, конечно, не исчерпывается многообразие элементов универсального предметного кода. [144]Достаточно разнообразные по своему характеру условно-наглядные схемы, используемые учеными-психолингвистами для отображения процесса внутреннего программирования речевых высказываний, в частности, схемы «глубинной» синтаксической структуры» предложения, «первичной семантической записи» и «денотативной схемы» высказывания, «дерева (смысловых) отношений» (133, 147, 227), на наш взгляд, могут рассматриваться и как «графические» варианты кодов УПК.

Как отмечалось выше, коды УПК отображают способы специфически человеческого восприятия и анализа окружающего мира. Однако эти коды вовсе не представляют собой простое, «формальное» отображение способов познавательной деятельности (в форме каких-то искусственно созданных условно-наглядных схем, используемых учеными для анализа перцептивной деятельности человека). Эти коды являются обязательными компонентами внутренней речемыслительной деятельности человека, поскольку именно с ее помощью осуществляется прием и переработка данных чувственного восприятия, их анализ и обобщение. Исходя из этого, к числу основных задач коррекционной педагогической работы относится целенаправленное формирование у обучающихся универсальных способов перцептивного восприятия окружающего предметного мира, навыков дифференцированного анализа каждого воспринимаемого объекта окружающей действительности (на основе использования сначала внешней развернутой, а затем и внутренней речи), формирование самой внутренней речи путем развития и совершенствования внешней – «описательно-оценочной» и «анализирующей» речи (монолог-описание, рассуждение, монолог-умозаключение и т. д.).

Внутренняя речь занимает центральное место и в речевой деятельности как средстве общения. Без внутренней речи нет внешней речи. Еще Л.С. Выготский указывал на то, что «говорение требует перехода из внутреннего плана во внешний, а понимание предполагает обратное движение – от внешнего плана речи к внутреннему» (45, с. 313). Внутренняя речь, согласно Л.С. Выготскому, играет роль «мысленного черновика» при письме и устной речи, причем «переход от внутренней речи к внешней представляет собой не прямой перевод с одного языка на другой... не простую вокализацию внутренней речи, а переструктурирование речи» (там же, 353). Прямой переход от мысли к слову невозможен, поскольку «то, что в мысли содержится симультанно, в речи развертывается сукцессивно» (там же, с. 356). Этот переход от мысли к слову, как уже было сказано ранее, происходит именно с помощью внутренней речи.

Роль внутренней речи в процессе порождения и понимания внешнего речевого высказывания исследовалась в работах А. Р. Лурии, А.А. Леонтьева, Н.И. Жинкина и других отечественных исследователей.

А.Р. Лурия определял процесс формирования речевого высказывания как «психологический путь от мысли через внутреннюю схему высказывания и внутреннюю речь к развернутой внешней речи» (146, с. 187). Процесс восприятия и понимания речевого высказывания, по А.Р. Лурии, «начинается с восприятия развернутой речи собеседника и через ряд ступеней переходит к выделению существенной мысли, а затем и всего смысла воспринимаемого высказывания» (там же, с. 187).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: