Евгения Шатова - Урок русского языка в современной школе

- Название:Урок русского языка в современной школе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-04565-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгения Шатова - Урок русского языка в современной школе краткое содержание

В пособии по-новому решаются вопросы типологии и структуры уроков, ориентированных на идеи развивающего обучения в современной школе, сформированы основные требования к таким урокам, введены модельные алгоритмы, обеспечивающие единый режим умственной деятельности учащихся на всех этапах урока. В книге много практического материала, даны конспекты уроков по наиболее трудным темам курса русского языка.

Урок русского языка в современной школе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Этому в значительной степени способствует использование приема расчленения правила на отдельные элементы. Кратко остановимся на этом вопросе.

Школьная практика показывает, что при усвоении некоторых сложных орфографических правил учащиеся не успевают в достаточной степени осмыслить все его признаки и осознать те связи, которые существуют между ними. Отсюда неполнота знаний и, как следствие, – орфографические ошибки.

Прием расчленения в различных условиях будет иметь свою специфику. Опыт показывает, что в одних случаях при изучении орфографического правила достаточно ограничиться составлением такого структурного плана, в котором нет указания на конкретные признаки правила, а лишь содержатся пункты к отдельным частям его формулировки, это своего рода и есть структурный план формулировки правила. Раскрытие же содержания отдельных его компонентов возлагается на самого ученика. Составление такого плана целесообразно практиковать в тех случаях, когда данное орфографическое правило уже изучалось в начальных классах. В этом случае учащиеся уже по одному плану смогут составить формулировку правила.

В качестве примера возьмем правило об употреблении разделительного ъ.

План его формулировки может иметь примерно следующий вид:

1) роль ъ знака в слове;

2) место разделительного ъ в слове;

3) приставки, после которых может употребляться ъ;

4) гласные корня, перед которыми может стоять разделительный ъ.

Во многих случаях целесообразнее практиковать расчленение формулировки сложного правила на отдельные компоненты. Применительно к этой же теме она может иметь примерно следующий вид:

1) разделительный ъ обозначает, что согласная и гласная не сливаются;

2) разделительный ъ стоит только между приставкой и корнем;

3) приставка должна оканчиваться только на букву, обозначающую согласный звук;

4) корень должен начинаться только на одну из четырех гласных: е, ё, ю, я.

В более слабых классах, как показывает опыт, лучше сочетать составление плана с раскрытием отдельных его пунктов. При этом план лучше составлять в виде вопросов. Например:

1) Что обозначает разделительный ъ? (Согласная и гласная не сливаются.)

2) Где пишется ъ? (Между приставкой и корнем.)

3) При каких условиях? (а) – если приставка оканчивается на согласную; б) если корень начинается на одну из букв: е, ё, ю, я.)

Иногда при отработке отдельных структурных элементов правила для каждого случая целесообразно подбирать наиболее убедительные типичные примеры. Так, при изучении правила об употреблении приставки при– целесообразно расчленить его на отдельные части (в соответствии со значениями приставки) и после каждой части дать примеры. Например: при– обозначает:

1) приближение (приехать, придвинуть); присоединение (приделать, принести); нахождение вблизи чего-нибудь (Приморье);

2) неполноту действия (притворить, присесть).

Когда до осознания учащихся доведены те признаки, которые входят в состав данного правила, эти отдельные (уже осознанные) части приводятся затем в систему и выводится общее правило. Учитель указывает иногда, в каком порядке целесообразнее перечислить эти признаки, можно ли менять последовательность перечисления или нет.

Необходимость дополнительной работы над правилами вызывается иногда еще и тем, что в формулировках учебника отсутствуют некоторые весьма существенные признаки, которыми определяется написание той или иной орфограммы. Правда, в последние годы наметилась тенденция к перестройке формулировок орфографических правил с целью придания им большей полноты и обобщенности. Так, в первых выпусках учебника для 5 класса правило об употреблении разделительного ъ и ь было сформулировано так: «Разделительный ъ пишется перед буквами е, ё, ю, я только после приставок. В остальных случаях перед теми же буквами и перед и пишется разделительный ь (объяснение, пью, семья, соловьи – № 7)». [9]

Данная формулировка является, как видно, неполной. В ней не указано, после каких именно приставок пишется ъ. Используя прием расчленения, учитель должен был показать на ряде примеров, что это относится только к тем приставкам, которые оканчиваются на согласную. При этом в один из пунктов расчлененной формулировки включается недостающий признак (см. п. 3).

В дальнейшем этот недостаток в формулировке правила был устранен, и она приобрела следующий вид: «Разделительный ъ пишется перед буквами е, ё, ю, я только после приставок на согласные.В остальных случаях перед теми же буквами и перед буквой и пишется разделительный ь (объяснение, пью, семья, соловьи не после

– № б)». [10]

На основе данной формулировки, как видно, учитель сможет гораздо продуктивнее построить работу над признаками правила, мотивируя при этом и основную функцию ь (обозначает, что согласный звук не сливается с гласным).

Некоторые орфографические правила осознаются глубже, если применить с т р у к т у р н у ю с х е м у, которая, обеспечивая большую наглядность, не только способствует лучшему запоминанию всех его частей, но и в большей степени помогает уяснению тех связей, которые существуют между отдельными признаками правила.

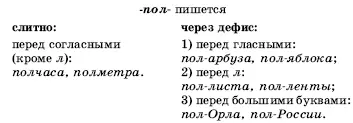

Например, правило о правописании сложных слов, первая часть которых представляет собою корень – пол-, можно представить в виде такой структурной схемы:

Естественно, учитель не должен ограничивать работу над усвоением формулировки правила только запоминанием всех его признаков. Он, как уже отмечалось, должен постоянно требовать от учащихся и умения мотивировать каждый компонент, входящий в состав формулировки правила, а в трудных случаях брать эту работу на себя. Поэтому составлению структурной схемы правила в ряде случаев может сопутствовать и мотивировка учителем отдельных его частей. Так, при изучении того же правила о правописании сложных слов, первая часть которых начинается с корня – пол-, можно дать дополнительно обоснование каждого случая написания – пол- через дефис и слитно с точки зрения произношения.

С этой целью учитель может обратить внимание учащихся на произношение слов с – пол– перед гласными, перед л, в отличие от произношения слов с пол– перед заглавными буквами.

Произношение корня – пол– в позиции перед гласными и л характеризуется отделенностью, что на письме отмечается черточкой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: