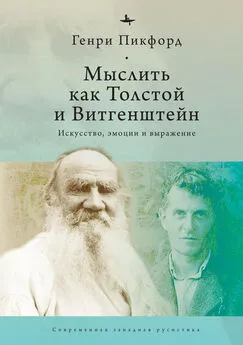

Генри Пикфорд - Мыслить как Толстой и Витгенштейн. Искусство, эмоции и выражение

- Название:Мыслить как Толстой и Витгенштейн. Искусство, эмоции и выражение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Бостон / Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-907532-02-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Генри Пикфорд - Мыслить как Толстой и Витгенштейн. Искусство, эмоции и выражение краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Мыслить как Толстой и Витгенштейн. Искусство, эмоции и выражение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

[6] П. Энгельман [Engelmann 1967] не сообщает нам, какие именно положения Толстого имел в виду Витгенштейн. Содержательные обзоры письменных свидетельств можно найти в [Greenwood 1995:239–249; Davison 1978: 50–53].. Но притом что исследователи признают важность Толстого для Витгенштейна, чаще всего это влияние сводят к предполагаемому подражанию Витгенштейна Толстому в личной жизни и в мировоззрении. В частности, этой точки зрения придерживается Р. М. Дэвисон, утверждающий, что «притягательность Толстого для Витгенштейна коренится в существенном сходстве характера и духа, что отражается в некоторых биографических параллелях» [Davison 1978:51], таких как преподавание в сельской школе, отказ от семейного богатства ради простой жизни и т. д. Притом что эти биографические параллели весьма убедительны (действительно, и Толстого, и Витгенштейна часто считают людьми, склонными к некоторой «святости» в частной жизни)

[7] Издатель Л. фон Фикер описывает свое впечатление от первой встречи с Витгенштейном: «Картина трогательного одиночества, на первый взгляд напоминающая, к примеру, Алешу [Карамазова] или князя Мышкина» [Ficker 1954:236]., я полагаю, что художественные и публицистические произведения Толстого, его образы, концепции и идеи гораздо глубже повлияли на мысль Витгенштейна, чем это до сих пор признавалось

[8] Г. С. Морсон в заключительной главе книги «Анна Каренина в наше время» [Morson 2007] прибегает к аристотелевскому понятию фронезиса и к некоторым заманчивым цитатам как из раннего, так и из позднего Витгенштейна, чтобы подтвердить свою характеристику романа как «прозаичного»: «Все реалистические произведения по определению содержат множество деталей и повседневных событий; прозаичные романы рассматривают такие события как локус ценности… Прозаичные романы переопределяют героизм как правильное поведение в повседневной жизни, а святость – как малые, едва заметные проявления вдумчивости» [Там же: 28–29]. Поскольку Витгенштейн стремится вернуть метафизическую вдумчивость повседневности и признает ограниченность языка, Морсон приходит к заключению: «…как будто Витгенштейн поставил себе задачу прийти к выводам Толстого другим путем. Каждое произведение первого может служить комментарием ко второму» [Там же: 210]. Одна из задач данной книги – уточнить, оценить и отчасти оправдать это предположение путем тщательного анализа, изложения и аргументации.. В этой книге я постараюсь проследить ту линию рассуждений Витгенштейна, которая может послужить своего рода ответом на проблемы, поднятые в текстах Толстого. Таким образом я покажу, как идеи Витгенштейна помогают лучше понять Толстого, проливают свет на его теорию искусства и позволяют разобраться в причинах, по которым она в конце концов оказалась несостоятельной. После чего, используя другие философские идеи Витгенштейна, я предложу свой вариант пересмотра толстовских идей об эстетическом выражении, что, надеюсь, позволит взглянуть на них по-новому.

2. Однако у моего прочтения Толстого сквозь призму Витгенштейна есть еще одна цель. «Деконструкция», основанная на философии Ж. Деррида, глубоко повлияла на теорию литературы и на несколько поколений исследователей в самых разных областях. Хотя некоторые ученые утверждают, что между семиологической критикой значений и поздней философией Витгенштейна имеется очевидное сходство, я принадлежу к противоположному лагерю: к тем, кто считает, что с помощью идей Витгенштейна можно дать мощный отпор деконструктивистам – апологетам семантического скептицизма [9] М. Фишер [Fischer 1989] опирается на трактовку Витгенштейна С. Кавеллом в ответ на деконструктивистскую версию скептицизма по отношению к чужому сознанию. Дж. Гибсон [Gibson 2007] исходит из присутствующего у позднего Витгенштейна анализа критериев и стандартов изложения (подобных парижскому эталону метра), утверждая, что литература не обладает ни миметичской референтностью, ни языковой автореферентностью (как утверждают некоторые приверженцы деконструкции), но обнажает и с помощью воображения исследует эти стандарты изложения. Читатели Витгенштейна заметят, что, хотя я обращаюсь преимущественно к поздним идеям философа о психологических понятиях, выражении и значении, я также привожу аргументы и взгляды, которые Витгенштейн постоянно или по меньшей мере с подразумеваемой последовательностью высказывал и в ранние, и в поздние годы – это мысль о скептицизме как явственной неудаче повседневного понимания, антикартезианские идеи, ценностность как условие практики обозначения и т. п. О соотношении между ранней и поздней философией Витгенштейна см. [Pears 1987].

. В первой главе я покажу, как может выглядеть такое «витгенштейнианское» опровержение, опираясь на одно из важнейших утверждений философа – что в ряде случаев понимание не требует акта интерпретации в качестве обоснования. Подобное утверждение неоднократно встречается также в поздних произведениях Толстого, как литературных, так и публицистических; в последующих главах я проанализирую его более подробно, чтобы пролить новый свет на некоторые самые известные произведения Толстого: роман «Анна Каренина», эссе «Что такое искусство?» и повесть «Крейцерова соната». Мы также увидим, как изучение Толстым философии Шопенгауэра поставило под сомнение концепцию непосредственного понимания в его эстетической теории и как, пытаясь решить этот вопрос, он сам сделал шаг назад, отступая от своих самых блестящих открытий. Это, в свою очередь, говорит о том, что толстовская эстетическая теория, пересмотренная в оптике Витгенштейна, включая его скрытую критику Толстого, может сегодня снова оказаться достойной внимания. В заключительных главах книги, опираясь на уроки, извлеченные из предыдущих глав, я помещаю пересмотренный таким образом толстовский эстетический экспрессивизм в контекст ожесточенных споров, что ведутся сегодня в гносеологии вокруг философии чувств вообще и нравственных чувств в частности, и столь же оживленных дискуссий о природе эстетического выражения, ведущихся в философской эстетике.

Интервал:

Закладка:

![Рольф Добелли - Искусство ясно мыслить [litres]](/books/1067492/rolf-dobelli-iskusstvo-yasno-myslit-litres.webp)