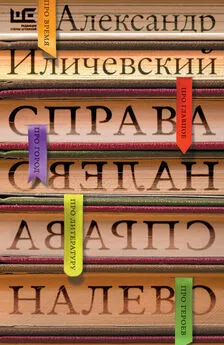

Марат Гринберг - «Я читаюсь не слева направо, по-еврейски: справа налево». Поэтика Бориса Слуцкого

- Название:«Я читаюсь не слева направо, по-еврейски: справа налево». Поэтика Бориса Слуцкого

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-6044208-6-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марат Гринберг - «Я читаюсь не слева направо, по-еврейски: справа налево». Поэтика Бориса Слуцкого краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

«Я читаюсь не слева направо, по-еврейски: справа налево». Поэтика Бориса Слуцкого - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Перевод Слуцкого – палка о двух концах. С одной стороны, его русский в нем предстает симулякром, фанеровкой, скрывающей подлинное недосягаемое сокровище – сокровенный еврейский язык автора. С другой стороны, если говорить про его поэтическую родословную, Слуцкий – поэт-логоцентрик, для которого русский язык, как и для Хлебникова, «организм, своего рода самодостаточная сущность» [Seifrid 2005: 67]. Так, Д. А. Сухарев совершенно справедливо утверждает, что «Слуцкий – самый крупный русский поэт ХХ века. Не только по объему сделанного, но и потому, что именно он довел до ума гигантскую реформу, которую начал Хлебников» [Сухарев 1996]. Соответственно, характерные особенности перевода Слуцкого разительно отличаются от других русско-еврейских, а если уж на то пошло, то и американско-еврейских парадигм перевода [28] Подробнее об американской еврейской литературе в свете перевода см. [Wirth-Nesher 2006]. О различных примерах «перевода» в русской еврейской литературе см. [Shrayer 2007].

. Лишь в редчайших случаях он включает в свой лексикон слова на идише или иврите.

Скорее печать перевода стоит на уровне как герменевтической макропоэтики, которая воплощена в особом прочтении канонических текстов, так и стилистической микропоэтики – примером может служить использование библейского параллелизма в просодии. Н. Суслова отмечает: один из самых головоломных вопросов в изучении творчества Слуцкого – применение им разнообразных форм версификации. Она приходит к выводу, что характернейшая черта его просодии – преобладание ритмических рисунков, которые «наиболее часто… встречаются в русской народной поэзии» [Суслова 2000: 200] [29] По мнению Давида Самойлова, все развитие русской версификации, по сути, вращалось вокруг взаимодействия между традицией народной поэзии и силлабо-тонической системой версификации, разработанной в XVIII веке. Просодия Слуцкого – возврат к этому взаимодействию. См. [Самойлов 1982: 117].

. Подобным же образом последовательное использование Слуцким омонимичных, тавтологических и парономастических параллельных рифм связывает его, с одной стороны, с архаическим стихом, а с другой – с Хлебниковым. Слуцкий, подобно Хлебникову, предпочитает диссонансы, предпочитает «прощупать, увидеть, услышать, как гласные строят конкретный смысл стиха» [Самойлов 1982: 229] [30] Об использовании рифмы у Хлебникова см. [Самойлов 1982: 226–239]. Об использовании параллельных рифм см., например, [Лотман 1996].

. Замысел Хлебникова состоял в том, чтобы вскрыть первозданные корни русского языка. Если рассматривать начинание Слуцкого с учетом этого, оно выглядит совершенно новаторским: внедрить свои многоуровневые «переводы», характеризующиеся воссозданием библейской мелодики, основанной на параллелях, и созданием новых еврейских архетипов (например, холокоста), в русскую речь, приняв на вооружение самые радикальные и всеобъемлющие и притом специфически русские, модернистские поэтику и тактику. Парономастические параллелизмы Слуцкого в духе Хлебникова, одновременно и архаические и новаторские, служат окном в его библейскую методологию: далее это утверждение будет подкреплено текстологическим анализом.

Не будучи ни русско-еврейским гибридом, ни слиянием нескольких языков, оригинальная поэтика Слуцкого, воплощенная в его текстах, свидетельствует об уникальной дотошности и изобретательности, с помощью которых автор устанавливает разделы и скрепы между двумя краеугольными и самыми глубинными основаниями своей судьбы: своим языком и своим еврейством. Мнение Бродского служит подтверждением нашего подхода. В единственном своем пространном оценочном суждении о Слуцком он приводит исчерпывающий список составляющих его языка (канцелярит, армейский жаргон, разговорные выражения и лозунги; ассонансы, дактили, зрительные рифмы, гибкость ритма, фольклорные каденции). Формы, которые использует Слуцкий, он связывает с его мировоззрением, утверждая, что «ощущение трагедии, возникающее из его стихов, зачастую перетекает, едва ли не против его воли, из конкретного и исторического в экзистенциальное: туда, где в конечном итоге и место всякой трагедии… Поэт действительно говорит на языке Двадцатого Века…» [Brodsky 1985: 543–544] [31] Я согласен с утверждением И. З. Фаликова, что для Бродского Слуцкий задает координаты поэтического отношения к языку; аналогичным образом Бродский относится и к другим авторам, например к Платонову и Кавафису. См. [Фаликов 2005]. Интересный рассказ о взаимоотношениях двух поэтов см. [Горелик, Елисеев 2009: 298–311].

. Утверждение Бродского нуждается в переводе в свете его представления о Слуцком как о сугубо еврейском библейском персонаже. По словам Рейна, Бродский был «уверен, что Слуцкий сугубо еврейская фигура… Он видел в нем глубокий и сильный еврейский характер. Характер библейский, пророческий, мессианский» [Горелик 2005: 388–389] [32] Судя по всему, и у Слуцкого был еврейский взгляд на Бродского. Когда Бродский назвал себя битником, Слуцкий иронично, но одновременно и символично возразил: «Вы не битник, а ешиботник [студент иешивы]». Бродский понял значение слова. См. [Сапгир 2010].

. Соответственно, понятие «экзистенциальное» скрывает в себе понятие «библейское», а слова «едва ли не против его воли» указывают на надысторическое Божественное направление. Сдвиг от конкретного к экзистенциальному – это перефразирование понятия Бубера о библейском включении святости в историю. Бродский признаёт уникальность Слуцкого и тот вклад, который его библейский проект внес в саму фактуру русского языка («Слуцкий едва ли не в одиночку изменил звучание послевоенной русской поэзии»). Это звучание одновременно и восходит к Хлебникову, и решительно порывает с его исторической интуицией, подтверждая, однако, то, что в равной степени относится и к Слуцкому, и к Хлебникову: «Поэтический язык отнюдь не полон, он лишь часть чего-то большего, что невозможно адекватно представить в стихе», поскольку «источник его находится за гранью страницы» [Hallberg 2008: 37].

Для Мандельштама Хлебников – «идиотический Эйнштейн, не умеющий различить, что ближе – железнодорожный мост или “Слово о полку Игореве”»; он, добавляет Мандельштам, никак не выделяет своего времени из тысячелетий [Иванов 2000: 186–194]. Мировоззрение Слуцкого – это прямая полемика с таким подходом, потому что ему нет нужды скрадывать расстояния между железнодорожными мостами и архаическими текстами: приметы его эпохи направляют в нужное русло типажи и образы из Писания, одновременно искажая и высвобождая, превращая современность в его собственный архетип. «Центральная нестабильность» стиха Слуцкого (воспользуемся выражением Р. фон Холлберга) и проистекает из этого заимствования [Иванов 2000: 5]. Более того, как показал Т. Сейфрид, логоцентризм Хлебникова граничит – в его замысле создания универсального языка – с милленаризмом. Слуцкий, напротив, стремится к обособлению, провозглашая полную непроницаемость своего мира [33] В этом Слуцкий близок современным теоретикам перевода, прежде всего Дж. Стайнеру, который говорит о неестественности перевода [Steiner 1998].

. В итоге, несмотря на герменевтические подпорки, его перевод обрушивается внутрь самого себя. После этого поэт продолжает оставаться читателем, но его прочтения больше не порождают мидрашей – он прекращает писать стихи и за последние девять лет жизни не создает ни строчки.

Интервал:

Закладка: