Юрий Сапрыкин - Полка. О главных книгах русской литературы

- Название:Полка. О главных книгах русской литературы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:9785001397151

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Сапрыкин - Полка. О главных книгах русской литературы краткое содержание

В первые два тома этого издания вошли 60 статей – о русской литературе со времени Древней Руси до 1917 года.

Полка. О главных книгах русской литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Когда она написана?

Роман писался восемь с половиной лет: с 9 мая 1823 года по 5 октября 1831 года.

Две первые главы и начало третьей написаны в «южной ссылке» (в Кишинёве и Одессе) с мая 1823-го по июль 1824 года. Пушкин настроен скептически и критически к существующему порядку вещей. Первая глава – сатира на современное дворянство; при этом Пушкин сам, подобно Онегину, ведёт себя вызывающе и одевается как денди. Одесские и (в меньшей степени) молдавские впечатления отразились в первой главе романа и в «Путешествии Онегина».

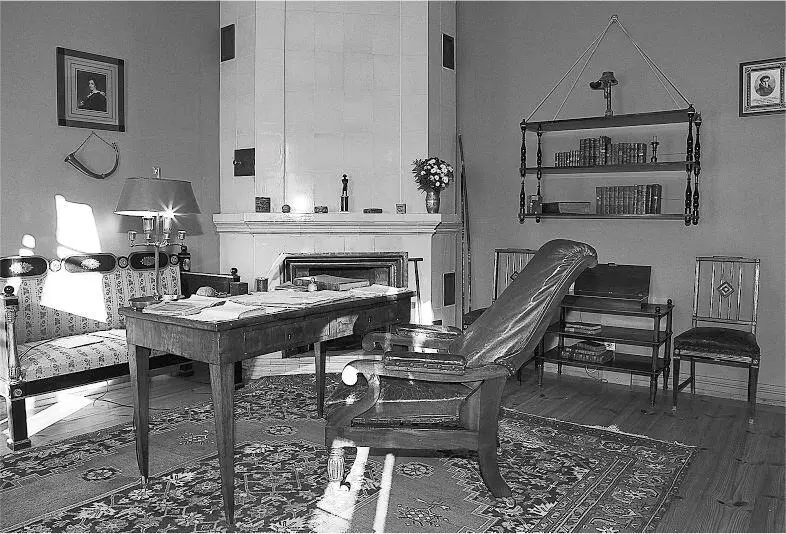

Центральные главы романа (с третьей по шестую) окончены в «северной ссылке» (в псковском родовом имении – селе Михайловском) в период с августа 1824-го по ноябрь 1826 года. Пушкин испытал на себе (и описал в главе четвёртой) скуку жизни в деревне, где зимой нет никаких развлечений, кроме книг, выпивки и катания в санях. Главное удовольствие – общение с соседями (у Пушкина это семейство Осиповых-Вульф, проживавших в имении Тригорское неподалёку от Михайловского). Так же проводят время герои романа.

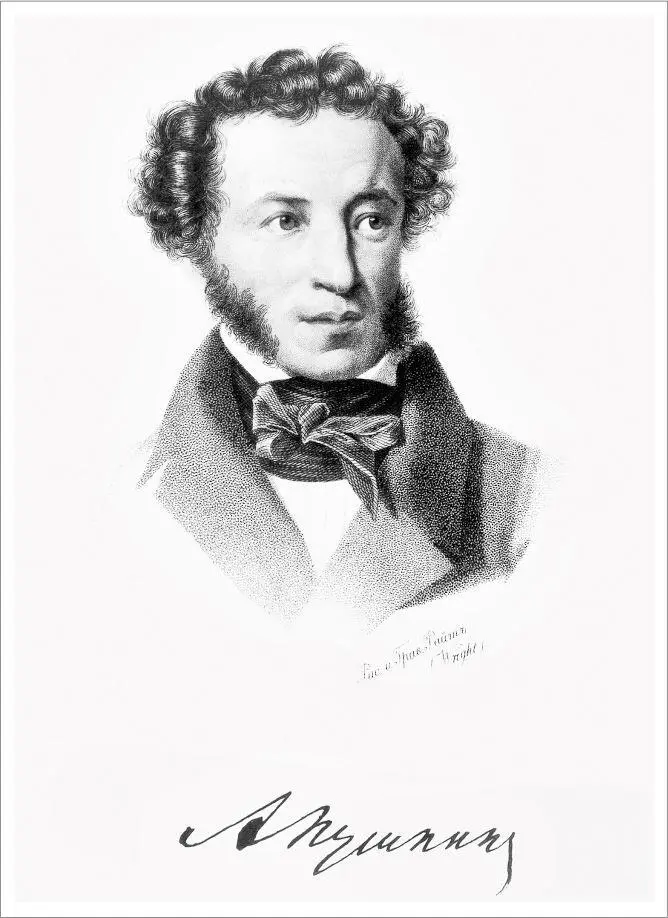

Александр Пушкин. Около 1830 года [122] Александр Пушкин. Около 1830 года. Государственный музей А. С. Пушкина.

Кабинет Пушкина в музее-усадьбе «Михайловское» [123] Кабинет Пушкина в музее-усадьбе «Михайловское». Дом Пушкиных. Государственный музей-заповедник «Михайловское». ©Shutterstock.

Новый император Николай I вернул поэта из ссылки. Теперь Пушкин постоянно бывает в Москве и в Петербурге. Он «суперзвезда», самый модный поэт России. Седьмая (московская) глава, начатая в августе-сентябре 1827 года, была окончена и переписана 4 ноября 1828 года.

Но век моды недолог, и к 1830 году популярность Пушкина сходит на нет. Утратив внимание современников, за три месяца Болдинской осени (сентябрь – ноябрь 1830-го) он напишет десятки произведений, составивших его славу у потомков. Помимо прочего, в нижегородском родовом имении Пушкиных Болдине завершены «Путешествие Онегина» и восьмая глава романа, а также частично написана и сожжена так называемая десятая глава «Евгения Онегина».

Почти год спустя, 5 октября 1831 года, в Царском Селе написано письмо Онегина. Книга готова. В дальнейшем Пушкин только перекомпоновывает текст и редактирует отдельные строфы.

Как она написана?

«Евгений Онегин» концентрирует главные тематические и стилистические находки предшествующего творческого десятилетия: тип разочарованного героя напоминает о романтических элегиях и поэме «Кавказский пленник», обрывочная фабула – о ней же и о других «южных» («байронических») поэмах Пушкина, стилистические контрасты и авторская ирония – о поэме «Руслан и Людмила», разговорная интонация – о дружеских стихотворных посланиях поэтов-арзамасцев [124] «Арзамас» – литературный кружок, существовавший в Петербурге в 1815–1818 годы. Его членами были как поэты и писатели (Пушкин, Жуковский, Батюшков, Вяземский, Кавелин), так и политические деятели. Арзамасцы выступали против консервативной политики и архаичных литературных традиций. Отношения внутри кружка были дружескими, а собрания были похожи на весёлые посиделки. Для поэтов-арзамасцев излюбленным жанром было дружеское послание, ироничное стихотворение, полное намёков, понятных только адресатам.

.

При всём том роман абсолютно антитрадиционен. В тексте нет ни начала (ироническое «вступление» находится в конце седьмой главы), ни конца: за открытым финалом следуют отрывки из «Путешествия Онегина», возвращающие читателя сперва в середину фабулы, а затем, в последней строчке, – к моменту начала работы автора над текстом («Итак я жил тогда в Одессе…»). В романе отсутствуют традиционные признаки романного сюжета и привычные герои: «Все виды и формы литературности обнажены, открыто явлены читателю и иронически сопоставлены друг с другом, условность любого способа выражения насмешливо продемонстрирована автором» [125] Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя. Статьи и заметки (1960–1990). «Евгений Онегин»: Комментарий. – СПб.: Искусство – СПБ, 1995. C. 195.

. Вопрос «как писать?» волнует Пушкина не меньше, чем вопрос «о чём писать?». Ответом на оба вопроса становится «Евгений Онегин». Это не только роман, но и метароман (роман о том, как пишется роман).

Обойтись без захватывающего сюжета Пушкину помогает стихотворная форма («…я теперь пишу не роман, а роман в стихах – дьявольская разница» [126] Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1949. Т. 13. C. 73.

). Особую роль в конструкции текста приобретает автор-повествователь, который своим постоянным присутствием мотивирует бесчисленные отступления от основной интриги. Такие отступления принято именовать лирическими, но в реальности они оказываются самыми разными – лирическими, сатирическими, литературно-полемическими, какими угодно. Автор говорит обо всём, о чём сочтёт нужным («Роман требует болтовни» [127] Там же. С. 180.

) – и повествование движется при почти неподвижном сюжете.

Пушкинскому тексту свойственны множественность точек зрения, выражаемых автором-повествователем и персонажами, и стереоскопическое совмещение противоречий, возникающих при столкновении различных взглядов на один и тот же предмет. Оригинален или подражателен Евгений? Какое будущее ждало Ленского – великое или заурядное? На все эти вопросы в романе даны разные, причём взаимоисключающие ответы. «За таким построением текста лежало представление о принципиальной невместимости жизни в литературу», а открытый финал символизировал «неисчерпаемость возможностей и бесконечной вариативности действительности» [128] Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 196.

. Это было новшеством: в романтическую эпоху точки зрения автора и повествователя обычно сливались в едином лирическом «я», а другие точки зрения корректировались авторской.

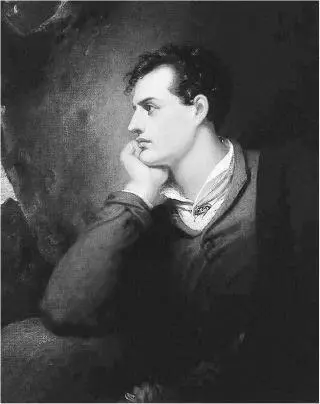

Ричард Уэстолл. Джордж Гордон Байрон. 1813 год. Национальная портретная галерея, Лондон [129] Ричард Уэстолл. Джордж Гордон Байрон. 1813 год. Национальная портретная галерея, Лондон. Wikimedia Commons.

«Онегин» – радикально новаторское произведение в отношении не только композиции, но и стиля. В своей поэтике Пушкин синтезировал основополагающие черты двух антагонистических литературных направлений начала XIX века – младокарамзинизма и младоархаизма. Первое направление ориентировалось на средний стиль и разговорную речь образованного общества, было открыто новоевропейским заимствованиям. Второе соединяло высокий и низкий стили, опиралось, с одной стороны, на книжно-церковную литературу и одическую традицию XVIII века, с другой – на народную словесность. Отдавая предпочтение тем или иным языковым средствам, зрелый Пушкин не руководствовался внешними эстетическими нормативами, а делал свой выбор исходя из того, как работают эти средства в рамках конкретного замысла. Новизна и необычность пушкинского стиля поражали современников – а мы с детства к нему привыкли и нередко не чувствуем стилистических контрастов, а тем более стилистических нюансов. Отказавшись от априорного деления стилистических регистров на «низкие» и «высокие», Пушкин не только создал принципиально новую эстетику, но и решил важнейшую культурную задачу – синтез языковых стилей и создание нового национального литературного языка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: