Мстислав Шутан - 14 встреч с русской лирической поэзией

- Название:14 встреч с русской лирической поэзией

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-907166-68-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мстислав Шутан - 14 встреч с русской лирической поэзией краткое содержание

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

14 встреч с русской лирической поэзией - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Такой принцип организации материала помогает представить на основе русской лирической поэзии целостную картину мира.

В большинстве глав проявляется особое внимание к лексическим значениям слов и фразеологизмов. В написании соответствующих очерков нам помог «Современный толковый словарь русского языка» под редакцией С.А. Кузнецова, изданный в 2006 году издательством «Норинт» (Санкт-Петербург). В него входит более 90 000 слов и фразеологических выражений.

Итак, первая встреча с русской лирической поэзией начинается…

Встреча первая

Тональность

«Основная точка отсчёта»

Т.И. Сильман писала, что в лирическом произведении «основная точка отсчёта» – настоящее время, презенс изложения, «из неё излучаются воспоминания о прошлом, мечты о будущем; рядом с презенсом “точки отсчёта” “течёт” настоящее и рождается итоговое обобщение». [3] Сильман Т.А. Заметки о лирике. – Л., 1977. – С. 14–15.

Рассмотрим с этих позиций стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее утро»(1829).

«Презенс изложения» совпадает в этом стихотворении с настоящим, которое отражено в самом названии произведения. Интересна пространственная позиция лирического героя. Он проявляет интерес к тому, что находится далеко от него. И тогда перед нашими глазами возникает панорамная картина:

Под голубыми небесами

Великолепными коврами,

Блестя на солнце, снег лежит.

Но лирическому герою дорого и то, что рядом с ним – то, что овеяно поэзией родного дома, очага: «Весёлым треском / Трещит затопленная печь». Граница, отделяющая мир дома от мира природы, ослаблена: второй проникает в пространство первого: «Вся комната янтарным блеском озарена». Из настоящего герой смотрит в прошлое, воспоминания о котором, конечно же, не способны вызвать радостных чувств («мутное небо, «луна, как бледное пятно», «тучи мрачные»), и в желаемое будущее, полное динамики, ибо лирический герой, душа которого ощутила целостность мира, жаждет расширения своего жизненного пространства: «Друг милый, предадимся бегу / Нетерпеливого коня».

Но будущего нет без «друга милого», обращение к которому охватывает композиционное поле всего стихотворения. Не раз в нём встречается форма повелительного наклонения: «проснись», «явись», «погляди». В последней строфе форма изъявительного наклонения употребляется в значении повелительного: «предадимся». «навестим». Эта форма весьма содержательна: она вносит в предложение значение совместности и, кроме того, создаёт ощущение реальности совершения действия в будущем.

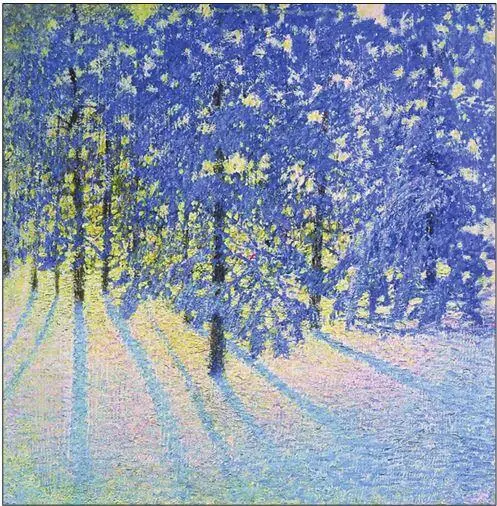

И.Э. Грабарь. Зимнее утро. 1907.

Пушкинское «Зимнее утро» – стихотворение о преодолении границ: солнце, как уже было сказано, вошло в дом; лирический герой душой тянется к природным пространствам и к душе другого человека, без которого ему не дано ощутить подлинного счастья.

Но ослепительный зимний пейзаж – это и утрата, это прощание с любимой осенью: «Поля пустые, леса, недавно столь густые». Время неумолимо движется – и неизбежен следующий вывод: в пушкинском стихотворении радость уравновешивается печалью, ибо поэту в целом чужд как безудержный оптимизм, так и ничем не преодолеваемый пессимизм.

Но всё же чувство радости определяет эмоциональную тональность пушкинского стихотворения, свидетельствующее о кровной, внутренней связи поэта с окружающим его миром.

Идиллика и юмор

В.Е. Хализев использует термин «типы авторской эмоциональности», подчёркивая при этом следующее: «Эмоции, которые выражены в художественном произведении, сопряжены с ценностными ориентациями отдельных людей и их групп» [4] Хализев В.Е. Теория литературы. – М., 2000. – С. 68.

.

Отметим, что в речевой практике активно употребляется слово «тональность» в значении «основная эмоциональная настроенность произведения искусства». На наш взгляд, именно это слово можно использовать при характеристике эмоционально-ценностной доминанты лирического произведения.

Это слово уместно и по другой причине: оно пришло в язык из музыкальной сферы («высота звуков лада, определяемая положением главного тона на той или иной ступени звукоряда»), а лирическая поэзия очень близка к этому виду искусства.

Виды тональности, представленные в лирических произведениях, можно сгруппировать следующим образом: 1) идиллика – юмор; 2) героика – романтика; 3) драматизм – трагизм; 4) инвектива – сатира.

Идиллику и юмор объединяет положительное отношение к жизни. Причём важно подчеркнуть следующее: для лирического сознания светлые стороны бытия, воплощающие прекрасное или возвышенное, – примета настоящего. Если же речь идёт о прошлом, то можно утверждать, что оно переживается как настоящее.

Что такое идиллика? Главное – восприятие и осознание человеком себя как части бытия, которое воспринимается, несмотря ни на что, положительно.

Вот примеры слов и словосочетаний, которые помогут в осмыслении произведений, созданных в идиллической тональности: идиллика; идиллическое; «идея счастливого и естественного бытия» (А.М. Песков); человек, «прикосновенный всею личностью к жизни» (М.М. Пришвин); дом; родина; гармонический покой, растроганность, благоговение, умиление, светлая печаль, радость, восхищение, приятие бытия.

Главное в стихотворениях, относящихся к данной группе, – гармоничные отношения между лирическим «я» и окружающим миром. Думается, суть очень точно передаёт словосочетание «приятие бытия».

Эмоциональный диапазон при этом отличается широтой необыкновенной: от чувства умиления, имеющего религиозную окраску, до безудержной радости. Имеет место и грусть, светлая печаль, не разрушающая ощущение гармонии, а фиксирующая сложность бытия, которое нередко воспринимается философски.

Немало лирических стихотворений, в которых непосредственно показывается «тёмная» сторона жизни, но принципиально важно то, что ей резко противопоставляется «светлая» сторона и позитивная оценка последней определяет тональность произведения («Из Пиндемонти» А.С. Пушкина). В другом же случае налицо смена того, что делало жизнь человека бессмысленной, а подчас и приближало её к бездне зла, ярким проявлением высшего начала, ассоциирующегося нередко с любовью или миром природы («Я помню чудное мгновенье…»и «Зимнее утро» А.С. Пушкина, «Зелёный Шум» Н.А. Некрасова). Реакция лирического «я» на то, что стало реальностью, стало настоящим, – главное в произведении.

Особое место в этом ряду занимают стихотворения А.С. Пушкинаи А.А. Ахматовой «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»и «Приморский сонет», в которых налицо глубинная связь лирического героя с окружающим миром, признание смертности отдельного человека, о которой говорится с поистине философским спокойствием. Конечно, в них должна быть обнаружена идиллическая тональность, но, интерпретируя эти поэтические шедевры, нельзя игнорировать следующее: лирическое сознание, оказывающееся в центре читательского внимания, выключает себя из жизненных процессов будущего. Ахматовская строчка «Здесь всё меня переживёт» довольно-таки точно передаёт ощущение и понимание будущего и самой сущности бытия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: