Олег Творогов - Что думают ученые о Велесовой книге

- Название:Что думают ученые о Велесовой книге

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Творогов - Что думают ученые о Велесовой книге краткое содержание

В сборнике статей предлагается критический разбор "Велесовой книги" как произведения письменности и исторического источника. Вскрываются причины и условия появления этой литературной подделки середины XX в. Авторы статей — специалисты в области истории, литературы, языка, книговедения, сотрудники Академии наук и университетов. Большинство статей ранее публиковалось в научной периодике.

Для специалистов по истории отечественной культуры, широкого круга читателей.

Что думают ученые о Велесовой книге - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И по объему, и по ценности рукописных и печатных материалов коллекция Сулакадзева в его время была одной из наиболее заметных в России. Даже несмотря на ее трагическую судьбу после смерти владельца, она могла бы принести ему истинную славу. Можно сказать, что, если бы Сулакадзев не занимался фальсификацией исторических источников, его с благодарностью вспоминали бы сейчас как известного коллекционера, немало сделавшего для собирания и сохранения рукописно-книжных богатств.

Но Сулакадзев одновременно с увлечением коллекционированием выбрал и еще одно занятие — изготовление и «открытие» фальшивых, никогда не существовавших памятников письменности, безудержное, прямо-таки маниакальное «исправление» подлинных памятников, фабрикацию своеобразных реестров, описей, каталогов исторических материалов по отечественной и всемирной истории.

Корни этой «страсти» (или третьей жизни) Сулакадзева следует искать в общественной и научной атмосфере первых десятилетий XIX в. Начало века было ознаменовано замечательными открытиями в славянской и русской литературе и письменности: в 1800 г. вышло в свет первое издание «Слова о полку Игореве», спустя три года стал известен Сборник Кирши Данилова, еще через четыре-пять лет — Остромирово Евангелие. На страницах периодики появились сенсационные известия о книгах Анны Ярославны, «древлянских рукописях», писанных руническими буквами, славянском кодексе VIII в., обнаруженном в Италии, и т. д. Все эти подлинные и мнимые открытия будоражили умы современников Сулакадзева. Казалось, что прошлое отечества, все больше и больше отодвигаясь в глубь веков, начинает щедро приоткрывать свои тайны. Энтузиазм первооткрывательства неизвестных источников поддерживался оптимизмом, надеждой и даже уверенностью, что от взора исследователей скрыто еще немало памятников, способных перевернуть все исторические знания.

Несомненно, и Сулакадзев испытывал энтузиазм и оптимизм первооткрывателя. Его записи на сохранившихся рукописях коллекции говорят, что их владелец серьезно увлекался поисками заинтересовавших его памятников, проявляя при этом немало энергии и деловитости. Он с жадностью ловил каждый, в том числе и невероятный, слух о находках в области древней письменности. В дневнике за 1825 г. Сулакадзев, например, записал сенсационную, но далекую от действительности новость: «25 генваря слышал от Гр[игория] И[вановича] Лисенки, что в Москве в Сергиевом монастыре найден до 13 века на пергамине летописец Несторов, хотя не оригинал, но близкий к тому веку и весьма любопытный, найденный монахом в ризнице Троицкого Сергиева монастыря в забитом шкафике, и свитки найдены любопытные и номоканоны древние необыкновенно». [357] СПб. ИИ. Коля. 238. Оп. 1. Карт. 149. Д. 2а. Л. 13.

А попавшие к нему реестры рукописей, присланные в конце XVIII в. по указу Екатерины II в Синод, он не случайно озаглавил «Где есть рукописи». В этих реестрах он увидел надежное справочное пособие по розыску древних памятников.

Но с неменьшим энтузиазмом Сулакадзев использовал свою энергию и для фальсификации исторических источников. Как фальсификатор Сулакадзев, судя по воспоминаниям Жихарева, становится известным в Петербурге около 1807 г., когда он сообщил Державину об имевшихся у него «новгородских рунах». Спустя три года тому же Державину, работавшему в это время над «Рассуждением о лирической поэзии», он предъявил выписки из якобы найденной им «Бояновой песни Славену», или «Гимна Бояну», а также известие о «Перуна и Велеса вещаниях», или «Произречениях новгородских жрецов». Отрывки из первого сочинения были даже опубликованы Державиным в 1812 г. в его собственном переводе. [358] Державин Г. Р. Рассуждение о лирической поэзии // Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. СПб., 1872. Т. 7. С. 585–587.

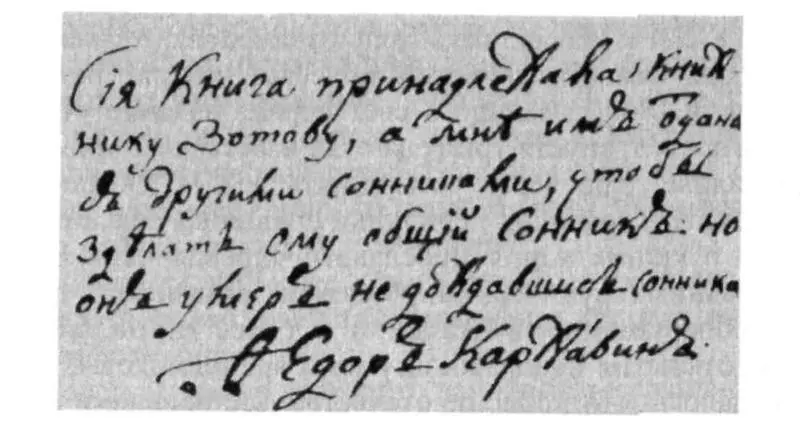

Запись Ф. В. Каржавина в Соннике нач. XIX в.

Еще до этой публикации Державин поделился известием о находках Сулакадзева с А. Н. Олениным и Евгением Болховитиновым. Оба тотчас выразили сомнение в их подлинности. «Вы ездили, — писал Оленин К. М. Бороздину и А. И. Ермолаеву, — по белу свету отыскивать разные материалы к российской палеографии и едва нашли остатки какого-нибудь XI-го, а может быть, только и XII века. А мы здесь нашли человечка, который имеет свиток, написанный во времена дяди и тетки Олега и приписанный Владимиром первым, что доказывает существование с приписью подьячих с самых отдаленных веков Российского царства… Если же вам этого мало, то у нас нашелся подлинник Бояновой песни…». [359] РГБ. Ф. 211. Карт. 3623. Д. 3.

Болховитинов же написал Державину: «Славянорунный свиток и провещания новгородских жрецов лучше снести на конец, в обозрение русских лириков. Весьма желательно, чтобы вы напечатали сполна весь сей гимн и все провещания жрецов. Это для нас любопытнее китайской поэзии. Сулакадзев или не скоро, или совсем не решится издать их, ибо ему много будет противоречников. А вы как сторонний и как бы мимоходом познакомите нас с сею диковинкою, хотя древность ее и очень сомнительна. Особливо не надо вам уверять читателя о принадлежности ее к 1-му или V-му веку». [360] Цит. по: Пыпин А. Н. Подделки рукописей и народных песен. С. 2.

В письме к одному из своих приятелей в январе 1811 г. Болховитинов еще более решительно высказался на этот счет: «Сообщаю вам при сем петербургскую литературную новость. Тамошние палеофилы или древностелюбцы отыскали где-то целую песнь древнего славянорусского песнопевца Бояна, упоминаемого в Песни о полку Игореву, и еще оракулы древних новгородских жрецов. Все сии памятники писаны на пергаменте древними славяноруническими буквами задолго якобы до христианства». [361] Цит. по: Пыпин А. Н. Подделки рукописей и народных песен. С. 3.

В 1812 г. Болховитинов сообщил присланную ему Державиным выписку из «Гимна Бояну» Н. М. Карамзину в разгар работы того над «Историей государства Российского». Заинтригованный открытием, Карамзин немедленно просил своего корреспондента объяснить: «Кто имеет оригинал, на пергаменте писаный, как сказано? Где найти и давно ли известно? Кто переводил?» — а заодно выражал желание получить «верную копию с Гимна Боянова, действительного или мнимого». [362] Цит. по: Пыпин А. Н. Подделки рукописей и народных песен. С. 4.

В 1816 г., готовя второе издание своего «Рассуждения», Державин просил писателя В. В. Капниста обратиться к Сулакадзеву и взять у него «окончание песни Бояновой Одину»: «Скажи ему от меня, что я его прошу убедительно еще ссудить меня списком с той песни и с ответов новогородских жрецов, ибо та песнь у меня между бумагами моими завалилась, что не могу найти; а ответов новогородских жрецов, хотя и обещал мне список, но еще от него их не получал, и мне все эти редкости хочется внесть в мое рассуждение для любопытства охотников, но не под моим именем, а под его, как и в книжках "Беседы" напечатано». [363] Цит. по: Пыпин А. Н. Подделки рукописей и народных песен. С. 4.

Интервал:

Закладка: