Александр Реформатский - Введение в языковедение

- Название:Введение в языковедение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аспект-Пресс

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:5-7567-0046-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Реформатский - Введение в языковедение краткое содержание

Предлагаемая книга – пятое уточненное издание известного учебника (Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., 1967), соответствующего стандартной программе курса «Введение в языкознание». Книга содержит развернутые сведения по всем основным разделам языкознания и может служить не только стандартным учебником, но и ценным справочником по вопросам общего языкознания.

Введение в языковедение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Определение слога представляет большие трудности, хотя каждый говорящий может произносить по слогам. Обычное определение слога «часть такта, состоящая из одного или нескольких звуков и произносимая за один выдох» наталкивается на возражение, что можно произносить слоги и без выдоха (например, изображая звук поцелуя или почмокивания на лошадей), но зато один слог нельзя произнести более чем за один выдох.

Л. В. Щерба предложил теорию пульсации, т. е. объяснял слоги как отрезки речи, соответствующие чередованиям нагнетания и разрядки мускульного напряжения речевого аппарата во время произношения [ 314 ] См.: Матусевич М.И. Введение в общую фонетику. 3–е изд., 1959.

.

Акустическая теория слога, признающая членение речевой цепи на отрезки с вершиной сонорности и менее сонорным окружением, не противоречит указанным выше артикуляционным теориям.

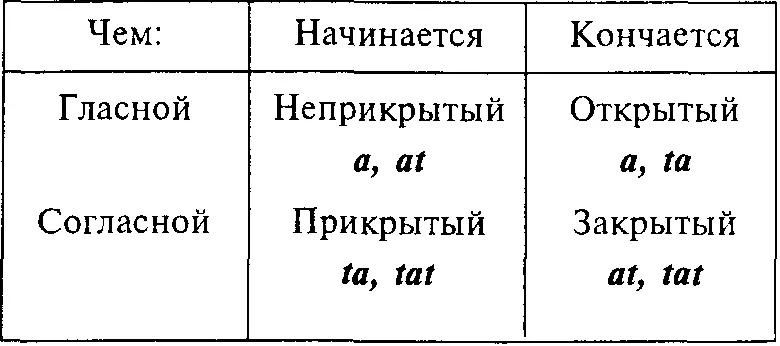

По своему звуковому строению слоги можно подразделить на открытые (кончается гласной) и закрытые (кончается согласной), при этом слоги, кончающиеся сонорными согласными, можно называть полуоткрытыми (это важно для понимания слогораздела); неприкрытыми (начинающиеся гласной) и прикрытыми (начинающиеся согласной). Это можно показать следующей таблицей:

( а– любая гласная, t – любая согласная)

Таким образом, например, в слове ива первый слог ( и -) неприкрытый и открытый, а второй (- ва ) – прикрытый и открытый; в слове же ивам второй слог (- вам) прикрытый и закрытый.

Бывают и такие слоги, в которых имеется более одной гласной; сочетание двух гласных в пределах слога называется дифтонгом [ 315 ] Дифтонг – от греческого di(s) – «дважды», «двойной» и phtongos – «голос», «звук» – «двоезвучие».

, при этом одна из этих гласных будет слоговой, другая – неслоговой. Слоговой будет та гласная, которая обладает большей длительностью и на которую может падать ударение, хотя последнее и не обязательно, так как дифтонги могут встречаться и в безударных слогах, например в немецком Fräulein, Einheit и т. п.; где ударение только на первом слоге.

Если в дифтонге первая гласная слоговая, то это нисходящий дифтонг, например в немецком Faust [fa Ɔ st], Eisen [azn], в английском boy [bƆI], house [has], в испанском Aires [aires] и т. п.; если же вторая гласная слоговая, то это восходящий дифтонг, например в испанском buenos, puerto, suares и т. п.

Русскому языку дифтонги чужды, поэтому, заимствуя из других языков слова с дифтонгами, русские разлагают их на два слоговых монофтонга [ 316 ] Монофтонг – от греческого mono(s) – «один» и phtongos – «голос», «звук».

, вследствие чего получается лишний слог, или превращают неслоговую гласную дифтонга в согласную, подгоняя под свои сочетания ай, ой , эй, ий, уй [ 317 ] й [j] в русском относится к системе согласных, хотя чаще произносится как гласный звук [и] «и неслоговое».

, ав: например, немецкое односложное Faust [fa Ɔ st] или дает двусложное: Фауст (литературный герой), или односложное сочетание с одной гласной: Фа вст (собственное имя).

Слоги разграничиваются слогоразделами. Определение слогоразделов различно по языкам. Так, для русского языка слогораздел проходит обычно между наиболее контрастными по сонорности соседними звуками, учитывая невозможность внутри слова закрытых слогов; например, слово пачка делится по слогам на па–чка, так как слогораздел проходит между а (максимально сонорный звук – гласная) и ч (минимально сонорный звук – мгновенная глухая согласная); такие же контрасты дают п и а и к и а , но п не может образовать слога, а сочетание пачк– закрытый слог внутри слова, что не свойственно русскому языку. Слова же палка, пайка, Парка делятся на слоги пал–ка, пай–ка, Пар–ка, так как контраст сонорности между а и л, й, р меньший, чем между л, й, р и к; это полузакрытые слоги (см. выше) [ 318 ] См. об этом в статье: Аванесов Р. И.О слогоразделе и строении слога в русском языке // Вопросы языкознания. 1954. № 6. С. 88 и сл.; а также в книге: Аванесов Р. И. Фонетика современного русского литературного языка. Изд. МГУ , 1956. § 17–26.

.

4. Слоги разделяются на звуки. Таким образом, с точки зрения данной классификации звук речи – это часть слога, произнесенная за одну артикуляцию, т. е. с наличием одной экскурсии и одной рекурсии; если же экскурсий и рекурсий будет более чем по одной, то это уже не одна артикуляция, а следовательно, и не один звук, а звукосочетание; например, в русском [ц] один звук, где в экскурсии смычка, а в рекурсии мгновенный выход в щель с фрикацией, а [тс] – звукосочетание, где две экскурсии и две рекурсии (для [т] и для [с]); ср. произносящиеся по–разному две фамилии: Коц и Котс (а также кот–с).

§ 33. Фонетические (звуковые) процессы

Так как звуки речи произносятся не изолированно, а в звуковой цепи связной речи, то звуки могут, во–первых, влиять друг на друга, особенно соседние, когда рекурсия предыдущего звука взаимодействует с экскурсией последующего, и, во–вторых, испытывать влияние общих условий произношения (влияние начала и конца слова, характера слога, положения под ударением или в безударном слоге).

Влияние звуков друг на друга вызывает комбинаторные [ 319 ] Комбинаторный – от латинского combinare – «соединять», «сочетать».

изменения, осуществляющиеся в фонетических процессах аккомодации [ 320 ] Аккомодация – от латинского accomodatio – «приспособление».

, ассимиляции [ 321 ] Ассимиляция – от латинского ossimilatio – «уподобление».

, диссимиляции [ 322 ] Диссимиляция – от латинского dissimilatio – «расподобление».

, диэрезы [ 323 ] Диэреза – от французского diairese из греческого diairesis – «разрыв», «разделение».

, эпентезы [ 324 ] Эпентеза – от французского е penthesis из греческого epenthеsis – «вставка».

, гаплологии [ 325 ] Гаплология – от греческого gaplos – «простой» и logos – «знание».

др.

Влияние общих условий произношения вызывает позиционные изменения (возникновение протез [ 326 ] Протеза – от греческого prothesis – «подстановка».

в начале слова, оглушение звонких согласных в конце слова, редукция [ 327 ] Редукция – от латинского redudio – «отведение назад».

безударных гласных и т. п.).

Интервал:

Закладка: