Александр Реформатский - Введение в языковедение

- Название:Введение в языковедение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аспект-Пресс

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:5-7567-0046-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Реформатский - Введение в языковедение краткое содержание

Предлагаемая книга – пятое уточненное издание известного учебника (Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., 1967), соответствующего стандартной программе курса «Введение в языкознание». Книга содержит развернутые сведения по всем основным разделам языкознания и может служить не только стандартным учебником, но и ценным справочником по вопросам общего языкознания.

Введение в языковедение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Между мягкими согласными гласные [а], [о], [у], [э] аккомодируют в обоих направлениях (по отношению к предыдущим мягким согласным – это прогрессивная аккомодация; по отношению к последующим – регрессивная) и становятся на слух и более высокими, и более напряженными, а по артикуляции – более передними и закрытыми; ср. мат – мять, тот – теть, тут – тють(ка); Дэн [ 344 ] Дэн – фамилия учителя М. И. Глинки.

– день.

В древнерусском языке была обратная зависимость. Согласные, сами по себе нейтральные к твердости и мягкости, аккомодировали гласным, откуда в разные эпохи возникала «первая (шипящая)» и «вторая (свистящая)» аккомодация; так, к, г, х: давали в одну эпоху шипящие перед гласными переднего ряда, соответственно – ч, ж, ш ( пeкоу – печеши, лъгати – лъжь, соухъ– соушити); в другую же эпоху перед ъ , и(гласные переднего ряда из дифтонга [oi]) к, г, х давали свистящие, соответственно – ц, дз, с ( ржкд – pжцъ, нога – nosъ [ 345 ] Буква s в кириллице первоначально обозначала звонкую аффрикату [дз].

, моуха – мoусъ) – это все примеры регрессивной аккомодации.

В современном французском языке согласные так же нейтральны к твердости и мягкости, но они сохраняют более твердый оттенок перед непередними гласными [а],[о], [и] и [ã], [õ] и более мягкий оттенок перед передними гласными (сильнее перед [I], [у], слабее перед [е], [] и [], []); ср. tas – «куча», tôt – «рано», tout – «все», tant – «столько», ton – «твой» и ti – «а?» (вопросительная частица, народн.), tu – «ты», teint – «окраска» и т. п. – это тоже примеры регрессивной аккомодации.

§ 36. Ассимиляции

Ассимиляции [ 346 ] Ассимиляция – от латинского assimilatio – «уподобление», «отожествление».

(уподобления) возникают между звуками того же рода (у гласных с гласными, у согласных с согласными) и поэтому могут быть полными, т. е. два различных звука в результате ассимиляции могут уподобиться нацело и стать одинаковыми; поэтому следует различать ассимиляции полную и неполную.

Ассимиляции, так же как и аккомодации, основаны на почве приспособления рекурсии предшествующего звука и экскурсии последующего с возможностью преобладания первого звука, тогда ассимиляция прогрессивная, и преобладания второго, тогда ассимиляция регрессивная; это относится к направлению ассимиляции.

Взаимодействовать могут как соседние звуки (тогда это контактная [ 347 ] Контактный – от латинского contactus – «соприкосновение».

ассимиляция), так и звуки на расстоянии (из соседних слогов, или же вообще разделенные другими звуками, это дистактная [ 348 ] Дистактный – от латинского dis – «раз» и tangere, tactum – «касаться»; «расставленный» – составлено по образцу контактный.

ассимиляция); данные определения показывают отстояние членов ассимиляции друг от друга.

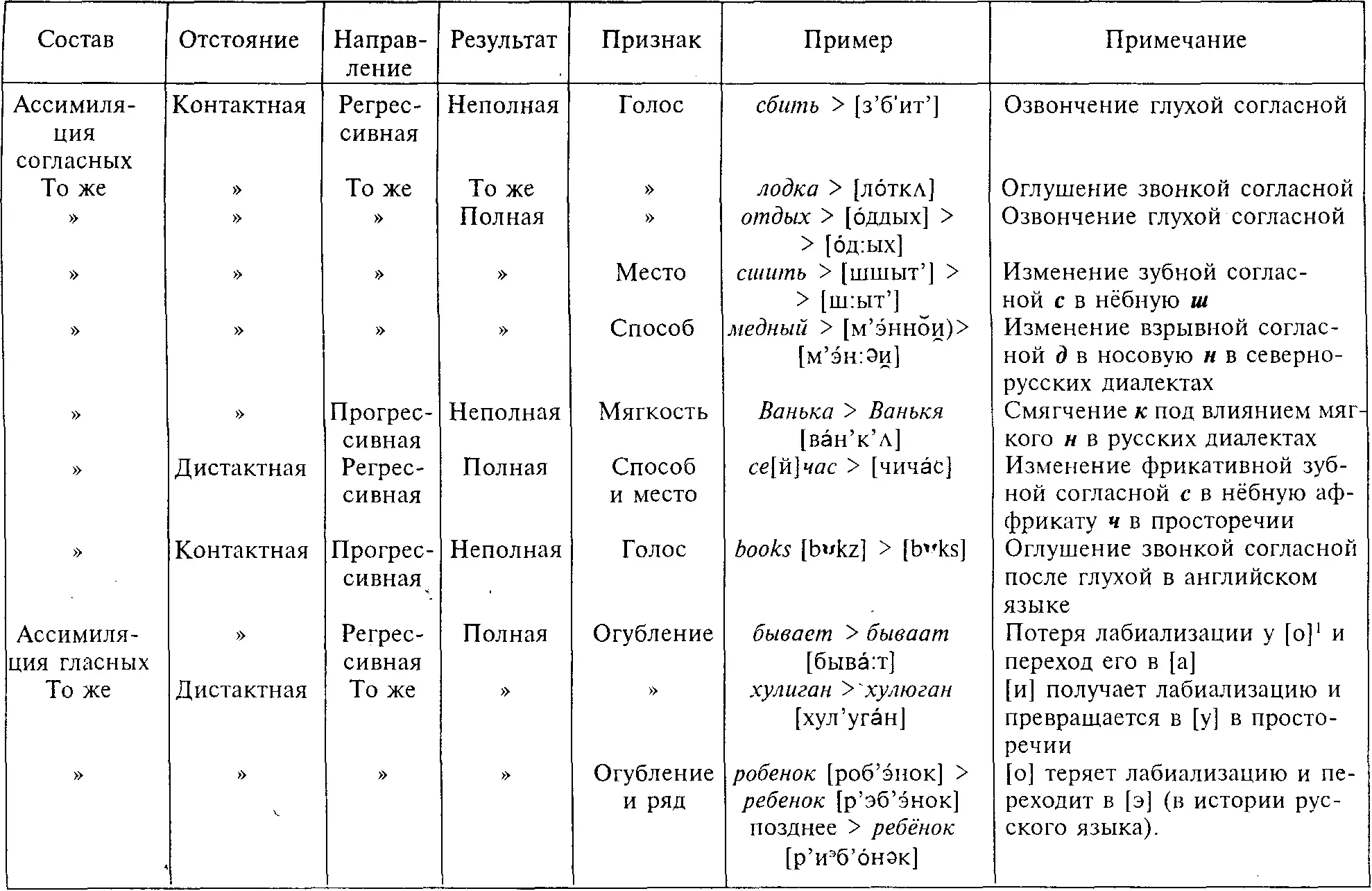

Наконец, ассимиляция может затрагивать тот или иной признак звука; для согласных – это признаки способа и места образования твердости и мягкости, голоса (ассимилятивное оглушение и озвончение); для гласных – это признаки ряда, подъема, лабиализации.

Каждую ассимиляцию следует охарактеризовать со всех указанных точек зрения, что показано в таблице на с. 137.

§ 37. Диссимиляции

Диссимиляции [ 349 ] Диссимиляция – от латинского dissimilatio – «расподобление».

(расподобления) возникают между звуками одного типа (одинаковыми или подобными – гласными или согласными) и основаны на тенденции, противоположной ассимиляции: из двух одинаковых или подобных звуков получается два различных или менее подобных звука.

[ 350 ] В русских говорах (северных) существует «еканье», т. е. произношение безударного е как е ['о], например: будет.

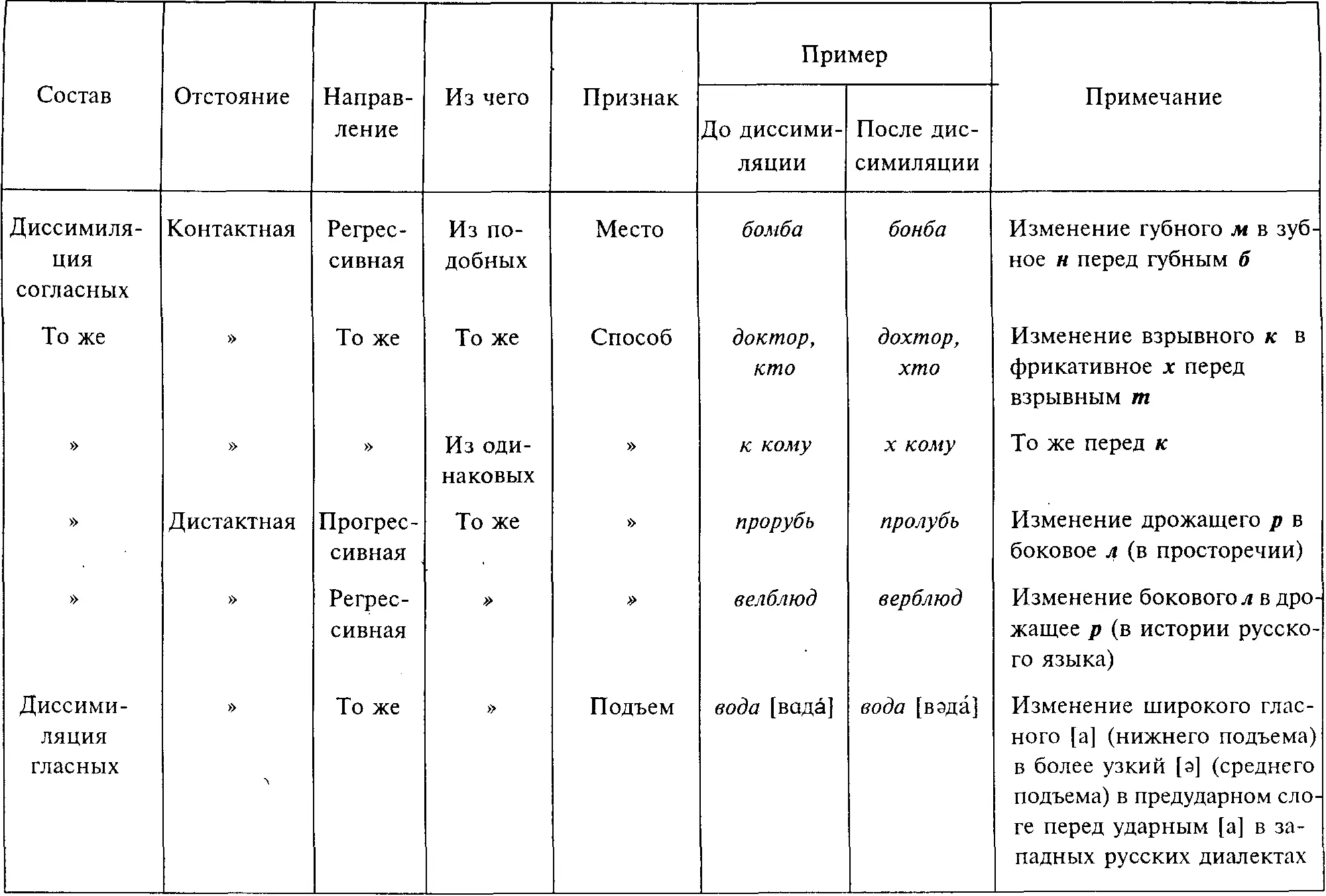

Диссимиляции могут касаться гласных; контактные (у соседних звуков) и дистактные (у звуков, разделенных другими звуками); регрессúвные и прогрессúвные; из одинаковых или из подобных звуков; по разным признакам; для согласных – по месту и способу, для гласных – по подъему.

Из дистактных диссимиляции типичны расподобления так называемых «плавных» [р], [л], когда из двух [р] одно превращается в [л] (в просторечии: коридор > колидор, секретарь > секлетарь; в истории литературного языка: феврарь > февраль) или одно из двух [л] превращается в [р] (в истории русского литературного языка: велблюд > верблюд).

Диссимиляции, как и ассимиляции, надо уметь охарактеризовать по всем указанным рубрикам; образец такой характеристики дан в таблице на с. 138.

Надо уметь отличать ассимиляции и диссимиляции, не основываясь на стилистической оценке, так как она может оказаться одинаковой и для того, и для другого процесса; так, произношение транвай (вместо трамвай) и консомолец (вместо комсомолец) с точки зрения норм литературного произношения – одинаково явления просторечия, но процессы здесь разные. В слове трамвай [м] и [в] различны по способу, оба губные по месту и оба с голосом; когда [м] заменилось на [н], то общим у соседних звуков [н] и [в] остался только голос; в способе образования [н] и [в] то же различие, что и у [м] и [в]; но место образования стало разным: [н] зубная, а [в] губная согласная; общих признаков стало меньше, звуки расподобились по месту – это диссимиляция.

В слове комсомолец [м] и [с] не имеют ни одного общего признака; они разные по способу, месту и голосу: [м] – носовая, губная, с голосом, [с] – фрикативная, зубная, без голоса; когда [м] заменилось на [н], то появился общий признак у соседних звуков: и [н] и [с] оба зубные, звуки уподобились по месту – это ассимиляция.

Иногда ассимиляция и диссимиляция происходят одновременно; например, в слове мягкий, где вместо [гк] произносится [хк]; в этом случае налицо и полная регрессивная ассимиляция по голосу: [гк] превращается в [кк], и регрессивная диссимиляция по способу: первое [к] превращается в [х].

Как же можно понять одновременное сосуществование этих противоположных тенденций?

Дело в том, что и ассимиляция и диссимиляция направлены на облегчение произношения, но сами трудности произношения могут быть диаметрально противоположными: с одной стороны, затрудняют резкие контрасты артикуляции соседних звуков, а с другой – затрудняет и повторяющаяся утомительная монотонность [ 351 ] Монотонность – от греческого mono(s) – «один» и tonos – «напряжение» (голоса), «ударение»; «однозвучность», «однообразие».

артикуляций; в первом случае неудобный контраст сглажен ассимиляцией ([гк] > [кк]), во втором утомительная монотонность повторения одинаковой артикуляции разряжается диссимиляцией ([кк] > [хк]).

Интервал:

Закладка: