Александр Реформатский - Введение в языковедение

- Название:Введение в языковедение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аспект-Пресс

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:5-7567-0046-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Реформатский - Введение в языковедение краткое содержание

Предлагаемая книга – пятое уточненное издание известного учебника (Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., 1967), соответствующего стандартной программе курса «Введение в языкознание». Книга содержит развернутые сведения по всем основным разделам языкознания и может служить не только стандартным учебником, но и ценным справочником по вопросам общего языкознания.

Введение в языковедение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Некоторые языковеды считают, что все синтаксические формы словоизменительные, а все несинтаксические – словообразовательные. Но последнее неверно. В результате словообразования возникает новое слово (белый, белить, побелка, беленький, беловатый, белизна и т. п.), однако в стол – столы, умный – умнее, взять – возьму – взял нового слова не получается; это формы несинтаксические, но словоизменительные.

Если прямолинейно проводить указанное выше определение формы у Ф. Ф. Фортунатова, то одни слова в языке окажутся «с формой», «оформленные» (те, которые выделяют основную и формальную принадлежность: топор–ом, добр–ому, бег–ут), другие же – «без формы», «бесформенные» (там, вчера, хлоп, брысь, кенгуру), что встает в противоречие с общим положением о том, что язык в целом – форма и все в языке оформлено.

По этому поводу интересные мысли были у А. А. Потебни, который, цитируя положение Гумбольдта: «данная форма имеет для меня смысл по месту, которое она занимает в склонении или спряжении» [ 415 ] Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. 1–2. М.: Учпедгиз. 1958. С. 44.

, указывал: «распознавание формы» может пользоваться «знанием места, которое занимает слово в целом, будет ли это целой речью или схемой форм» [ 416 ] Там же. С. 66.

.

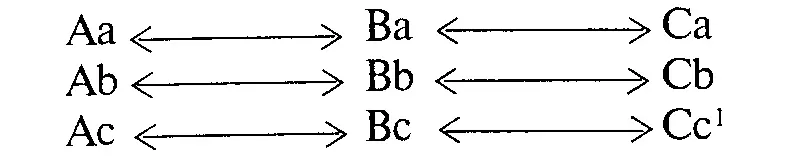

Собственно говоря, и у Фортунатова вопрос о форме не ограничивается рассечением линейности речи на звенья, а именно способность выделять основную и формальную принадлежность слово получает по соотношению с другими членами парадигмы, т. е. «схемы форм» по Потебне. Столик потому разлагается на [стол' + ик + нуль], что в других словах есть, с одной стороны, повторение той же «формальной принадлежности» [ик + нуль] в соединении с другими «основными принадлежностями»: носик, ротик, садик и т. п., а с другой – есть повторение той же «основной принадлежности» [стол (')] в сочетании с другими «формальными принадлежностями»: столовая, столоваться, настольный. Это соотношение можно выразить следующей схемой, где прописные буквы обозначают «основные принадлежности», а строчные – «формальные принадлежности»:

[ 417 ] См.: Поржезинский В. К. Введение в языковедение, 1915. С. 141.

Все это вытекает из системности языка, где все факты одного качества (падежи, числа, лица, времена и т. п.) связаны в одно целое и каждый факт получает свою значимость по «месту в целом», как говорит Потебня. Ряды форм, в которые входит данное явление, будем называть парадúгмами, а те свойства формы, которые возникают благодаря соотносительности членов парадигмы, – парадигматúческой фóрмой. Отсюда несколько следствий.

Во–первых, понятие отрицательной формы или нулевых показателей формы, обоснованное в трудах Ф. Ф. Фортунатова [ 418 ] См.: Фортунатов Ф.Ф. Сравнительное языковедение // Избранные труды. Т. 1, 1956. С. 138.

, И. А. Бодуэна де Куртенэ и Ф. де Соссюра; так, в русском языке признаком мужского рода единственного числа для глаголов прошедшего времени и кратких прилагательных и причастий будет отсутствие окончания на фоне его присутствия в формах женского и среднего рода (ходил – ходил–а, ходил–о; хорош – хорош–а, хорош–о; убит – убит–а, убит–о).

Нулевые показатели в грамматике имеют такое же значение и такую же выразительную силу, как и положительные показатели (прибавление аффиксов, чередование фонем и т. п.). Нулевые показатели, т. е. отсутствие положительного показателя в соотношении системы форм с его присутствием в других формах опирается на системность языка и парадигматичность форм, образующих ту или иную частную систему. Могут быть нулевые аффиксы (см. только что приведенные примеры: ходил, хорош, убит), могут быть и значимые нули при чередованиях фонем (порывать – порвать), могут быть и нулевые служебные слова, например связки (я был здесь, я буду здесь, но: я – здесь; он был награжден, но: он – награжден и т. п.).

Во–вторых, и «бесформенные слова», т. е. не распадающиеся на «основную» и «формальную» части, обладают формой благодаря «знанию места» в целом, «будет ли это целой речью или схемой форм» (Потебня). Возьмем несклоняемое «бесформенное» слово кенгуру; это слово не распадается на «основную» и «формальную» части [ 419 ] Дети по–своему «исправляют» это неудобство по пропорции: вижу собаку: вижу кенгуру = это собака: это кенгура (т. е. линейно разлагают: кенгур–а, кенгур–ы, кенгур–у и кенгур–енок).

, но, сопоставляя такие целые, как: Серый волк лежал на песке – Серый кенгуру лежал на песке; Я вижу волка – Я вижу кенгуру и т. п., мы заключаем, что кенгуру – существительное, выступающее в роли подлежащего и дополнения в тех же сочетаниях в предложении, что и волк, т. е. слово кенгуру в русском языке имеет форму существительного, хотя и не склоняется по падежам. В предложении: Кенгуру – раз антраша! – все три слова «бесформенны» с точки зрения линейной формы, но парадигматически они все оформлены, и мы грамматически это предложение понимаем так же, как предложение: Олень сделал прыжок. В этом опять же сказывается грамматический изоморфизм.

В–третьих, для характеристики грамматической формы играет роль не только словоизменительная парадигма (система форм словоизменения: склонение, спряжение), но и словообразовательная парадигма (соотношение с производными и производящими формами). Так, в русских прилагательных может быть суффикс – ск– и суффикс – к-; в некоторых случаях сразу бывает трудно определить, какой же из указанных суффиксов, например в прилагательных, образованных от основ на– ц- (в написании: молодецкий, Павелецкий и т . п.). Разъясняется вопрос через словообразовательную парадигму: суффикс– ск– бывает в отыменных прилагательных, а суффикс– к- – в отглагольных; ср. конский, царский, рязанский и ломкий, хрусткий, робкий; откуда в языке в случаях молодецкий, Павелецкий суффикс– ск-, фонетически же сочетание [цс] упрощается в [ц]; такие же случаи, как ломкий, ковкий и др., следует понимать как отглагольные.

Подытожим все сказанное о форме.

1. Форма в грамматике не то же самое, что грамматический способ.

2. Форма не может быть отожествлена со значением.

3. Форма в грамматике – это соотношение грамматического значения и грамматического способа в их единстве; меняя способ при сохранности значения или меняя значение при сохранности способа, мы получаем новые формы. Например, предобрый и добрый–добрый по значению одно и то же – превосходная степень прилагательного, но способ выражения этого значения различен: приставка в слове предобрый и повтор в добрый–добрый; это разная форма и разные формы; добрый–добрый и ходишь–ходишь одинаковы по способу (повтор), но различны по значению: добрый–добрый – превосходная степень прилагательного, ходишь–ходишь – особый видовой оттенок глагола; это тоже разная форма и разные формы [ 420 ] Проявление формы в слове, т. е. слово в той или иной форме, также принято называть формой, например форма добрый–предобрый, форма добрая, форма ходил и т. п. В настоящее время чаще употребляют в таких случаях термин словоформа, предложенный А. И. Смирницким.

.

Интервал:

Закладка: