Александр Реформатский - Введение в языковедение

- Название:Введение в языковедение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аспект-Пресс

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:5-7567-0046-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Реформатский - Введение в языковедение краткое содержание

Предлагаемая книга – пятое уточненное издание известного учебника (Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., 1967), соответствующего стандартной программе курса «Введение в языкознание». Книга содержит развернутые сведения по всем основным разделам языкознания и может служить не только стандартным учебником, но и ценным справочником по вопросам общего языкознания.

Введение в языковедение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Грамматических способов, используемых в языках, ограниченное количество, это: аффиксация разного типа, внутренняя флексия, повторы, сложения, служебные слова, порядок слов, ударение, интонация и супплетивизм. Грамматика любого языка может выражаться только этими способами. Одни языки (как русский, английский) используют все возможные грамматические способы, другие (как китайский, французский) – только некоторые; конечно, никакого отношения к оценке языка, как и все грамматическое, этот вопрос не имеет (обзор грамматических способов см. ниже).

Одним из самых трудных вопросов теоретической грамматики является вопрос о грамматических категориях.

Долгое время языковеды грамматическую систему новых языков облекали в схемы, выработанные античными грамматистами для категорий греческого и латинского языков, например учение «Об осьмих частех слова» (т. е. частях речи) в средневековой русской грамматической традиции; позднее пытались механически перенести логические категории в грамматику; в разное время делались попытки вывести особые «понятийные» категории, которые были бы не логическими, а языковыми, но общими для всех языков. Неудачи всех этих попыток коренились в том, что «категории» прилагались к языку извне, а не выводились из материи и формы данных языков.

Грамматические категории – это, прежде всего, совокупности элементов языка (слов, их значимых частей, их сочетаний), образующие грамматические общности. Что же объединяет эти общности в языке? Мы думаем, что это – грамматические значения, а не грамматические способы или формы (есть и такое мнение у грамматистов).

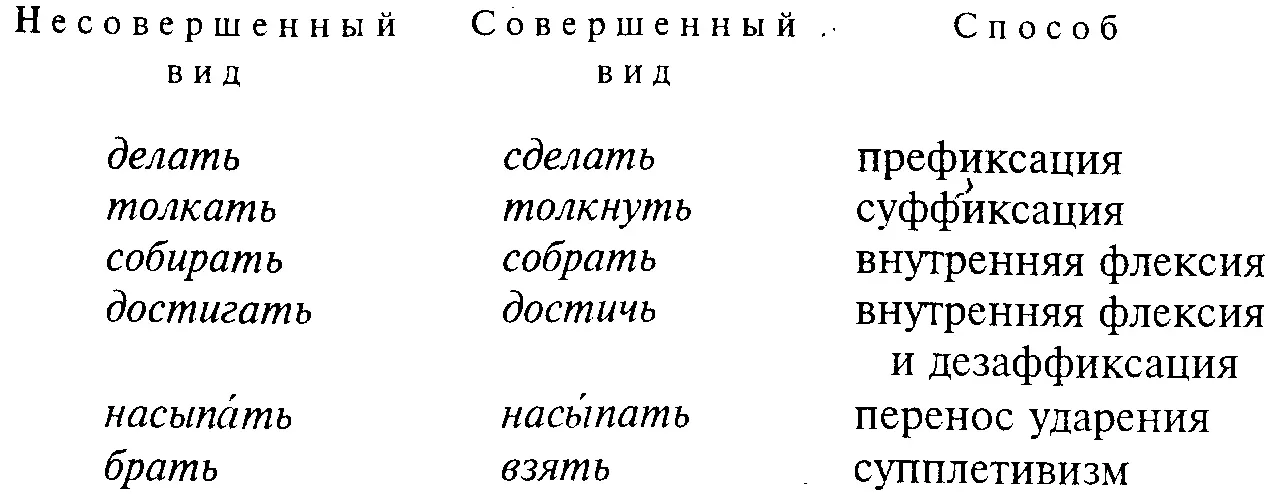

Например, в русском языке есть категория несовершенного и совершенного вида в глаголе. Это грамматическое противопоставление может выражаться разными способами:

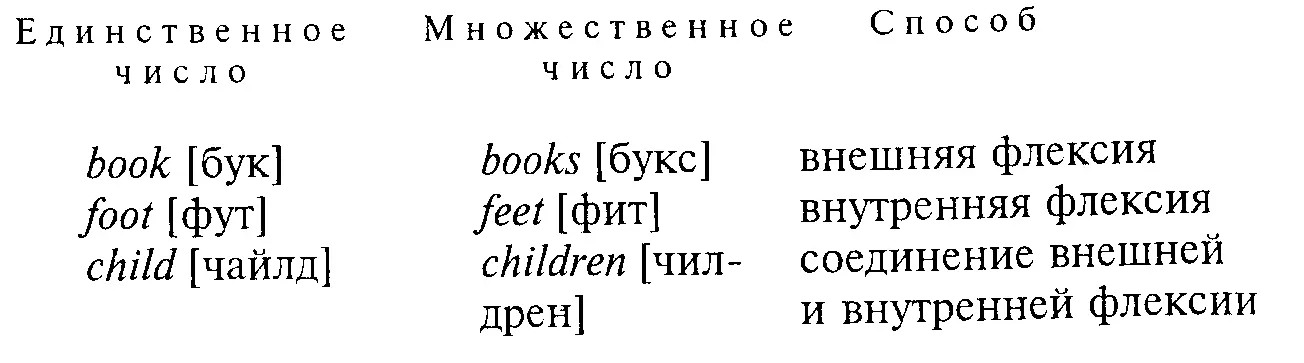

или в английском, где противопоставление единственного и множественного числа может быть выражено также разными способами:

Пестрота способов различения данных категорий не мешает единству каждой из них. В этом сказывается изоморфизм [ 409 ] Изоморфизм – греческое isos – «равный» и morphe – «вид, форма» – «изо… в сложных словах означает равенство или подобие по форме или назначению» (Словарь иностранных слов. М., 1955. С. 258).

грамматических способов, т. е. то, что разные способы могут выступать в одной и той же грамматической функции.

Таким образом, грамматическая категория– это совокупность элементов языка (слов, значимых частей слов и сочетаний слов), объединенная грамматическим значением при обязательном наличии выражающего его грамматического способа (выражение тех же значений посредством сопровождающих знаменательных слов, как, например, наречия при глаголе, – грамматических категорий не образуют). Ниже мы рассмотрим этот вопрос подробнее в связи с вопросом о частях речи [ 410 ] См. ниже, § 58.

.

Наиболее трудный вопрос грамматики – это вопрос о грамматической форме.

Слово форма – многозначно. В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова к этому слову приводится 12 значений [ 411 ] См.: Толковый словарь русского языка; Под ред. Д. Н. Ушакова. Т. 4, 1940. С. 1100. [Новое изд. — 1995].

, из которых 9 никакого отношения к данному вопросу не имеют, а 3 могут к нему относиться. Восьмое значение прямо касается интересующего нас вопроса: «Способ внешнего выражения грамматических категорий, взаимоотношений слов в речи и взаимоотношений предложений». Такое определение относится к грамматическому способу, а не к грамматической форме. Из всех остальных определений, казалось бы, можно было привлечь второе значение – техническое, но, как известно, такая форма, как литейная, не обладает единством со своим содержимым, может оставаться и без содержимого, а после отливки не имеет больше отношения к отлитому; здесь понятие «форма» противопоставляется понятию «содержимое», а не «содержание».

Другое значение – шестое, философское, где понятие «форма» противопоставлено понятию «содержание»; так, национальная культура – содержание, а национальный язык – ее форма; однако и это не отвечает форме в языке, так как с этой, философской, точки зрения весь язык – форма по отношению к мышлению и культуре.

Форма в языке, и в частности в грамматике, – особое понятие, требующее особого определения.

А. А. Потебня (1835–1891), осознавая, что внешнее, техническое понимание формы в языке непродуктивно, пришел к выводу, что «грамматическая форма… есть значение, а не звук» [ 412 ] Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. М.: Учпедгиз, 1958. Т. 1–2. С. 61.

, но это никак не разъясняло нужного понятия. Некоторые другие соображения Потебни о форме мы приведем ниже.

Ближе подошел к решению вопроса Ф. Ф. Фортунатов (1848– 1914), который дал такое определение: «Формой отдельных слов в собственном значении этого термина называется… способность отдельных слов выделять из себя для сознания говорящих формальную и оснóвную принадлежность слова. Формальной принадлежностью слова является при этом та принадлежность звуковой стороны слова, которая видоизменяет значение другой, оснóвной принадлежности этого слова, как существующей в другом слове или в других словах с другой формальной принадлежностью…» [ 413 ] Фортунатов Ф.Ф. Сравнительное языковедение, общий курс 1901– 1902 гг. // Избранные труды. М.: Учпедгиз, 1956. Т. 1. С. 137.

Исходя из этого определения, Ф. Ф. Фортунатов выводил формы словоизменения и словообразования:

«Формы отдельных полных слов, обозначающие различия в отношениях данных предметов мысли к другим предметам мысли в предложениях, называются формами словоизменения… Другие формы отдельных полных слов, не формы словоизменения, называются формами словообразования» [ 414 ] Там же. С. 155.

.

Другое подразделение – на синтаксические и несинтаксические формы. Синтаксические формы – это формы, зависящие от синтаксических отношений членов предложения по согласованию или управлению; например, в русском языке формы падежа у существительных (вижу дом, любуюсь домом), формы рода, числа и падежа у прилагательных (большой дом, большую собаку, большое окно), формы лица и числа у глаголов (я купаюсь, собака купается, собаки купаются); несинтаксические формы – это формы, не зависящие от отношений членов предложения; например, в русском языке форма рода и числа у существительных (зал, зала, зало; стол – столы), форма вида, наклонения и времени у глаголов (я беру, я возьму, я взял бы, возьми), форма степеней сравнения у прилагательных (умный, умнее, умнейший).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: