Александр Реформатский - Введение в языковедение

- Название:Введение в языковедение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аспект-Пресс

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:5-7567-0046-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Реформатский - Введение в языковедение краткое содержание

Предлагаемая книга – пятое уточненное издание известного учебника (Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., 1967), соответствующего стандартной программе курса «Введение в языкознание». Книга содержит развернутые сведения по всем основным разделам языкознания и может служить не только стандартным учебником, но и ценным справочником по вопросам общего языкознания.

Введение в языковедение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При наличии обязательной абстракции слово всегда связано с конкретностью, что и составляет лексическое значение слова, его лексическую индивидуальность. Для лексики топор и стол – разные слова с разным значением, и это лексически самое важное.

Для грамматики же, лишенной конкретности, топор и стол то же самое, так как грамматика имеет дело не с конкретными словами (нос, стол, дуб, топор, вокзал и т. п.), а с их каркасами – лексемами (см. ниже).

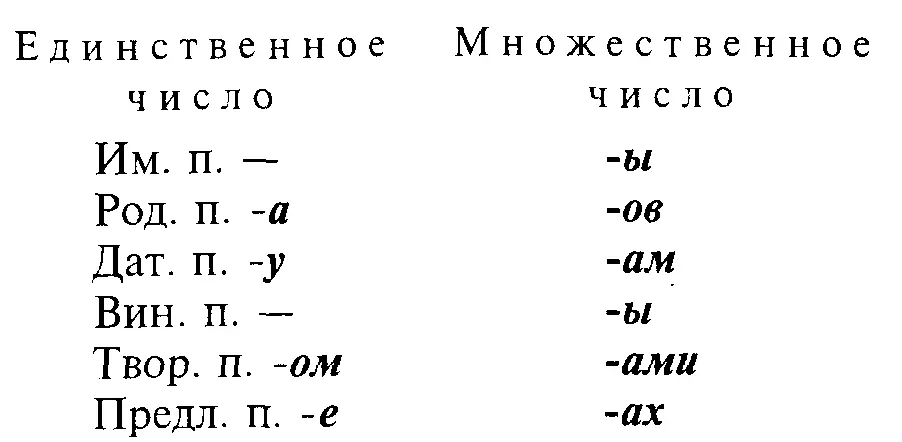

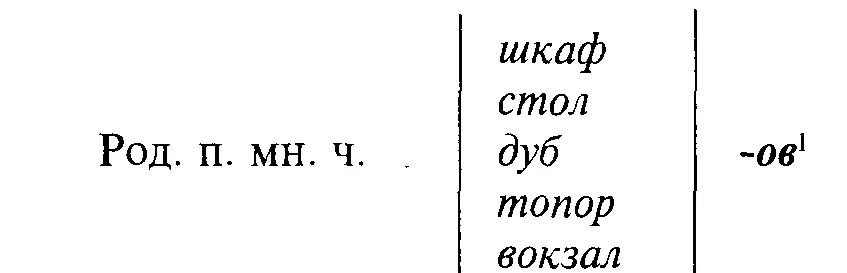

Действительно, у слов нос, стол, дуб, топор, вокзал, очень различных по лексическому значению, грамматика одинакова – это можно показать следующей схемой:

А что будет стоять перед этими – я , — у, — ом, — е, — ы, — ов, — ом, — ами, — ax– для грамматики несущественно.

[ 395 ] Конечно, и в грамматике есть свои разряды и классы, где возникают для «того же» и различия; например, кот, брат имеют в вин. п. ед. ч. — а ; муж, шалаш в род. п. мн. ч. — ей; дом, доктор в им. п. мн. ч. — а и т. п., но эти различия опять–таки не связаны с конкретным лексическим значением, что видно из примеров.

Так же и для составления предложения грамматика абстрагируется от конкретных лексических значений слов; поэтому в одинаково построенном предложении мы можем заменить, судя по заданию высказывания, одно слово другим, не меняя ничего более в данном предложении, например:

Я вижу этот большой шкаф (стол, дуб, топор, вокзал) [ 396 ] При этом, конечно, могут возникнуть и нелепые сочетания, вроде обеденный шкаф (ср. стол) или схватился за вокзал (ср. шкаф), но, во–первых, эти нелепости лексического, а не грамматического порядка (грамматически нельзя для всех приведенных слов сказать: эта большая шкаф, вокзал), а во–вторых, не всегда при этом получается нелепость, если учесть переносные значения и тропы (обеденный вокзал или развесистый шкаф).

.

Грамматика по преимуществу выражает отношения не как конкретные отношения каких–либо конкретных слов, а как отношения лексем, т. е. отношения грамматические, лишенные всякой конкретности. Тем самым грамматическая абстракция – качественно особая абстракция, а не та, что лексическая.

Грамматически и лексемы, и их серии, и группы (организованные по тому или иному принципу) образуют те или иные модели [ 397 ] Модель – от французского modele – «образец». Для языковедения термин модель (pattern) был предложен американским лингвистом Э. Сепиром в его книге «Язык» (Language, 1921, русский пер. 1934; новое изд. – 1993). Не следует смешивать это чисто лингвистическое понятие модели с тем, что описывает И. И. Ревзин в книге «Модели языка» (М., 1962); автор сам об этом предупреждает, говоря, что «модель… абсолютно не соответствует сепировскому pattern. Модель… не есть часть языка как системы, а представляет собой некоторое гипотетическое научное построение, некоторый конструкт» (с. 9). Книга И. И. Ревзина посвящена особой задаче – приложению математических методов к языкознанию.

в языке.

Таковы, например, модели производных существительных с суффиксами: — ец-, — ник-, — чик-:кос–ец, жн–ец, стрел–ец, гон–ец, пис–ец;зад–ник, лес–ник, башмач–ник, печ–ник, лавоч–ник; воз–чик, ряд–чик, переплет–чик, мет–чик, лет–чик и т. п.; таковы модели имен действия на – ание, — ение:леж–ание, кат–ание, мет–ание, кид–ание, увядание; кип–ение, извин–ение, сид–ение, пот–ение, изображ–ение и т. д. По модели слов артист, шахматист, марксист образованы слова: значкист, чекист; по модели сложного слова ипподром –велодром, мотодром, аэро(плано)дром, танкодром, рюходром (Н. Тихонов); по модели слова библиотека – фонотека, игротека, фильмотека и т. д. Подобные модели являются словообразовáтельными.

Иного вида модели являются словоизменúтельными, например модели склонения: боб–а, поп–а, кот–а, враг–а, друг–а, муж–а, кон–я, рул–я, цар–я, вихр–я, председател–я и др . падежи; или: вод–ы, трав–ы, толп–ы, мод–ы, свобод–ы; тюр–и, простын–и, зар–и, кабарг–и, бан–и, дал–и, утк–и и др. падежи. Или модели спряжения: игр–ал, ляг–ал, пих–ал, кат–ал, ах–ал и другие формы, белел, черн–ел, весел–ел, сед–ел, пот–ел, мл–ел и другие формы.

Таким образом, модели в языке бывают словообразовательные и словоизменительные.

Среди наличных грамматических моделей в данном языке данного периода следует различать модели продуктивные и непродуктивные.

Продуктúвные модели не только охватывают очень большое количество лексического материала, но и служат образцом для любых новообразований (образование различных частей речи от заимствованных, искусственных и вообще новых слов), а также способны языковые факты, функционирующие по непродуктивным моделям, переводить под свой образец.

Например, в истории русского языка продуктивная модель 2–го склонения (типа стол, конь) «перетянула» из 3–го склонения такие слова, как лось, гость, гвоздь, голубь и т. п. (которые до того склонялись как слово путь, оставшееся единственным в непродуктивном склонении).

В современном русском языке в группу глаголов первого продуктивного класса (играть – играют и т. д.) вовлекаются глаголы Других глагольных классов (типа мазать – мажут, показать – покажут), либо возникают параллельные формы, например: полоскать – полощут и полоскают, брызгать – брызжут и брызгают, махать – машут и махают и т. д., а у детей даже: скакают, плакают, мазают (вместо: скачут, плачут, мажут). Еще 100 лет тому назад можно было образовать от глагола икать только форму ичут, а в XX в. все уже употребляли форму икают, а ведь это то же, что детское плакают! В случае с формой икают можно воочию убедиться, что значит победа продуктивной модели над непродуктивной.

Аналогичное явление можно наблюдать в немецком языке, где непродуктивные «сильные глаголы», связанные с внутренней флексией, в просторечии и в детской речи можно встретить в виде «слабых глаголов» без внутренней флексии (вместо springen – sprang, singen – sang, finden – fand: springte, singte, findte и под.).

Непродуктивные же модели исчерпываются считанными лексическими примерами (например, глаголы типа печь – пекут, течь – текут, жечь – жгут, беречь – берегут и т. д., или типа лезть – лезут, нести – несут, вести – ведут и почти утраченное грясти при грядут; или единичное по склонению слово путь, или слова мать и дочь, имеющие в косвенных падежах основу на – ер:матери, дочери и т. п.) и не могут служить образцом для новообразований.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: