Джон Лайонз - Введение в теоретическую лингвистику

- Название:Введение в теоретическую лингвистику

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ПРОГРЕСС

- Год:1978

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джон Лайонз - Введение в теоретическую лингвистику краткое содержание

Книга известного английского ученого Джона Лайонза «Введение в теоретическую лингвистику» дает широкую картину основных направлений, бытующих в современной науке о языке, а также знакомит читателя с основными проблемами языкознания. При этом автор учитывает как положения традиционной лингвистики, так и новейшие теоретические идеи.

Книга Джона Лайонза представляет интерес для лингвистов всех профилей, а также для специалистов по психологии, социологии, вычислительной математике и другим наукам. Она может быть использована в качестве учебного пособия для филологических факультетов университетов и педагогических вузов.

Перевод с английского языка под редакцией и с предисловием В. А. ЗВЕГИНЦЕВА

Переводы: Н. Н. ПЕРЦОВОЙ (глава 1), Т. В. БУЛЫГИНОЙ (главы 2—6), Б. Ю. ГОРОДЕЦКОГО (главы 7—10 и примечания).

Введение в теоретическую лингвистику - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мы уже предварительно определили семантику как науку о значении; и это определение — единственное, что сближает всех семантиков. Как только мы начинаем знакомиться с конкретными семантическими работами, мы сталкиваемся с таким разнообразием подходов к определению и установлению значения, что неискушенного читателя оно ставит в тупик. Проводятся разграничения между «эмоциональным» и «понятийным» значением, между «значением» (significance) и «обозначением» (signification), между «перформативным» и «описательным» значением, между «смыслом» и «референцией», между «денотацией» и «коннотацией», между «знаками» и «символами», между «экстенсионалом» и «интенсионалом», между «импликацией», «обязательным следствием» (entailment) и «пресуппозицией», между «аналитическим» и «синтетическим», и т. д. Терминология семантики богата и прямо-таки сбивает с толку, так как употребление терминов у разных авторов отличается отсутствием какой-либо последовательности и единообразия. В силу этого термины, вводимые нами в настоящей главе, не обязательно будут нести тот же смысл, который они имеют в других работах, посвященных семантике.

Мы начнем с краткого критического изложения традиционного подхода к определению значения.

9.2. ТРАДИЦИОННАЯ СЕМАНТИКА

9.2.1. НАЗЫВАНИЕ ВЕЩЕЙ

Традиционная грамматика была основана на предположении, что слово (в смысле «лексемы»; ср. § 5.4.4) является основной единицей синтаксиса и семантики (ср. также § 1.2.7 и § 7.1.2). Слово считалось «знаком», состоящим из двух частей; мы будем называть эти два компонента формой слова и его значением . (Вспомним, что это всего лишь один из смыслов, который термин «форма» имеет в лингвистике; «форму» слова как «знака» или лексической единицы следует отличать от конкретных «акциденциальных», или словоизменительных, «форм», в которых слово выступает в предложениях; ср. § 4.1.5.) Очень рано в истории традиционной грамматики возник вопрос об отношениях между словами и «вещами», к которым они относились или которые они «обозначали». Древнегреческие философы времен Сократа, а вслед за ними и Платон сформулировали этот вопрос в терминах, которые с тех пор обычно и применяются при его обсуждении. Для них семантическое отношение, имеющее место между словами и «вещами», было отношением «наименования» (naming); и затем вставала следующая проблема: имеют ли «имена», которые мы даем «вещам», «природное» или «условное» происхождение (ср. § 1.2.2). По мере развития традиционной грамматики стало обычным различать значение слова и «вещь» или «вещи», которые «именуются», «называются» данным словом. Средневековые грамматики формулировали это различие так: форма слова (та часть dictio, которая характеризуется как vox) обозначает «вещи» посредством «понятия», ассоциируемого с формой в умах говорящих на данном языке; и это понятие является значением слова (его signification Эту концепцию мы и будем считать традиционным взглядом на отношение между словами и «вещами». Как уже говорилось, этот взгляд, в принципе, был положен в основу философского определения «частей речи» в соответствии с характерными для них «способами обозначения» (ср. § 1.2.7). Не вдаваясь в подробное изложение традиционной теории «сигнификации», отметим лишь, что использовавшаяся в этой теории терминология не исключала возможности двусмысленного, или нерасчлененного, применения термина «обозначать» (signify): можно было сказать, что форма слова «обозначает» «понятие», под которое подводятся «вещи» (путем «абстрагирования» от их «случайных» свойств); можно было сказать также, что она «обозначает» сами «вещи». Что касается взаимоотношения между «понятиями» и «вещами», то оно служило, конечно, предметом значительных философских разногласий (особенно бросаются в глаза разногласия между «номиналистами» и «реалистами»; ср. § 9.1.3). Здесь мы можем игнорировать эти философские различия.

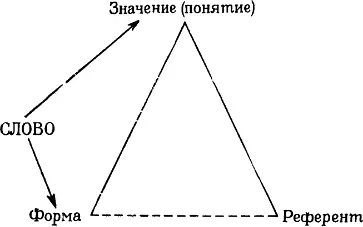

9.2.2. РЕФЕРЕНЦИЯ

Здесь полезно ввести современный термин для обозначения «вещей», рассматриваемых с точки зрения «называния», «именования» их словами. Это — термин референт . Мы будем говорить, что отношение, которое имеет место между словами и вещами (их референтами), есть отношение референции ( соотнесенности ): слова соотносятся с вещами (а не «обозначают» и не «именуют» их). Если принять разграничение формы, значения и референта, то мы можем дать известное схематическое представление традиционного взгляда на взаимоотношения между ними в виде треугольника (иногда называемого «семиотическим треугольником»), изображенного на рис. 23. Пунктирная линия между формой и референтом указывает на то, что отношение между ними носит непрямой характер; форма связана со своим референтом через опосредствующее (концептуальное) значение, которое ассоциируется с каждым из них независимо. Схема ясно иллюстрирует важное положение, заключающееся в том, что в традиционной грамматике слово является результатом соединения определенной формы с определенным значением.

Рис. 23.

9.2.3. СИНОНИМИЯ И ОМОНИМИЯ

На основе этого представления о природе слова мы можем объяснить традиционную семантическую классификацию слов в терминах синонимии и омонимии . Можно сказать (как это делали аномалисты; ср. § 1.2.3), что «идеальным» языком является такой, в котором каждая форма имеет только одно значение и каждое значение ассоциируется только с одной формой. Но этот «идеал», вероятно, не реализуется ни в каком естественном языке. Две или более формы могут ассоциироваться с одним и тем же значением (например: hide 'прятать' : conceal 'прятать', big 'большой' : large 'большой' — мы будем считать, что они, действительно, имеют одно и то же значение); в этом случае рассматриваемые слова являются синонимами . С другой стороны, два или более значений могут ассоциироваться с одной и той же формой (например: bank: (i) 'берег (реки)', (ii)'банк (в котором хранятся деньги)'); в этом случае слова являются омонимами . Если данный язык относится к таким языкам, в которых орфография расходится или оказывается совсем не связанной с фонологией, тогда можно, конечно, провести дальнейшее разграничение между омографией (например: lead в (i) a dog's lead [li:d] 'поводок собаки' и (ii) made of lead [led] 'сделанный из свинца') и омофонией (например: meat [mi:t] 'мясо', meet [mi:t] 'встречать'; sow [sou] 'сеять', sew [sou] 'шить'; ср. § 1.4.2). При этом следует обратить внимание на один важный момент, а именно на то, что, с традиционной точки зрения, омонимы являются отдельными словами: омонимия не есть различие значения в пределах одного слова. В принципе, если с одной формой ассоциируются два или более значений, это служит достаточным основанием для различения соответствующих двух или более слов. Это следует из традиционного взгляда на слово.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: