Владимир Плунгян - Почему языки такие разные. Популярная лингвистика

- Название:Почему языки такие разные. Популярная лингвистика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ-пресс книга

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-462-01073-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Плунгян - Почему языки такие разные. Популярная лингвистика краткое содержание

Человеческий язык — величайший дар природы! Ему мы обязаны возможностью общаться, передавать свои мысли на расстоянии. Благодаря языку мы можем читать книги, написанные много веков назад, а значит, использовать знания, накопленные нашими предками, и сохранять наши знания для будущих поколений. Без языка не было бы человечества!

Сколько языков на земле, как они устроены; как и по каким законам изменяются; почему одни из них — родственные, а другие нет; чем именно отличается русский язык от английского и других языков, а китайский от японского; зачем глаголу наклонение и вид, а существительному падежи?

На эти и другие вопросы дает ответы современная лингвистика, с которой популярно и увлекательно знакомит читателя автор книги — Владимир Александрович Плунгян, известный лингвист, член-корреспондент РАН.

Почему языки такие разные. Популярная лингвистика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эта история — пример того, с какими трудностями сталкивается "неподготовленный" слушатель аббревиатур. Аббревиатуры же, в свою очередь, служили нам примерами "сверхсокращений" в языке. Мы знаем, что в инкорпорирующих языках словосочетания и предложения тоже сокращаются, превращаясь в одно слово, и, хотя происходит это иначе, чем в аббревиатурах, при понимании таких слов с инкорпорацией у слушающего могут возникнуть, в общем, те же трудности. Вот потому и считается, что инкорпорирующие языки удобны для говорящего и не так удобны для слушающего.

Получается со всеми языками по пословице: хвост вылез — нос увяз, нос вылез — хвост увяз. Однако же язык за собой следит: не может у него быть слишком много недостатков. Для того он и изменяется, чтобы этого не допустить. Слова стали слишком длинные — появятся чередования, слова "ужмутся". Слишком много чередований, совсем в морфемах запутались? А ну-ка упростим грамматику, добавим три-четыре вспомогательных глагола — вот и легче станет. Слишком много корней, а суффиксов мало? А вот сделаем из десятка корней настоящие суффиксы — пусть знают свое место!

Так и перестраивается язык, как маятник: вправо-влево, от длинных слов — к коротким, от коротких — опять к длинным.

А человеку, конечно, привычней всего его собственный язык. В своем языке человек никаких неудобств не замечает.

Так что все языки одинаковы с этой точки зрения, ни один не лучше и не хуже.

Ну а почему же всё-таки язык не выберет что-нибудь среднее между тем и другим и не застынет в этом более или менее "удобном" состоянии?

Дело в том, что язык меняется еще и потому, что находится в постоянном употреблении. В процессе использования морфемы "стираются" как монеты. Например, существовавшее когда-то "прозрачное" пожелание спаси Бог превратилось в загадочное спасибо, а слово здравствуйте в небрежной устной речи и вовсе сократилось в какое-то драсьть. Но это — одни из самых частых слов языка, другие слова стираются не так катастрофически. И всё же все морфемы постепенно укорачиваются — причем в первую очередь это касается именно концовморфем, а еще чаще — концов конечныхморфем. Поэтому первыми стираются окончания. Помните, в первой главе, обсуждая примеры из Пушкина, мы говорили, что русское — ти в глаголах со временем перешло в привычное нам — ть (раньше по-русски говорили не глядеть или гулять, а глядети и гуляти). Тогда мы не касались вопроса о том, почемутак происходило, зато теперь мы уже умеем это объяснять.

Другой пример — судьба русской морфемы — ся. Еще недавно она была отдельным русским словом. Говорили не Он моется, а Он ся моет или Ему ся надо причесать (между прочим, в польском и в чешском так говорят до сих пор). Теперь же это часть глагола, морфема, которая произносится по крайней мере тремя разными способами: как — ся (в моешься), — сь (в моюсь), — ца (в моется).

"Стирание" морфем в языке — верный путь к тому, чтобы в нем возникли чередования и сандхи. Таким образом, например, язык из состояния "прозрачных" швов может превратиться в язык со скрытыми морфемными швами, то есть из языка типа турецкого в язык типа латыни. Но это если они "стираются" не до конца, а просто меняют свой внешний облик, укорачиваются и сливаются с идущими следом.

Между тем постепенно все полуистершиеся морфемы могут "стереться" совсем и исчезнуть — это путь к языку с "прозрачными" морфемными швами или даже к языку с простейшими одноморфемными словами. Скажем, в древнегерманском было довольно много падежей: именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, звательный. Одновременно в этом языке было сильное начальное ударение. Безударные окончания "стирались" и отпадали. Из потомков древнегерманского остатки склонения сохранились только в исландском и немецком (в обоих по четыре падежа: именительный, родительный, дательный, винительный); что же касается таких языков, как, например, английский или похожий на него по "словесному строю" шведский, то там падежных окончаний в существительных нет вообще. Куда они делись? Истерлись и отпали.

И вот представим себе, что в языке окончания полностью истерлись и их нет. Что будет с таким языком дальше? Каким он станет через несколько сот лет? Какое-то время в "истершемся" языке будет мало суффиксов и префиксов. Зато расплодятся служебные слова и словечки для обозначения времени, числа и других нужных в языке смыслов.

Вот эти полноценные слова, которые часто употребляются для выражения определенного смысла (например, будущего или иного времени), "привыкают" к своим соседям, притираются к ним и образуют новые суффиксы, префиксы и окончания.

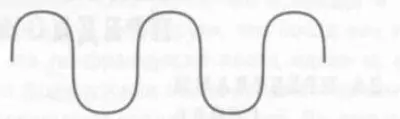

Что же получается, язык движется по кругу — он возвращается к тому строю, от которого ушел? В общем, да, но ввиду того, что предшествующее состояние его все-таки уже больше не повторяется, лучше было бы говорить, что это движение не по кругу, а по такой кривой, которую в математике называют синусоидой, а я мог бы назвать "кривой Зализняка" (академик Андрей Анатольевич Зализняк — известный современный лингвист; когда-то я наблюдал, как эта кривая возникла на его лекциях, нарисованная мелом на доске):

У такой кривой, как вы видите, есть свои "пики", "вершины" и "впадины". Так вот, если условно принять, что "вершина" соответствует фузионному строю со "скрытыми" швами, а "впадина" — изолирующему строю со словами-морфемами, то получается, что прозрачные морфемные швы будут где-то на полдороге, а языки путешествуют по этой кривой: вверх-вниз, с горки на горку. Заметим только, что движение это происходит, по нашим, человеческим, меркам, крайне медленно — спуск или подъем может занимать многие сотни лет. Но ведь и для языка это срок немалый, — например, за это время, как мы знаем, из одного языка-предка может образоваться несколько языков-потомков. У каждого из них и свои типологические особенности, и своя собственная историческая судьба. Так какой же язык поднимется на "вершину"? Должно быть, уже совсем другой, чем тот, который шел по склону.

И еще одну особенность языковых изменений надо иметь в виду. Ведь на всех страницах этой книги речь, в общем, об одном: система языка очень сложная. А значит, и меняется, перестраивается она не сразу, а постепенно, медленно. Одна "зона" уже новая, а другая еще сохраняет свое прежнее состояние. Например, в пятой главе мы обсуждали, что в английском в "зоне" существительных падежная система уже разрушилась полностью, а местоимения сохраняют противопоставление прямого и косвенного падежей. А что это значит? Это значит, что определить "местоположение" языка в целом на нашей условной картинке обычно довольно трудно. Кроме того, "целиком" язык, вообще говоря, не обязательно и доберется до вершины или впадины — возьмет и с полпути повернет обратно. Так что абсолютно "чистых" представителей того или другого "словесного строя" найти среди языков не так уж легко.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: