Юрий Откупщиков - Фестский диск: Проблемы дешифровки

- Название:Фестский диск: Проблемы дешифровки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Изд-во С.-Петерб. ун-та

- Год:2000

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-288-02576-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Откупщиков - Фестский диск: Проблемы дешифровки краткое содержание

Данная публикация посвящена трудному и запутанному вопросу по дешифровке таинственного памятника древней письменности — глиняного диска, покрытого с обеих сторон надписью из штампованных фигурок, расположенных по спирали. Диск был найден в 1908 г. на Крите при раскопках на месте древнего Феста. Было предпринято большое количество «чтений» этого памятника, но ни одно из них до сих пор не принято в науке, хотя литература по этому вопросу необозрима.

Для специалистов по истории древнего мира, по дешифровке древних письменностей и для всех интересующихся проблемами дешифровки памятников письменности.

Фестский диск: Проблемы дешифровки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

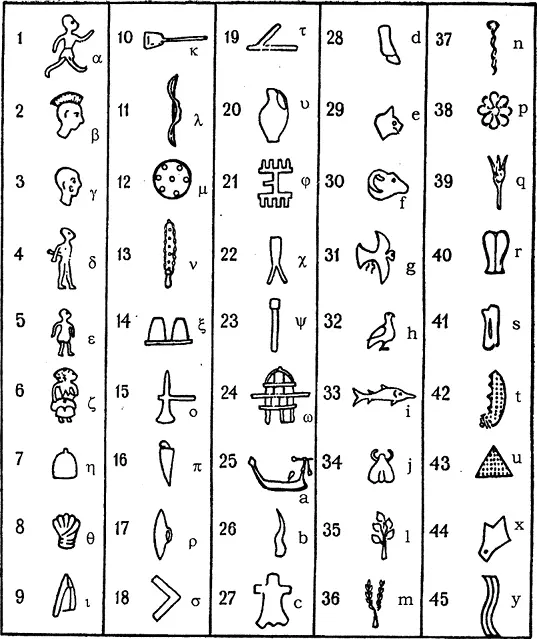

Репертуар знаков ФД [141]

Для упрощения при поисках соответствующего знака в настоящей таблице греческие, а затем латинские (с несколькими пропусками) буквы даны в алфавитном порядке. Разумеется, принятые в настоящей работе условные обозначения не содержат никаких намеков на фонетическое содержание того или иного знака.

Текст ФД

Сторона A:(1) pγκ (2) αν (3) φnlccμβ (4) pγκ (5) lτψ (6) ανμβ (7) μbg (8) τρσζ (9) cσhξcμβ (10) bgμβ (11) αd (12) σψκacβ (13) bgμβ (14) ψi (15) φnlccμβ (16) bgμβ (17) αd (18) σψκacμβ (19) λq (20) pψhμβ (21) ηrsα (22) lτsμβ (23) lbg (24) ρσζμβ (25) θxc (26) μηyc (27) irδμβ (28) jee (29) ηye (30) μrω (31) σανμβ.

Сторона B:(1) ηy (2) aψje (3) ηψlζβ (4) ησqfι (5) θηmeχ (6) ωσψη (7) ηyη (8) lση (9) aψjc (10) θηmeχ (11) ηye (12) νθe (13) θηme (14) αcιβ (15) iqhlζ (16) αιe (17) σξκ (18) lυωωe (19) αpac (20) rmbβ (21) arωη (22) atnχ (23) σανηο (24) iqαν (25) uσψπ (26) μυωi (27) caχ (28) εψnβ (29) lηyc (30) ηrχμβ.

Повторяющие слова:αd (A 11 и A 17), pγκ (A 1 и A 4), ηye (A 29 и B 11), bgμβ (A 10, A 13, A 16), θηmeχ (B 5 и B 10), σψκacβ (A 12 и A 18), φnlcομβ (A 3 и A 15).

Слова, различающиеся только последним знаком:ηy-e (A 29, B 11) — ηy-η (B 7), aψj-e (B 2) — aψj-c (B 9).

Слова, различающиеся двумя последними знаками:σαν-μβ (A 31) — σαν-ηο (B 23).

Слова с «окончаниями» разной длины и без них:αν-μβ (A 6) — αν (A 2), θηme-χ (B 5, B 10) — θηme (B 13), ηy-e (A 29, B 11) — ηy-η (B 7) — ηy (B 1), ηr-sα (A 21) — ηr-χμβ (B 30), lτ-ψ (A 5) — lτ-μβ (A 22).

Слова с разными «префиксами» и без них:σ-αν-μβ (A 31) — αν-μβ (A 6), iq-αν (B 24), ср. iq-hlζ (B 15) — αν (A 2), τ-ρσζ (A 8) — ρσζ-μβ (A 24), μ-bg (A 7) — l-bg (A 23) — bg-μβ (A 10, 13, 16), μ-ηy-c (A 26) — l-ηy-c (B 29) — ηy-e (A 29, Β 11), ηy-η (B 7), μ-υω-i (B 26) — l-υω-we (B 18), μ-rω (A 30) — а-rω-η (Β 21), ω-σψ-η (B 6) — u-σψ-π (B 25).

Типичные концы слов:

‑e: je-e (A 28), ηy-e (A 29, B 11), νθ-e (B 12), αι-e (B 16), aψj-e (B 2), θηm-e (B 13), lυωω-e (B 18). Всего — 8.

‑μβ: αν-μβ (A 6), bg-μβ (A 10, 13, 16), pψh-μβ (A 20), lτs-μβ (A 22), ρσζ-μβ (A 24), irδ-μβ (A 27), σ-αν-μβ (A 31), ηrχ-μβ (B 30), ψnlcc-μβ (A 3, 15), cσhξc-μβ (A 9). Всего — 13.

‑β: αcι-β (B 14), rmb-β (B 20), εψn-β (B 28), ηψlζ-β (B 3), σψκac-β (A 12, 18). Всего — 6.

‑c: θx-c (A 25), μ-ηy-c (Α 26), аψj-c (В 9), αра-с (В 19), l-ηу-с (В 29). Всего — 5.

‑η: ηy-η (B 7), lσ-η (B 8), ω-σψ-η (B 6), а-rω-η (B 21). Всего — 4.

‑χ: ca-χ (B 27), atn-χ (B 22), θηme-χ (B 5, 10). Всего — 4.

В приведенных примерах специально пока нигде не говорится о префиксах, суффиксах, корнях и окончаниях. Кажущийся «префикс» может на деле оказаться, например, элементом словосложения (ср. др.-греч. Ἐπι-κράτης, но Σω-κράτης). Конечный слог слова может быть окончанием, частью окончания, суффиксом и т. д. В настоящей работе не затрагивается вопрос о косой черте («вираме»), стоящей под некоторыми крайними слева знаками, поскольку функции, выполняемые этим знаком, до сих пор остаются неясными.

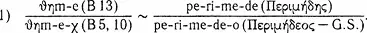

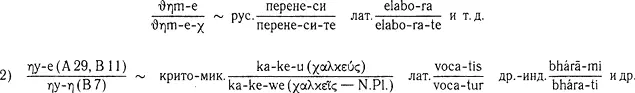

Примеры, в которых формальные элементы явно тяготеют к концу слова, проявляют целый ряд особенностей, типичных для языков флективного строя. Вот некоторые сопоставления с языком крито-микенской письменности, подтверждающие данный тезис:

Разумеется, приведенная аналогия совсем не требует признания за словами ФД форм именительного и родительного падежа единственного числа. Речь здесь идет лишь об общих признаках языков флективного строя. Данный пример можно было бы сравнить с фактами многих индоевропейских языков — и не только из области именной флексии. Те же два слова ФД можно сопоставить также с иными морфологическими рядом:

Как было показано выше, наиболее распространенными «окончаниями» в тексте ФД являются следующие: ‑μβ (13 случаев), ‑e (8), ‑β (6), ‑c (5), ‑η (4) и ‑χ (4). «Окончания» наиболее отчетливо вычленяются на основании сопоставлений типа: θηme (B 13) — θηme-χ (B 5, 10), ηy (B 1) — ηy-e (A 29, B 11) — ηy-η (B 7).

Правильность выделенных «окончаний» подтверждается фактами «падежного управления» и «согласования». Устанавливаются эти факты следующим образом. В тексте ФД 6 раз встречаются самые короткие двусложные слова (одно из них повторяется дважды). Можно высказать предварительное предположение, что перед нами служебные слова типа предлогов. В пяти случаях из шести мы встречаем после этих слов одинаковые «окончания»:

1) αν φnlcc μβ(A 2—3), 2) αd σψκa cβbg μβ(A 11—13), 3) ψi φnlcc μβbg μβ(A 14—16), 4) αd σψκa cβ(A 17—18), 5) λq pψh μβ(A 19—20).

В двух случаях (2 и 3) мы сталкиваемся с фактами «согласования», причем сравнение примеров 1 и 3, 2 и 4 показывает, что «прилагательное» в тексте ФД ставится после «существительного».

Единственный случай, когда после двусложного слова мы сталкиваемся с «окончанием», отличным от ‑μβ (‑cβ), представляет собой B 1—2: ηy aψje. Но слово ηy, по-видимому, не является предлогом , что видно из его сравнения с ηy-η (B 7) и ηy-e (A 29 = B 11). Кстати, едва ли перед нами и глагол, ибо 1) трудно предположить, чтобы один глагол в трех разных личных формах встретился на отрезке в 11 слов; 2) глагол в разных лицах обычно управляет одним падежом, а здесь у слов, следующих за «глаголом», всюду разные «окончания»; 3) форма без «флексии» (ηy) стоит в самом начале текста стороны B — в позиции, где имя, скорее всего, может стоять в именительном падеже, а в середине надписи мы имеем формы с «флексией» («косвенные падежи»); 4) эти «косвенные падежи» окружены «согласованными» словами — с тем же «окончанием»: ωσψ-η ηy-η lσ-η (B 6—8), ηy-e νθ-e θηm-e (11—13).

Последний пример также подтверждает предположение о том, что определение имеет тенденцию стоять после определяемого слова (или по обе его стороны).

Нужно отметить также вероятное наличие двух «омонимов» αν в тексте ФД. В случае A 2—3 (αν φnlccμβ) αν выступает в качестве «предлога», а в A 6 обладает именной падежной «флексией»: αν-μβ. Впрочем, эти слова могут быть и генетически родственными, ср., например, арх. лат. poste и posterius.

Таким образом, все пять «предлогов» ФД управляют одним и тем же «падежом». Тот же самый «падеж» встречается в двух местах, где можно предполагать «глагольное управление»: μ-ηy-c irδ-μβ (A 26—27) и l-ηy-c ηrχ-μβ.

Очень похоже, что перед нами — отыменной «глагол» (ср. «имя» ηy) с двумя разными «префиксами», управляющий одним и тем же «падежом» (типа лат. re-curā-vi — pe(r)-curā-vi + accusativus или рус. за-еда-ли — по-еда-ли + винительный падеж). Следовательно, два «глагола» и все «предлоги» ФД управляют одним и тем же «падежом». Ситуация вполне обычная для индоевропейских языков. Например, в латинском языке все переходные глаголы (а их явное большинство) и бо́льшая часть предлогов управляет одним падежом — аккузативом (ср. лат. lupus apud↷rivum agnum↶vidit).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: