Ю. Лебедев. - История русской литературы XIX века. В трех частях. Часть 1 1800-1830-е годы

- Название:История русской литературы XIX века. В трех частях. Часть 1 1800-1830-е годы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:5-09-012211-3(1), ISBN 5-09-015045-1(общ.)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ю. Лебедев. - История русской литературы XIX века. В трех частях. Часть 1 1800-1830-е годы краткое содержание

Рекомендовано УМО по специальностям педагогического образования в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 032900 (050301) – «русский язык и литература». В учебнике даются современные подходы в освещении основных этапов историко-литературного процесса.

В соответствии с новыми данными филологической науки пересматривается традиционная периодизация историко-литературного развития, расширяется и уточняется представление о ренессансной природе русского реализма.

История русской литературы XIX века. В трех частях. Часть 1 1800-1830-е годы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Отсюда же возникает и ощущение нерукотворности созданной Пушкиным картины русской жизни, так вольно и широко раскрывшейся в просторных рамках его «свободного» романа. Как будто это и не Пушкин, а кто-то стоящий над ним, над всеми героями его романа открыл на мгновение взаимосвязь всего со всем и обнажил организующую эту взаимосвязь систему ценностей.

Этот свободный роман течет одновременно с потоком жизни Пушкина естественно и органично. Не ощущается никаких скачков, не видно никаких трудов скрепления, связывания романа, создавшегося ведь не сразу, а неоднократными к нему подступами, растянувшимися на семь лет.

Энциклопедизм пушкинского романа связан еще и с особой поэтической природой художественных образов его. Не случайно Пушкин говорил о «дьявольской» разнице между романом в прозе и романом, написанным стихами. Разница в том, что поэзия – это искусство синтеза, обобщения: она, в отличие от аналитического начала в прозе, схватывает жизнь в очень кратких, но предельно емких художественных образах-формулах. «Стихи „Онегина “, – замечает Н. Н. Скатов, – это национальный опыт социально-бытовой, нравственно-эстетической и интеллектуальной жизни, уже заключенной в формулы, которые и станут в этой жизни постоянными. В таком качестве весь роман есть идеальная формула русской жизни. И естественно, что он дал формулу русского героя и русской героини».

Онегинская строфа.

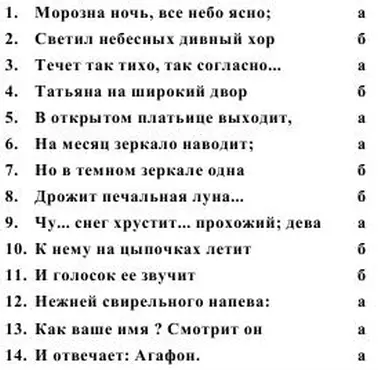

Огромную роль здесь сыграла найденная Пушкиным душа, первоэлемент органического и живого мира этого романа, – «онегинская строфа». С чисто технической, стиховедческой организации это четырнадцать стихов ямба с канонической, обязательной системой рифмовки: три четверостишия с перекрестными, парными и опоясывающими рифмами соответственно и заключительное двустишие – финал (кода), в котором обычно содержится острый, запоминающийся афоризм:

Строфа – это органическая клетка, несущая в себе по законам живого целого «генетический код», в соответствии с которым формируется весь организм в его индивидуальном своеобразии. Строфа может восприниматься и как отдельное стихотворение, но такое, в котором сокрыто целое, обладающее способностью дальнейшего развертывания и роста. «Колоссальное здание, составленное из тысяч стихотворных строк, легко и воздушно, – пишет Н. Н. Скатов. – Строфа давала возможность где угодно останавливаться и как угодно строить и достраивать здание. Она-то и позволила максимально полно, но без перегрузок вмещать полное и разнообразное „содержание“, и в то же время это была форма, все время толкавшая к „содержанию“, требовавшая „содержания“, не могущая остаться незаполненной. Строфы, членя роман, создают впечатление постоянного обновления в самой повторяемости, совершенно раскованного течения стихов». Благодаря такому строфическому членению и образуется, говоря словами А. А. Ахматовой, «„Онегина“ воздушная громада».

Реализм романа. Индивидуальное и типическое в характере Евгения Онегина.

Характер Онегина в первой части романа раскрывается в сложном диалогическом отношении между героем и автором. Пушкин и входит в образ жизни Онегина, и поднимается над ним в другое, более широкое измерение бытия. Диалог этот обусловлен не только различиями в характерах Онегина и автора, но и временной дистанцией между ними. Время героя и время автора не совпадают. Образ жизни, который ведет Онегин, хорошо знаком автору, но остался для него далеко позади, в прошлом. В настоящее время автор уже переболел многими «онегинскими» недугами и успел исцелиться от них, подняться к новому пониманию смысла жизни.

Вся первая глава в ее повествовательной части, касающейся Евгения Онегина, посвящена не характеристике внутреннего мира героя, а детальному описанию образа жизни, типичного для всей светской молодежи 1810-х годов. Пушкин, лишая Онегина голоса, начинает рассказ о нем с истории воспитания героя. Оказывается, что с детских лет его окружали нерусские люди. Вместо няни за ним ходила француженка Madame, потом ее сменил Monsieur, который «учил его всему шутя». Пушкин знал существо этих «шуток» и понимал, что скрывалось за формулой «не докучал моралью строгой». Вспомним пушкинскую характеристику французского XVIII века, гордого века европейского Просвещения, «разрушительным гением» которого был Вольтер. И хотя русские мальчики «учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь», основы просветительской философии на бытовом уровне усваивались ими легко.

В центре этой философии, сокрушившей «господствующую религию – вечный источник поэзии всех народов», оказался предоставленный самому себе «естественный человек». Целью его существования была свобода, заключавшаяся в удовлетворении «естественных потребностей». Провозглашалось полное и «святое» право каждого наслаждаться этим удовлетворением. А для смягчения «войны всех против всех» заключался «общественный договор» – узаконенная сделка между «самоценными» индивидами. На уровне национальном – это добровольно принятое бремя государственных «повинностей». На уровне социальном – мораль, кодекс правил человеческого общежития. В сравнении с совестью, идущей из глубины верующего сердца, мораль напоминала взаимную сделку – договор. В отличие от совести она не одухотворяла человека, но требовала от него механического исполнения внешних правил поведения, окружала его «естественные потребности» сетью «разумных» ограничений.

Возник неведомый «патриархальному» человеку конфликт между «чувством» и «долгом», в котором мораль оказалась враждебной чувству силой. Общение между людьми, не согретое теплом сердечности и совестливости, стало формальным и подчинялось только правилам внешнего этикета. Именно так, бездушно и небескорыстно, «ухаживает» Онегин за умирающим дядюшкой, не докучая себе «моралью строгой»: во имя «свободы» не обременяй себя ничем: ни трудом образования, ни тяжестью сострадания к ближнему. Касайся до всего слегка! Вместо «учености» светский круг удовлетворится лишь внешней ее видимостью – «ученым видом знатока». Чтобы блистать в нем историческими познаниями, не нужно рыться «в хронологической пыли бытописания земли» – достаточно иметь в запасе несколько эффектных исторических анекдотов. Выучи по-латыни набор эпиграфов из учебника для новичков – и ты прослывешь ученым человеком. Характеризуя познания Онегина, Пушкин идет по пути внешних перечислений, которые прерывает откровенной иронией:

Всего, что знал еще Евгений,

Пересказать мне недосуг…

Интервал:

Закладка: