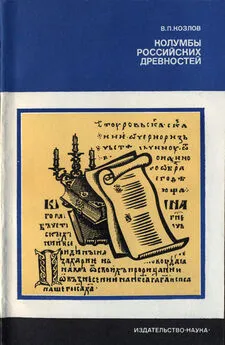

В. Козлов - Колумбы российских древностей

- Название:Колумбы российских древностей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Академия наук СССР Издательство «Наука»

- Год:1981

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Козлов - Колумбы российских древностей краткое содержание

В книге рассказывается о том, как в первой четверти XIX в. известному государственному деятелю Н. П. Румянцеву удалось объединить вокруг себя блестящую плеяду ученых, задавшихся целью собирать и публиковать документальные памятники русской истории. Широко привлекая архивные материалы, автор показывает организацию деятельности Румянцевского кружка, подробно освещает принципы изысканий и подбора материалов по истории государства, литературы и культуры средневековой России.

Ответственный редактор доктор исторических наук В. И. Буганов

!!! Стили. Выделение разрядкой и размером шрифта.

Колумбы российских древностей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Кружок готовил и публикацию кодексов феодального права Великого княжества Литовского — Литовские статуты 1529, 1566, 1588 гг. Их издание, порученное Даниловичу, предполагалось осуществить на языках оригиналов выбранных основных списков с параллельным переводом на русский язык и с обширными историческими примечаниями. К 1823 г. Данилович имел сведения о пяти списках первого, двадцати двух — второго и одном — третьего Литовских статутов. С помощью максимального сбора списков он надеялся «собрать занимательнейшие разности», т. е. варианты, и «восстановить» первоначальные тексты [149] Данилович И. Библиографические сведения об известных доныне экземплярах Статута Литовского. — Соревнователь просвещения и благотворения, 1823, № 6, с. 313–314.

. Однако работа, требовавшая огромного труда и немалых средств хотя бы только на копирование списков, не была завершена. Дело ограничилось копированием одного из списков Статутов в Публичной библиотеке и переговорами с бароном Г. А. Розенкампфом о получении списков, имевшихся у него.

В 1817 г. Анастасевич обнаружил в Новгородской Софийской библиотеке славяно-русский список первого дошедшего до нас памятника законодательства Великого княжества Литовского, действовавшего до издания первого Литовского статута — Судебник Казимира 1468 г., и предложил Румянцеву издать его. Спустя год в собрание кружка поступил еще один славяно-русский список этого памятника. Подготовка публикации на языке оригинала и в переводе на латинский была поручена Даниловичу.

В Новгородской Софийской библиотеке была подготовлена копия Судебника, которую после просмотра Болховитиновым и Востоковым сверили и поправили с подлинником и затем переписали набело. Данилович еще раз переписал ее латинскими буквами и передал Лобойко, к которому, в свою очередь, Григорович переслал копию Судебника по рукописи собрания кружка.

Таким образом, работа над изданием перешла к Лобойко, в результате чего изменился и ее первоначальный план. Публикация, осуществленная уже после смерти Румянцева Л. Рогальским, содержала русский текст списка Новгородской Софийской библиотеки и его польский перевод. Варианты приведены по копии Григоровича с рукописи собрания Румянцева [150] Statut Kazimierza Jagełłończyka pomnik najdawniejszych uchwał Litewskich z XV wieku wynaleziony i drukiem ogłoszony, staraniem Ignacego Daniłowica, professora w Cesarskim Uniwersytecie Charkowskim. Wilnie, 1826.

. Текст памятника был издан впервые, но оказался искаженным в результате как его многократных переписок, так и вследствие того, что Рогальский произвольно и без оговорок исправлял основной список (Новгородской Софийской библиотеки) по копии собрания Румянцева [151] Старостина И. П. Из истории разыскания списков Судебника Казимира 1469 г. — В кн.: Древние государства на территории СССР: Материалы и исследования, 1975. М., 1976, с, 183–184.

.

К началу XIX в. в России было опубликовано всего несколько древнерусских путешествий (митрополита Пимена, С. Толбузина, Трифона Коробейникова и других). Путешествия древних россиян, богатые историческими свидетельствами о посещенных ими странах, в глазах сотрудников Румянцева являлись важным историческим доказательством приоритета России в ряде географических открытий, свидетельством ее давних дипломатических и культурных связей с другими странами. Их издание, задуманное членами кружка, должно было состоять из двух-трех частей. Разработка его плана была поручена Малиновскому, а непосредственное осуществление возлагалось на Строева.

Малиновский предложил включить в будущую публикацию 36 путешествий (в процессе подготовки их число увеличилось по крайней мере до 40), в том числе и «дипломатические статьи» — отрывки из посольских книг Московского архива Коллегии иностранных дел. Каждое такое путешествие должно было сопровождаться «кратким известием о цели онаго, о времени и лицах путешественников», а первая часть содержать еще и «характеристическое обозрение всех сих путешествий с означением духа тех времен, сделанных наблюдений, достоверности и пользы оных тогда и ныне» [152] Переписка Н. П. Румянцева, с. 153–154: ЦГАДА, ф. 17, д. 62 доп., ч. 1, л. 383; ГБЛ, ф. 255, карт. 15, д. 25, л. 17.

.

О научном уровне предполагавшегося издания свидетельствует то, что члены кружка намеревались выявить максимальное количество списков каждого памятника для использования их в качестве вариантов. Так, путешествие Даниила Паломника, первый дошедший до нас памятник русского паломничества XII в., намечалось опубликовать по трем спискам с использованием еще и сводного списка, подготовленного Болховитиновым; путешествие митрополита Пимена — опубликовать с привлечением ранее изданного списка, «Хождение» митрополита Исидора на Флорентийский собор 1437 г. — по двум спискам, «Повесть» Симеона Суздальского 1437 г. — по трем, «Хожение» Афанасия Никитина — по двум и т. д. К сожалению, подготовка широко задуманного издания в связи с уходом из Комиссии печатания государственных грамот и договоров Строева ограничилась сбором и копированием списков памятников.

Нетрудно заметить, что сотрудники Румянцева первоочередное внимание обращали на издание традиционно использовавшихся с XVIII в. в исторических исследованиях письменных источников. Для источниковедения того времени было вообще характерно решительное предпочтение источников официального происхождения, имевших в древности определенное юридическое значение и касающихся «дела государственного» (акты, законы, материалы посольств и т. д.), перед другими видами письменных документов. Исключение составляли летописи. Но и в них видели труды беспристрастных монахов, искаженных лишь позднейшими переписчиками. Вспомним пушкинского Пимена, который, «добру и злу внимая равнодушно», описывал современные ему происшествия. В таких источниках исследователи видели определенную гарантию достоверности извлекавшихся из них исторических фактов, располагавшихся затем по заранее составленной схеме. Комплекс литературных, публицистических, фольклорных памятников в лучшем случае привлекал внимание своими художественными, стилистическими особенностями, выразительностью языка или древностью.

Однако уже издание в 1800 г. «Слова о полку Игореве», осуществленное Мусиным-Пушкиным и другими учеными, представило в распоряжение исследователей памятник, в котором исторические события были изложены в высокохудожественной поэтической форме. Традиционный круг исторических источников оказался разорванным — отныне каждый исследователь, писавший о древнерусской истории, не мог пройти мимо «Слова о полку Игореве». На литературные, публицистические памятники в начале XIX в. обратил пристальное внимание уже Карамзин. В своей «Истории», например, при описании событий конца XVI — начала XVII в. он широко использовал древнерусские повести и сказания, пытаясь выделить в них реальные исторические факты и охотно цитируя из них наиболее яркие места.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Юлия Федотова - Колумбы иных миров [HL]](/books/389105/yuliya-fedotova-kolumby-inyh-mirov-hl.webp)

![Гаррет Патмен Сервисс - Колумбы космоса [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1145744/garret-patmen-serviss-kolumby-kosmosa-litres-s-op.webp)