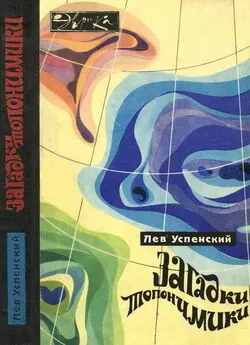

Лев Успенский - Загадки топонимики

- Название:Загадки топонимики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1969

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Успенский - Загадки топонимики краткое содержание

«Загадки топонимики» — книга о происхождении географических названий. Вы с интересом прочтете о сложнейших превращениях топонимов разных стран, имеющих столетнюю и даже тысячелетнюю историю, узнаете, что означают названия городов, рек, селений, познаете тайны языка и разгадаете многие его загадки.

Географическое имя, говорит писатель, — это «надпись на могильной плите, полуистершийся священный иероглиф — драгоценная памятка прошлого», это «экспонат великого музея топонимики».

Загадки топонимики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Очень смутно все то, что языковеды могут сказать по поводу славного КИТЕЖА-ГРАДА, утонувшего в водах глухого озера в Горьковской области, чтобы избежать Батыева полона и разорения. Имя баснословного города иногда передается как КИДИШ, что дает этимологам повод связывать его с финским «кидес» — глубокая пещера. Но уверенности в законности такого сопоставления пока что ни у кого нет. Надо искать более убедительных этимологий. Может быть, найти их падет как раз на вашу долю, мои читатели…

Встречаются в устном (теперь уже, правда, давно записанном) народном творчестве и, так сказать, «полутопонимы». Тот, кто знает русские былины, помнит неоднократное упоминание в них КРЕСТА ЛЕВАНИДОВА. Богатыри проезжают мимо него, назначают у него свои встречи. Это одновременно как бы некий памятник прошлого, но и название места. По просторам нашей страны в свое время было разбросано немало крестов, либо просто установленных на холмах и росстанях, либо высеченных на огромных валунах. Один такой крест сохранился доныне на выступающем из воды камне на Западной Двине ниже Витебска. Его, как и многие другие, оставил нам полоцкий князь Борис в качестве путеуказующего знака у опасного для плавателей места. Известен крест у впадения Верхней Волги в Стреж-озеро. На нем написано: «6641 года месяца июля 11 дня почах рыти реку сию яз, Иванко Павловиц и крест сь поставих». 6641 год по нашему счету — год тысяча сто тридцать третий.

Подумайте только: «Слово о полку Игореве» будет создано лишь пятьдесят четыре года спустя. Сам Игорь двинется «почерпнуть шеломом Дону» через пятьдесят два года… Какая бесконечная даль! Но в этой дали уже Иванко Павлович утвердил свой памятник на берегу великой реки в глухой лесной чаще, возле мало кому в мире ведомого озера!.. И он достоял до нас.

Не удивительно, если историк Н. Воронин пишет: «Запечатленный в народном эпосе Леванидов крест на Пучай-реке отражает привычный образ путевого креста на «пучинах» у порогов и перекатов».

Мы знаем теперь об ИГНАЧ-КРЕСТЕ на Селигерском водном пути. Знаем о БОРИСОВОМ КАМНЕ с крестом на Двине. Почему бы не быть где-нибудь когда-то и Леванидову Кресту? Такое же имя, как все остальные.

Однако опытные исследователи заподозрили тут наличие и второй возможности. Не исключено, что крест назван «Леванидовым» не потому, что его сооружал какой-то Леонид. В греческих церковных памятниках нередко определением «либанитес», то есть изготовленный из ливанского кедра, сопровождается описание «креста господня», того, на котором, по преданию, был распят Иисус Христос. Очень может быть, что «честной крест Леванидов», который видели на своих путях наши богатыри, был отражением в уме слагателей былин образа мифического креста и его греческого эпитета.

Для нас сейчас это не составляет разницы: несомненно, каждый такой крест служил в свое время важнейшим опознавательным признаком места. И Игнач-Крест и Борисов Камень, безусловно, могли превратиться в топоним. Мог быть таким топонимом и «Леванидов крест». Пусть не реальным, вымышленным. Мы ведь как раз такие сейчас и рассматриваем. На этом примере особенно ясно видим, что любой топоним, подлинно существующий или только творчески воссозданный, строится всегда на один лад, в одной общей манере и системе. Это-то как раз и делает вымышленное столь же живым, как и реально сущее…

Как антитезу к Смугре-реке, связанной с радостными воспоминаниями об одержанной великой победе (неважно, какой именно: все победы Родины радуют народную память), надо назвать другой сказочный поток — САФАТ-РЕКУ.

На Сафат-реке свершилось событие трагическое и печальное: на ней пришел конец русским богатырям. В результате несчастной битвы с подавляющими силами «поганых» врагов они окаменели на поле сражения.

Но исследователи не без основания видят в затейливом, не по-русски звучащем имени мрачной реки отголосок совсем инородных славянскому миру, занесенных к нам с христианством библейских мифов. В Ветхом завете неоднократно упоминается ДОЛИНА ИОСАФАТОВА, в которой когда-либо бог Иегова созовет народы на свой верховный суд. Своего рода «Долина Смерти». Из этой самой Иосафатовой долины, вероятно, и «вытекла» траурная Сафат-река нашего народного творчества.

Я не имею никакого намерения перечислять здесь все без исключения фантастические топонимы русских сказок, преданий, легенд. Да это и невозможно.

Я мог бы, разумеется, коснуться «отчества» реки ДНЕПР: в устном народном творчестве он — СЛАВУТИЧ, то есть «сын славы».

Я мог бы, вслед за А. Веселовским, поразмышлять над именем былинной СОРОГИ-РЕКИ, возможно представляющий собою какую-то вольную вариацию на древний топоним СУРОЖ — торговый город в Крыму. В то же время я призадумался бы над возможной связью этого гидронима с северным названием рыбы «сороги», которую Даль приравнивает к плотве, а Фасмер относит к ельцам. Этимологи выводят ее имя из финского «сэрки» — плотва, красноперка, но видят в таком производстве существенные трудности: из «сэрки» по законам языка должна бы в русском получиться «серега», а не «сорога»… И все-таки то, что рыба, которую так зовут, водится в реках нашего Севера, именно там, где сказывались и веками хранились древние «старины» — былины, делает связь между рыбкой и именем реки, как мне представляется, довольно вероятной.

Можно было бы вспомнить топоним ЗЕМЛЯ ТРОЯНЯ, полусказочный, полупредысторический. По-видимому, он связан с именем римского императора Траяна, утвердившего власть Рима на берегах Дуная и Прута, в непосредственном соседстве с землями наших предков, и преобразившегося в их памяти в какое-то грозное языческое полубожество.

Встала обида в силах Дажьбожа внука,

Вступила девою на землю Трояню…

Так щемяще-образно и в то же время так смутно говорит «Слово о полку Игореве»… Где именно была расположена Трояня земля? Почему она называлась так, кем была названа? Мы можем только гадать…

Ну и наконец, пришло мне на память милое имя былинной речки СМОРОДИНКИ. Казалось бы, проще простого. По берегам стольких глухих северных речушек кустятся заросли неприхотливой дикой смородины, так душисты они летним днем, так приятно было древним людям вдруг наткнуться в чаще на сочные кисти черных ягод, что как будто все ясно. Смородинка значит — река, текущая в зарослях смородины…

Да, но что вы скажете, если я напомню вам, что у нас на Севере существует не одна, а много рек с именами СМЕРДА, СМЕРДЕЛЬ и им близкими?

«Смерда», «смрад» и «смородина» — слова одного корня. Наши прапращуры были не так взыскательны к запахам, как мы: может быть, чуяли они их лучше, но наши вкусы и наше распределение запахов на приятные и неприятные были им, вероятно, чужды. Смородина-ягода названа так за свой крепкий, но, несомненно, приятный аромат. «Смердами» звали крестьян, — вероятно, высказывая презрение к вечно копошащимся в земле, возящимся с навозом, рабам и женщинам, на которых главным образом лежали тяготы земледелия, — белорукие, ухоженные дружинники и гридничьи отроки князей. Слово означало «пахучие», но тут оно подразумевало совсем не аромат. А там, где слова этого корня становились топонимами, они могли означать просто «пахучая», без всякой, положительной или отрицательной, оценки запаха. Мало ли существует рек, раздвинув прибрежные кусты возле которых, вы вдыхаете внезапно сильный запах! Иногда приятный, диких трав, мяты, хмеля, валерьяны. В других случаях — кружащий голову от какого-нибудь болиголова или багульника. Порою — ржавый запах торфа и железистой воды…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: