Ольга Кондратьева - Концептуальные исследования. Введение

- Название:Концептуальные исследования. Введение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-1058-6, 978-5-02-037418-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Кондратьева - Концептуальные исследования. Введение краткое содержание

Учебное пособие разработано по курсу «Спецсеминар» и спецкурсам «Когнитивная лингвистика», «лингвокультурология», «Концептуальные исследования». В теоретической части рассматриваются проблемы концептуальных исследований в современной лингвистике. Кроме того, издание содержит вопросы для самопроверки, темы сообщений и рефератов, списки литературы.

Для студентов филологических факультетов вузов, обучающихся по специальности 031001 и 031000.68 – «Филология», магистрантов, аспирантов, преподавателей.

Концептуальные исследования. Введение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Схема 16

Внутренний мир может быть представлен пространственной вертикалью – оппозицией 'верх-низ' (высокая идея; низкие мысли) – и горизонталью – например, оппозицией 'близко-далеко' (быть далёким от мысли; – Милостивые государе, я далёк от мыслибуффонить перед таким почтенным собранием и отнимать у вас драгоценное время… Куприн. Обида) и характеристиками 'внутреннего пространства' (быть в разуме / в уме / в мыслях).

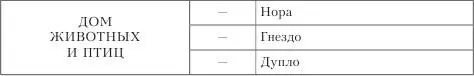

Признаки строения реализуются через характеристики дома животных, насекомых и птиц, признаками строения, возведенного руками человека (дома жилого, надворных построек и нежилых помещений). Явления внутреннего мира описываются посредством признаков 'строения' (строение ума; укрепа думам устар.), 'дома' (в своём ли уме устар.; Своим умком – своим домком; выжить из ума; не в разуме маленько кто разг.; быть в своем рассудке), 'святилища / храма' (молиться в уме), 'крепости / твердыни' (крепость ума; незыблемость ума), 'моста' (шаткий ум), 'колодца' (глубокая мысль; глубокий ум; черпать из ума).

Схема 17

Ментальные концепты могут быть актуализированы через признаки дома зверей и птиц – 'гнезда', 'норы', 'дупла' (угнездиться в уме; влезть в мысли к кому; вползать в ум; втиснуться в разум; мысль из головы вылетела).

Схема 18

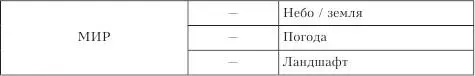

Концептуальные структуры могут быть описаны посредством категориальных признаков пространства. Концептуальные метафоры, относящиеся к пространственным, чрезвычайно разнообразны. Они позволяют описывать проявления ума через признаки вместилища (быть в мыслях / уме), хранилища (хранить / сохранять в уме; держать в думках кого прост.), тайника (таить в уме / мыслях), контейнера (заронить в ум / разум мысль).

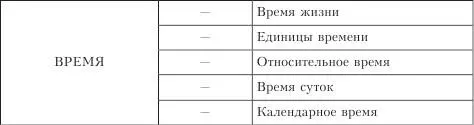

Ментальные концепты объективируются при помощи признаков времени (вечные мысли / идеи).

Схема 19

Темпоральный код, который используется для описания концептов внутреннего мира, можно объединить в несколько групп. Первую группу формируют признаки времени жизни (вечные думы), вторую – признаки единиц времени (мгновенная мысль; минутное размышление; дни / месяцы / годы умственной работы; И, не тронув автомата даже, прочёл тот мысльэту секундную,смертной пеленой зашлись глаза, заходил кадык… Кондратьев. Сашка), третью – признаки относительного времени (минувшие / прошлые / новые мысли; сиюминутные мысли), четвёртую – признаки времени суток (на уме светло / темно; заря ума / мысли; сумрачные мысли), пятую – календарное время (весенние / осенние думы) и т. д.

Схема 20

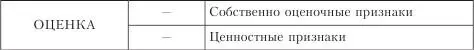

Духовный код культуры проявляет систему ценностей народа, этические нормы, оценку (хорошая / плохая мысль; правильная / неправильная мысль; полезные / вредные мысли). Ценностные признаки выражают понятие значимости ментальных проявлений (оценить ум по достоинству; ценить чей ум / чью идею; дать высокую оценку мысли / идеи кого; недооценить / переоценить чью мысль / идею). Эти признаки репрезентируются посредством разных типов признаков – собственно оценки (оценить чей ум / чьи мысли / идеи) и признаков эквивалентов стоимости – денег и драгоценностей (драгоценный ум; ценные мысли / идеи; обесценить чьи мысли / идеи; золотая мысль; грани ума).

Духовный код культуры прослеживается в группе эстетических признаков: изящество (изящество мысли), красота (красота ума; красивая мысль), гармония (гармония ума), тонкость (тонкость мыслей; В заключение его царское величество дипломатично выразило весьма тонкую мысль… Булгаков. Багровый остров). Этот код дополняется признаками украшений (жемчужина мысли; огранить чью мысль; блеск ума).

Схема 21

Указанные признаки могут использоваться для описания не только концептов внутреннего мира, но и мира внешнего. Так, человек, тело и различные соматические явления предстают в языке через такие же концептуальные метафоры (вещественный код — кристально-чистый / стальной / железный человек; пищевой код — поедом ест кто кого; пережевывать прост. «повторять одно и то же»; растительный код: плод «ребёнок внутри утробы», стихийный код: не человек, а огонь / вихрь / ураган; толпа затопила помещение / растекалась по площади; зооморфный код: лететь на свидание; супруги «те, кто идёт по дороге жизни в одной упряжке»; крыльями взметнулись руки; крылья носа; предметный код: кукловод; манипулировать людьми и т. д.).

Концепт – это способный быть означенным в языке образ, представление о мире или его фрагменте. Создание тех или иных образов и представлений имеет свои законы. Соотнесение различных явлений создаёт ассоциативные ряды, которые группируются и конструируют концепт. Концептуальная структура представляет собой развитие человеческого опыта по разным путям освоения мира:

1) дуальность мышления представлена в виде нескольких антиномий:

а) «живое – неживое», где к «живому» в русской языковой картине мира относятся растения, животные, человек, Бог; к неживому относятся стихии, вещества, продукты, предметы;

б) «человеческое – нечеловеческое»;

в) «природное (натуральное) – созданное (Богом / человеком)»;

г) «ценное – неценное»;

д) «контролируемое – неконтролируемое»;

е) «внутреннее – внешнее»;

2) системное познание мира, где каждый элемент системы обозначает определенный участок человеческого опыта, осознанный и сохраненный в виде устойчивых компонентов сознания, которые, закрепляясь за соответствующими языковыми знаками, переносят эту часть опыта в другие области познаваемого;

3) консервативность структур знания, сохранивших архаичные классификации мира в виде устойчивых выражений, буквальное значение которых не осознаваемо современными носителями языка (например, тело человека — прах от праха (библейская метафора) – есть почва для посева доброго и дурного; метонимически концепты телесных составляющих переносят этот признак в свои структуры: посеять мысль в уме; заронить зерно мысли в сознание / ум).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: