Леонид Крупчанов - Теория литературы

- Название:Теория литературы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2012

- Город:М.:

- ISBN:978-5-9765-1315-0,978-5-02-037729-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Крупчанов - Теория литературы краткое содержание

Содержание учебника определяется спецификой предмета – художественной литературы – как особого вида творческой деятельности. В учебнике дается толкование основных литературоведческих категорий и понятий, раскрываются вопросы нравственного, общественного значения литературы, ее специфики и эстетических свойств, приводятся материалы новейших достижений отечественных и зарубежных ученых, рассматриваются способы системного анализа литературного произведения на основе диалектического соотношения категорий формы и содержания.

Для студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарных вузов.

Теория литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мужские персонажи также сосредоточены вокруг Печорина, чтобы оттенить те или иные черты его характера. Пустой, поверхностный и лживый Грушницкий оттеняет ум и глубину характера Печорина. Максим Максимыч, с его народной простотой и добротой, оттеняет сложность воспитанного в дворянской культуре офицера Печорина. Доктор Вернер по типу близкий к Печорину человек: он столь же умен и глубок, не лишен скепсиса. Функция образа Вернера в романе – показ масштаба рискованности и скептицизма в характере Печорина. В отличие от Вернера, Печорин не только не боится смерти, но просто играет с нею. «Может быть, мне хочется умереть», – говорит он Вернеру, убеждающему Печорина раскрыть коварный замысел Грушницкого и его друзей – попросту убить его.

На скептическую реплику Вернера о том, что ему известно, что «в одно прекрасное утро» он умрет, Печорин отвечает, что убежден в том, что «в один прескверный вечер он имел несчастье родиться».

Композиционный план романа также подчинен задаче глубокой разработки характера главного героя.

Б. Приемы анализа композиции произведения:

1) членение частей (глав);

2) их расположение (последовательность);

3) пропорции частей, сцен в отношении к идее;

4) группировка персонажей (главные, второстепенные);

5) композиционная роль сюжетных линий (пересекающиеся, параллельные, связь с идеей);

6) соотнесенность частей и персонажей;

7) идейный вес ситуаций и авторских текстов.

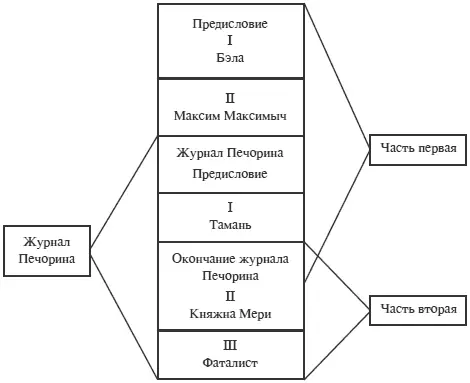

Композиция в смысле плана первого в русской литературе психологического романа, лермонтовского «Героя нашего времени», начиная с его членения, довольно сложна: она обеспечивает реализацию замысла автора – изобразить тип современника, «указать» русскому дворянскому обществу на его болезни. Задача Лермонтова осложняется тем, что он старается отыскать и показать причины возникновения и формирования в характере представителя российского светского общества черт доходящего до бесчеловечности равнодушия к добру и злу, жизни и смерти, любви и ненависти. Автору в основном удается решить задачу, проведя своего героя через сложную цепь жизненных событий.

В романе две части, которым соответствуют два предисловия, но три рассказчика-повествователя. В первой части две главы, во второй – три. Казалось бы, функция первой части – взгляд на Печорина со стороны, а второй – самоанализ героя через его журнал. Но углубление взгляда автора на характер Печорина организовано не совсем на таких элементарных композиционных принципах, а сложнее.

Первое предисловие – вступление является общим для романа.

Композиция романа «Герой нашего времени».

Вторая часть романа не тождественна «Журналу Печорина»: из нее исключены «Предисловие» и глава «Тамань». Вторая часть включает главы из журнала: вторую – «Княжна Мери» и третью – «Фаталист». При этом глава «Княжна Мери» предваряется замечанием «Окончание журнала Печорина», несмотря на то что журнал завершается главой «Фаталист».

Дело в том, что в романе при трех рассказчиках два журнала. Повествователи: 1. Рассказчик от имени автора (два «Предисловия», частично «Бэла» – первая глава первой части – и в определенной степени вторая глава первой части – «Максим Максимыч», где происходит единственная встреча автора-повествователя со своим героем). Здесь – не углубление, а скорее расширение сведений о Печорине. Широко представлена полуневежественная среда его воспитания, где Байрон выглядит пьяницей, а разочарованность стала модой. 2. Уже в «Бэле» (первая глава первой части) – другой рассказчик, Максим Максимыч, частично выступающий и во второй главе первой части – «Максим Максимыч». Дело в том, что в романе два путешественника – Печорин и сам рассказчик, два журнала (авторский и печоринский). Рассказ Максима Максимыча (в «Бэле») включен в авторское повествование. В связи с этим «Предисловие» и «Тамань» (первая глава «Журнала Печорина»), открывая «Журнал Печорина», в то же время завершают роман. Дело в том, что в журнале Печорина, оказавшемся якобы в руках автора, изображена вся жизнь умершего к этому времени Печорина. Автор публикует из журнала только события, связанные с «кавказским» периодом его жизни, представляющим пятилетний период. (Вторая встреча Максим Максимыча с Печориным происходит через пять лет: двадцатипятилетнему офицеру Печорину, служившему с Максим Максимычем в крепости, теперь тридцать лет.) Лермонтов очень компактно изображает «кавказский» период жизни Печорина по его журналу (это Тамань, куда Печорин приезжает по «казенной надобности», отдых на кавказских водах), переданный в журнале в форме дневника в «Княжне Мери» с 11 мая по 15 июня, а затем по воспоминаниям в крепости. В «Фаталисте» переданы события в казачьей станице, куда выезжал на две недели Печорин из крепости. Таким образом, все «кавказские» события Печорина укладываются в хронологию пяти лет и сосредоточены в четырех местах: в Тамани, на водах, в казачьей станице и в крепости.

Такая организация романа позволяла Лермонтову в дальнейшем расширить его сюжет, включив в него события другой части журнала, за пределами Кавказа, с выходом на жанр эпопеи.

Контрольные вопросы

1. Содержание художественного произведения (общее определение, соотношение с предметом и источником, стороны содержания, элементы).

2. Замысел авторский.

3. Тема (точки зрения).

4. Идея и проблема (различие, споры, объяснение жизни и приговор).

5. Художественная форма (общее определение).

6. «Внутренняя» форма и ее элементы.

7. «Внешняя» форма и ее элементы.

8. Теория сюжета (две точки зрения, М. Горький, элементы).

9. Учение о композиции образа (определение, специфика).

10. Параметры композиции художественного произведения.

11. Варианты «внесюжетных» элементов и их эстетическая функция.

12. Пафос художественного произведения. Виды пафоса.

13. Тип творчества (определение).

14. Принципы анализа художественного произведения в единстве содержания и формы.

Литература

Виноградов В.В . Избранные труды. Поэтика русской литературы. М., 1976; Виноградов И.И . Проблема содержания и формы художественного произведения. М., 1958; Гуляев Н.А . Теория литературы. М… 1985; Поспелов Г.Н. Теория литературы. М., 1978. Разд. IX; Теория литературы: Основные проблемы в историческом освещении: В 3 кн. М., 1962—1965; Неупокоева И.Г. История всемирной литературы и проблемы системного и сравнительного анализа. М., 1976; Практические занятия по теории и истории русской литературы / Под ред. В. Гуры. М., 1978; Принципы анализа литературного произведения / Под ред. П.А. Николаева и Э.Я. Эсалнек. М., 1984; Проблемы интерпретации художественных произведений: Межвуз. сб. науч. трудов МГПИ им. В.И. Ленина / Отв. ред. Б.П. Кирдан. М., 1986; Пути анализа литературного произведения. М., 1981; Руднева Е.Г . Пафос художественного произведения. М., 1977; Тимофеев Л.И., Тураев СВ . Словарь литературоведческих терминов. М., 1974; М., 1976; Хрестоматия по теории литературы / Сост. Л.Н. Осьмакова; Вступ. ст. П.А. Николаева. М., 1982.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: