Валентина Маслова - Введение в когнитивную лингвистику

- Название:Введение в когнитивную лингвистику

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89349-748-9, 978-5-02-033564-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентина Маслова - Введение в когнитивную лингвистику краткое содержание

Книга содержит актуальные знания по когнитивной лингвистике – направлению науки, родившемуся на рубеже тысячелетий. Важнейшим объектом исследования в когнитивной лингвистике является концепт. Это ментальная сущность, которая имеет имя в языке и отражает культурно-национальное представление человека о действительности. В пособии представлены категории культуры, которые заложены в концептах: пространство, время и число, правда и истина, дружба и радость и др.

Для студентов, аспирантов, преподавателей филологических факультетов вузов, а также представителей других гуманитарных специальностей.

Введение в когнитивную лингвистику - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

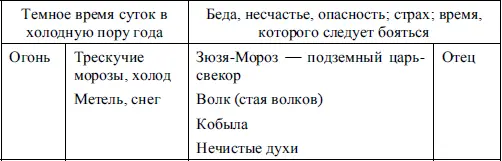

Похожее представление о Морозе дано и А.А. Потебней. Опираясь на фольклорные примеры, автор утверждает, что явление, противоположное жару, – мороз, в языке сближается с огнем («на морозе корец до рук прикипае», «мороз палит»). Основываясь на этом сближении, автор считает мороз, как и огонь, – символами любви, подтверждая это примерами из фольклора. В народных песнях, замечает А.А. Потебня, часто встречаются противопоставление ненавистного свекра – мороза лютого, теплому снегу – отцу. Вместе с тем, считает А.А. Потебня, мороз и холод – это печаль и забота. В качестве примера он приводит свадебную песню, услышанную в Витебской губернии [Потебня, 1989: 305].

Таким образом, исходя из этимологии и народной поэзии, можно предположить, что в «генетической памяти» восточных славян заложен следующий код зимней ночи:

Так создалась некая «первичная, центральная модель», ставшая ядром «генетической памяти» человека определенной ментальности. Но это «историческое» ядро постоянно дополняется. Человек оперирует уже существующими в его сознании понятиями и с их помощью «сам входит в культуру», по Ю.С. Степанову.

Далее, на наш взгляд, начинает действовать принцип, названный Е.С. Кубряковой «принципом обратимости позиции наблюдателя». Позиция наблюдателя меняется: будучи частью системы, человек осознает присутствие системы в себе, и это способствует выявлению новых ее свойств.

Мотив зимней ночи встречается в произведениях многих русских поэтов и писателей. О зимней ночи писали: Н. Огарев, П. Вяземский, А.С. Пушкин, Я. Полонский, П. Соловьев,

Н.В. Гоголь, В. Брюсов, И. Анненский, К. Случевский, И. Бунин, А. Белый, И. Северянин, А. Блок, С. Есенин, С. Городецкий, Б. Пастернак и др.

Далее здесь представлен анализ произведений Н. Гоголя, А. Пушкина, А. Фета, В. Ходасевича, В. Бальмонта, И. Зайцева, И. Бродского. Выбор авторов обусловлен тем, что в их творчестве тема зимней ночи получила наиболее яркое воплощение. При анализе произведений внимание акцентировано на сенсорно-перцептивном и образном восприятии художниками явления зимняя ночь, что обусловлено привлечением к исследованию не только литературного материала.

Исследуя описание зимней ночи в русской литературе, трудно обойти программные стихотворения А.С. Пушкина «Зимняя дорога» и «Бесы».

Зимняя дорога

Сквозь волнистые туманы

Пробирается луна,

На печальные поляны

Льет печально свет она.

По дороге зимней, скучной

Тройка борзая бежит,

Колокольчик однозвучный

Утомительно гремит…

Сильная позиция стихотворения – его название. Мотив дороги часто встречается в народной поэзии, литературе, в живописи, музыке. Дорога бежит, она объединяет, благодаря ей возникает ощущение простора. Однако именно зимняя ночь придает пушкинской дороге особую окраску. Ключевыми словами и словосочетаниями стихотворения следует считать: волнистые туманы, луна, печальные поляны, льет печально, по дороге зимней, скучной, тройка, колокольчик однозвучный. Именно эти слова логически объединяют между собой чередующиеся строфы: туманы – поляны, луна – она, скучный – однозвучный, бежит – гремит. Неточная и перекрестная рифма абаб усиливает их значение, возвращает нас к предыдущей строке, заставляет вспомнить ее и держать вместе всю строфу, оформляющую одну мысль.

Проанализируем значение глаголов, употребляемых в стихотворении. Неизменная спутница морозной зимней ночи, луна, словно боится нарушить покой и дрему земли, она пробирается, т. е. тайком, незаметно совершает что-то. Колокольчик утомительно гремит, контрастируя с тишиной вокруг, с одной стороны, а с другой – его монотонный звук (колокольчик однозвучный) утомляет, навевая скуку. Все глаголы в стихотворении несовершенного вида, что подчеркивает отсутствие предела совершаемых действий. Возникает ощущение бесконечности происходящего.

Окрестности, описанные в стихотворении, однообразны:

Ни огня, ни черной хаты,

Глушь и снег… Навстречу мне

Только версты полосаты

Попадаются одне…

Отсутствие цветовой гаммы (даже столбы верстовые не черно-белые, а полосаты) делает пейзаж однообразным, скучным. Недаром в семи четверостишиях слово скука и его производные встречаются три раза и два раза усилены рифмой скучен – однозвучен. Лексика поддерживается однообразным ритмом четырехстопного хорея с пиррихием, усиливающим монотонность интонации.

Характеризуя концептуальное поле тоска, Ю. Степанов приводит слова Кирхегардта: «В тоске есть надежда, в скуке – безнадежность. Обыденность, повторяемость, подражание, однообразие, скованность вызывают чувство скуки. Страдание является спасительным в отношении к этому состоянию, в нем есть глубина. Возникновение тоски есть спасение» [Степанов, 1997: 678].

Вот и у Пушкина:

Что-то слышится родное

В долгих песнях ямщика:

То разгулье удалое,

То сердечная тоска…

Тоске здесь противопоставляется разгулье удалое, вероятно, чисто русское противопоставление и русские антонимы. У Пушкина равнина и снег, снег и ночь, будучи атрибутами зимней ночи, становятся символами русской тоски.

Следовательно, концепт зимняя ночь в пушкинском стихотворении тесно связан с тоской. Зимняя ночная дорога входит в семантическое поле пушкинской тоски и является одним из составляющих его когниции о тоске. Соглашаясь с определением тоски как концепта русской культуры, которое дал Ю.С. Степанов, мы видим, как тесно переплетаются эти концепты. В данном случае концепт зимняя ночь является одним из элементов более глобального концепта тоска. Такая особенность пушкинского восприятия не осталась незамеченной: В. Серов, иллюстрируя это стихотворение, делает акцент именно на тоске и скуке. Тема «Зимней дороги» была использована П. Чайковским в первой части симфонии № 1 «Зимние грезы».

Иное наполнение концепта мы встречаем в стихотворении А.С. Пушкина «Бесы». Заголовок, являющийся сильной позицией, определяют тему: зимняя ночь – бесовское время. Глаголы мчатся, вьются, в первой строфе вызывают ассоциации, связанные с динамикой происходящего. Отсутствие цвета подчеркивается прилагательным мутный, повторяющимся дважды:

Мчатся тучи, вьются тучи,

Невидимкою луна

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна.

Интересно, что лирический герой поначалу видит реальные явления природы. Ямщик первым упоминает беса: В поле бес нас водит, видно, / Да кружит по сторонам. Бушующая и кружащаяся стихия возвращает к языческим корням:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: