Валерий Даниленко - Введение в языкознание: курс лекций

- Название:Введение в языкознание: курс лекций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2010

- Город:М.

- ISBN:978-5-9765-0833-0, 978-5-02-034917-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Даниленко - Введение в языкознание: курс лекций краткое содержание

Курс лекций соответствует стандартной программе курса «Введение в языкознание». Он содержит основные сведения о языке, его функциях, истории его изучения. В курсе представлена отчетливая научно-отраслевая структура языкознания. Главное внимание в нем уделено проблемам внутренней лингвистики – синхронической, диахронической и сравнительной. К курсу приложен «Краткий словарь лингвистических терминов».

Для бакалавров и студентов, а также для интересующихся вопросами языкознания.

Введение в языкознание: курс лекций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

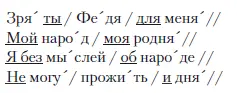

В пределах одного и того же такта мы можем обнаружить не только сильное ударение ( зря ), но и слабое ( ты ). Слабое ударение подразделяется на проклитическое и энклитическое. Первое падает на слог, стоящий перед сильным ударением в такте, а второе – на слог, находящийся после сильного ударения. Так, в первом такте в этом четверостишьи мы имеем дело с энклитикой, т. е. носителем слабого ударения после сильного, зато в других тактах представлены проклитики – носители слабого ударения перед сильным: дляменя, мойнарод, мояродня, я безмыслей (здесь две проклитики) и т. д.

В качестве носителей проклитического ударения, как правило, выступают предлоги ( за водой, за пять рублей, перед рассветом, через окно ), союзы ( чтобы пришли, потому что обещал ), приставки ( антикоммунизм, сверхъестественный, супертяжеловес ), корни в сложных словах ( деревообрабатывающий, машиностроение, глубокоуважаемый, киноискусство ), местоимения ( мой стол, твоего отца, свое дело ) и артикли ( le table, der Tisch, the table ). Но некоторые носители проклитического ударения могут становиться носителями сильного ударения (например, предлоги: по воду, на гору, под гору, за нос, за уши, час от часу ), знаменательные же слова в этом случае становятся носителями энклитического ударения, подобно тому, как в немецких словах носителем энклитического ударения может становиться второй корень сложных слов ( Lesesaal « читальный зал » , Fremdsprache « иностранный язык» ), но он может выступать и в роли носителя сильного ударения (например, Jahrhundert « столетие » , Jahrtausend « тысячелетие »).

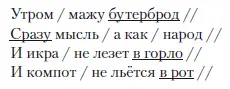

В качестве проклитик и энклитик могут выступать в тактах не только служебные слова, местоимения или части сложных слов, но и знаменательные слова. Царь у Л. Филатова говорит Феде:

Носители энклитик здесь – знаменательные слова: бутерброд, горло, рот, а проклитика – сразу.

Виды фразовых ударений. В качестве носителей фразовых ударений выступают слоги в словах, которые выделяются говорящим либо по смыслу, либо по смыслу и чувству. В первом случае мы имеем дело с логическим ударением, а во втором – с эмфатическим. Так, тютчевскую фразу « Она сидела на полу » мы можем произнести с логическим ударением и на первом слове, и на втором, и на третьем.

В чём состоит главная функция логического ударения? Его главная функция – контрастивная (антонимическая, противопоставительная). Поясню это на примере предложения Д.И. Менделеева « Истина открывается в тиши тем, кто её разыскивает ». Если логическое ударение в нём будет падать на слово « истина », то это означает, что именно истина, а не ложь открывается в тиши. Если оно будет падать на слово « открывается », то в подтексте будет подразумеваться « а не скрывается ». Если, наконец, мы логически выделим в этом предложении « в тиши », то мы будем подразумевать антонимическое выражение « а не в шуме, не в суматохе суетных будней».

Эмфатическое ударение – доведение логического ударения до интонационных перевертышей, т. е. до употребления слов в противоположном значении: прекра-асный ( отвратительный ) вечер мы провели, вели-иким ( неудачным ) он был реформатором, хоро-оший ( плохой ) он человек.

Возьмём пример из поэмы H.A. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?». Название четвёртой главы « Счастливые » надо произносить с эмфатическим ударением, пропитанным горькой иронией, поскольку на самом деле в ней речь идёт вовсе не о счастливых, а о несчастных, хотя сами участники описываемой сцены – ради «косушечки» вина – выдают себя за счастливых: одноглазая старуха «счастлива» тем, что на её жалкой делянке уродилась крупная репа, старый солдат «счастлив» тем, что участвовал в двадцати сражениях и не погиб, жалкий дворовый «счастлив», как он сам утверждает, дворянской болезнью – подагрой и т. д. Именно с эмфатическим ударением следует произносить слово « счастлив » в речи одного из главных героев поэмы в адрес, например, солдата: « На! выпивай, служивенький! С тобой и спорить нечего: ты счастлив– слова нет ».

У того же H.A. Некрасова есть стихотворение «Нравственный человек». В этом названии прилагательное должно произноситься с очевидным эмфатическим ударением, потому что на самом деле в этом стихотворении речь идёт о безнравственномчеловеке. Вот вам одно из доказательств, помещённых в его четвёртую часть:

Имел я дочь; в учителя влюбилась

И с ним бежать хотела сгоряча.

Я погрозил проклятьем ей: смирилась

И вышла за седого богача.

Их дом блестящ и полон был, как чаша;

Но стала вдруг бледнеть и гаснуть Маша

И через год в чахотке умерла,

Сразив весь дом глубокою печалью…

Живя согласно с строгою моралью,

Я никому не сделал в жизни зла…

20. СИНХРОНИЧЕСКАЯ МЕЛОДИКА. КОМПОНЕНТЫ ИНТОНАЦИИ

Мелодикой мы называем науку об интонации. Последнюю можно определить как «мелодию», которая сопровождает нашу речь. Эта мелодия, конечно, не столь выразительна, как в песне, но в скрытом виде она присутствует и в обычной речи. С помощью интонации мы можем отграничить повествовательные предложения от вопросительных и повелительных, невосклицательные – от восклицательных. По-разному мы произносим однородные и обособленные члены предложения и междометия, как и обращения, вводные слова, вставные конструкции и сравнительные обороты. Более того, с помощью эмоциональной окраски голоса люди – в особенности талантливые актёры – могут передавать тысячи оттенков – горечи, сожаления, раскаяния, печали, грусти, обречённости, ироничности, радости, торжества, счастья, нежности, страсти и т. д., и т. д. Всё это свидетельствует о том, что интонация – весьма сложное и, кстати сказать, мало изученное явление. Мы сосредоточим здесь внимание на характеристике основных компонентов интонации. В их число обычно включают тон, ударение (ритмику), темп и тембр.

Тон –основной компонент интонации. Именно благодаря понижению или повышению тона мы распознаем основные типы интонационных рисунков (конструкций). В книге «Звуки и интонация русской речи» (М., 1969) Е.А. Брызгунова выделяет пять основных интонационных конструкций (ИК).

ИК-1: «Наиболее ярко ИК—1 проявляется при выражении завершённости в повествовательных предложениях: Это Антон» (С. 17).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Анатолий Ахутин - Философское уморасположение [Курс лекций по введению в философию] [litres]](/books/1076530/anatolij-ahutin-filosofskoe-umoraspolozhenie-kurs.webp)