Валерий Даниленко - Введение в языкознание: курс лекций

- Название:Введение в языкознание: курс лекций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2010

- Город:М.

- ISBN:978-5-9765-0833-0, 978-5-02-034917-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Даниленко - Введение в языкознание: курс лекций краткое содержание

Курс лекций соответствует стандартной программе курса «Введение в языкознание». Он содержит основные сведения о языке, его функциях, истории его изучения. В курсе представлена отчетливая научно-отраслевая структура языкознания. Главное внимание в нем уделено проблемам внутренней лингвистики – синхронической, диахронической и сравнительной. К курсу приложен «Краткий словарь лингвистических терминов».

Для бакалавров и студентов, а также для интересующихся вопросами языкознания.

Введение в языкознание: курс лекций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Конечно, система сложноподчинённых предложений прошла свой эволюционный путь. Так, мы привыкли к тому, что в русском языке, как и других, придаточное определительное занимает постпозиционное положение в сложноподчинённом предложении – после главной части. Между тем вплоть до XVII в. в русском языке, как и в древнерусском, преобладало препозиционное положение определительной части по отношению к главной. Вот вам пример из «Московской грамоты 1572 года»: « А которые князи служилым в Московской и Тверской земле, и те князи служат сыну моему Ивану ». Мы видим здесь, кстати говоря, перед главной частью «лишний», с точки зрения современного русского языка, сочинительный союз « и », что свидетельствует о недостаточной упорядоченности русского синтаксиса в это время в выражении сочинительных и подчинительных отношений в сложных предложениях.

По свидетельству И.П. Ивановой и Л.П. Чахоян, система сложноподчинённых конструкций сформировалась в английском уже к XVIII в., а сложносочинённых – уже к XIII. В русском же языке мы находим несколько иную ситуацию: даже в XVIII в. как сложносочинённые, так и сложноподчинённые предложения употреблялись неупорядоченно. Именно этим объясняется тот, казалось бы, неожиданный факт, что М.В. Ломоносов протестовал против частого употребления союзов. Он писал: «Союзы – ничто иное суть, как средства, которыми идеи соединяются, и так подобны они гвоздям или клею, которыми части какой махины сплочены и склеены бывают. И как те махины, в которых меньше клею и гвоздей видно, весьма лучший вид имеют, нежели те, в которых спаев и склеек много, так и слово важнее и великолепнее бывает, чем в нём союзов меньше» (Будагов P.A. Введение в языкознание. М., 1958. С. 307). Упорядочение системы сложных предложений в русском языке произошло в XIX в.

5. Однотипные сложные → смешанные сложные. XIX – золотой век русской литературы. Она существенным образом повлияла на эволюцию синтаксической системы русского языка. В качестве её конечного пункта следует расценивать сложные предложения, в которых гармонично сочетаются все три типа связи – бессоюзная, сочинительная и подчинительная.

Нет сомнения в том, что М.В. Ломоносов изменил бы своё мнение о союзах, если бы он чудесным образом стал современником A.C. Пушкина, который умел в одно предложение вмещать целое стихотворение, которое не теряет своей ясности и прелести от того, что в нём представлены все типы связи, используемые в сложных предложениях. Вот вам доказательство:

ВОСПОМИНАНИЕ

Когда для смертного умолкнет шумный день

И на немые стогны града

Полупрозрачная наляжет ночи тень,

И сон, дневных трудов награда,

В то время для меня влачатся в тишине

Часы томительного бденья:

В бездействии ночном живей горят во мне

Змеи сердечной угрызенья;

Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,

Теснится тяжких дум избыток;

Воспоминание безмолвно предо мной

Свой длинный развивает свиток:

И, с отвращением читая жизнь мою,

Я трепещу, и проклинаю,

И горько жалуюсь, и горько слезы лью, —

Но строк печальных не смываю.

Но любое ли изменение в языке следует расценивать как эволюционное, прогрессивное? Нет, не любое, поскольку в языке имеются изменения эволюционно нейтральные и даже инволюционные, регрессивные (например, чрезмерная варваризация). Возьмём пример эволюционно нейтрального изменения в английском языке в области синтаксиса.

В книге И.П. Ивановой и Л.П. Чахоян «История английского языка» (М., 1976. С. 251) читаем: «Английский язык в этот период (древнеанглийский – VII–XI вв.) – это язык по преимуществу синтетического строя, т. е. основные грамматические отношения в нём передаются с помощью флексий. Этим объясняются следующие особенности построения предложений: 1) относительно свободный порядок расположения членов предложения; 2) преобладание управления и согласования как способов передачи синтаксических отношений; 3) большая по сравнению с современным английским языком функциональная нагрузка глагола, ибо личная форма глагола могла создавать предложение, выступая самостоятельно (односоставные предложения и неполные бесподлежащные предложения)».

В среднеанглийском языке (XII–XV вв.) синтетизм начинает уступать место другой тенденции – аналитизму, что было связано с разрушением системы флексий (так, существительное к XVI в. утратило окончания четырёх падежей). Следует ли расценивать переход английского языка от синтетического строя к аналитическому как эволюционный, прогрессивный? Нет, его следует признать эволюционно нейтральным. В противном случае мы должны признать, что китайский язык, как и другие изолирующие языки, в своей эволюции намного опередил все неизолирующие языки с развитой системой флексий, включая все индоевропейские языки.

33. СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД В ЯЗЫКОЗНАНИИ

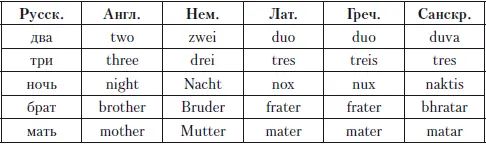

Можно ли назвать такое очевидное сходство между приведёнными словами из современных и древних языков случайным? Отрицательный ответ на этот вопрос давали ещё в XVI в. Г. Постелус и И. Скалигер, в XVII в. – В. Лейбниц и Ю. Крижанич, в XVIII в. – М.В. Ломоносов и В. Джоунс.

Михаил Васильевич Ломоносов( 1711–1765) в материалах к своей «Российской грамматике» (1755) сделал набросок таблицы числительных первого десятка на русском, немецком, греческом и латинском языках. Эта таблица не могла не привести его к выводу о том, что эти языки являются родственными. Недаром он назвал её «Числа сродственных языков». Ф. Бопп назовёт их в начале XIX в. индоевропейскими, а позднее их будут также называть индо-германскими, арийскими, ариоевропейскими. Но М.В. Ломоносов обнаружил родство не только четырёх указанных языков. В книге «Древняя российская история» он указал на родство иранских и славянских языков. Более того, он обратил внимание на близость славянских языков с балтийскими. Он предположил, что все эти языки произошли из одного праязыка, высказав гипотезу о том, что прежде всего из него отделились греческий, латинский, германский и балто-славянский языки. Из последнего, по его мнению, произошли балтийские и славянские языки, среди которых он выделяет русский и польский.

М.В. Ломоносов, таким образом, ещё в первой половине XVIII в. предвосхитил индоевропейское сравнительно-историческое языкознание. Он сделал к нему лишь первые шаги. При этом он предвидел трудности, которые подстерегают исследователей, отважившихся на восстановление истории индоевропейских языков. Главную причину этих трудностей он видел в том, что придётся иметь дело с изучением процессов, происходивших в течение целых тысячелетий. С присущей ему эмоциональностью он писал об этом так: «Представим долготу времени, которою сии языки разделились. Польский и российский язык коль давно разделились! Подумай же, когда курляндский! Подумай же, когда латинский, греческий, немецкий, российский! О глубокая древность!» (цит. по: Чемоданов Н.С. Сравнительное языкознание в России. М., 1956. С. 5).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Анатолий Ахутин - Философское уморасположение [Курс лекций по введению в философию] [litres]](/books/1076530/anatolij-ahutin-filosofskoe-umoraspolozhenie-kurs.webp)