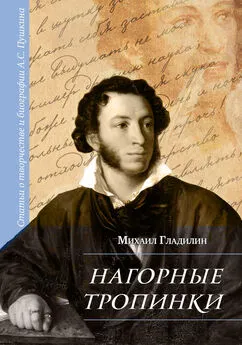

Александр Гуревич - «Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина

- Название:«Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-9905762-3-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Гуревич - «Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина краткое содержание

В книге обсуждаются проблемы, вызывающие серьезные разногласия среди специалистов. В первой ее части речь идет о синтетической природе пушкинского романтизма, о соотношении в творчестве Пушкина начал доромантических и собственно романтических, о романтической окрашенности его реалистических произведений. Во втором разделе критически рассматриваются три устойчивых мифа о поэте: миф о Пушкине как «чистом художнике», далеком от актуальных общественных проблем; о Пушкине как истинном христианине и убежденном монархисте; о Пушкине как безусловном единомышленнике декабристов. Им противополагается анализ ряда важнейших произведений Пушкина зрелой поры, выявляются их потаенные, скрытые смыслы, ускользающие обычно от внимания читателей и критиков. Наконец третий раздел составляют статьи из двухтомной «Онегинской энциклопедии» (1999; 2004), посвященные главным героям и важнейшим особенностям построения романа в стихах. Книга адресована не только специалистам-литературоведам, но и широкому кругу читателей русской классики.

«Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Между тем, по глубочайшему убеждению Пушкина, поэт должен быть независим не только от гнета внешних обстоятельств, власти художественных канонов и правил. Он должен быть прежде всего свободен внутренне – от односторонности убеждений и личных пристрастий, гордой сосредоточенности на себе самом. Только при этом условии может он выполнить главную свою задачу – постичь мир во всем его многообразии, его полноте и богатстве.

Одностороннему, погруженному в себя Байрону противопоставляет Пушкин всеобъемлющего Гете, «великана романтической поэзии» [1, VIII. С. 67]. «Фауст», по его мнению, «есть величайшее создание поэтического духа», которое «служит представителем новейшей поэзии, точно как «Илиада» служит памятником классической древности» [1, VII. С. 37].

Новейшие романтики – и в этом их великая заслуга – решительно отбросили всякие внешние ограничения художественного творчества, окончательно порвали с нормативностью «классического» искусства. Но им зачастую недостает свободы внутренней , шекспировской многосторонности, гетевской объективности и широты взгляда на мир. В преодолении этих недостатков видит Пушкин задачу и смысл следующего, более высокого этапа литературного развития, обоснованием которого и стала его теория «истинного романтизма».

Теория «истинного романтизма» рассматривается обычно как антиромантическая, как реалистическая по своей сути в своих главных чертах (см., напр. [4; 5; 6]). Между тем это не совсем точно. Направленная против односторонности и субъективизма романтиков, она вовсе не означала полного пересмотра основ романтической теории искусства. Правильнее было бы сказать, что в романтической эстетике поэт отбирает и акцентирует те ее стороны, которые сближают романтизм с реализмом. Недаром формула «поэт действительности» [1, VII. С. 78] казалась ему наиболее подходящей для характеристики собственного творчества. Охотно признавая недостатки «Кавказского пленника» как поэмы романтической, поэт вместе с тем неизменно подчеркивал жизненную достоверность многих ее мест. Он отмечал естественность душевных движений своего героя, верность «местных красок» в кавказских пейзажах, научную точность описаний «нравов черкесских», которые могут рассматриваться «как географическая статья или отчет путешественника» [1, X. С. 507–508]. Соглашаясь, что «6лагоразумие» Пленника мало подходит для героя романтического произведения, Пушкин тут же разъясняет «типизирующую» установку своей поэмы: «Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи 19-го века» [1, X. C. 41–42].

Сходным образом оправдывает Пушкин и изображение Пимена в «Борисе Годунове»: «Характер Пимена не есть мое изобретение. В нем собрал я черты, пленившие меня в наших старых летописях…» [1, VII. С. 53]. Вообще, разъясняет поэт, отказавшись следовать драматургическим правилам классицизма, он старался «заменить сей чувствительный недостаток верным изображением лиц, времени, развитием исторических характеров и событий, – словом, написал трагедию истинно романтическую» [1, VII. С. 52].

Тот же критерий выдвигает Пушкин и для оценки чужих произведений. В «Евгении Онегине» выделяет он несколько романов, «в которых отразился век и современный человек изображен довольно верно». В «Марфе Посаднице» Погодина его особенно восхищает живое и точное воссоздание минувшей эпохи: «Мы слышим точно Иоанна, мы узнаем мощный государственный его смысл, мы слышим дух его века… Какая сцена! Какая верность историческая!» [1, VII. С. 151].

Напротив, к замечаниях по поводу комедии Грибоедова Пушкин указывает на психологическое и житейское неправдоподобие поведения Чацкого: «Всё, что говорит он, очень умно. Но кому говорит он всё это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека – с первого взгляду знать, с кем имеешь дело…» [1, X. С. 97]. В трагедии Гюго «Кромвель» поэт видит «нелепость вымыслов» [1, VII. С. 335], нарушение «исторической истины», «драматического правдоподобия» [1, VII. С. 337]. В «Сен-Маре» А. Виньи (в транскрипции Пушкина «Сен-Марс») отмечает он надуманность и искусственность ситуаций [1, VII. С. 338–340].

Полнота воспроизведения действительности во всем богатстве многоразличных ее проявлений – такова, по мысли Пушкина, главнейшая особенность «истинного романтизма». В «Ромео и Джульетте» Шекспира его восхищает прежде всего широкая и верная картина итальянской жизни XVI в.: «В ней отразилась Италия, современная поэту, с ее климатом, страстями, праздниками, негой, сонетами, с ее роскошным языком, исполненным блеска и concetti. Так понял Шекспир драматическую местность» [1, VII. С. 66].

Решительно выступает Пушкин против попыток сузить сферу художественного изображения, ограничить ее одним лишь высоким и прекрасным, видя в этом посягательство на творческую свободу поэта, на самые основы «истинного романтизма». Он настаивает на том, что «самый ничтожный предмет может быть избран стихотворцем» [1, V. С. 459]. В «Онегине» (как, впрочем, и в ряде других художественных произведений) он полемически утверждает свое право изображать «низкую природу». Главную прелесть исторических романов Вальтера Скотта видит он в том, что они знакомят нас с прошлым «домашним образом», что его герои «просты в буднях жизни» [1, VII. С. 366].

Другим неотъемлемым свойством «поэзии действительности» считал Пушкин создание многоплановых и сложных человеческих характеров. Неудовлетворенный психологической бедностью героев классицизма, он писал, что «Расин понятия не имел об создании трагического лица» [1, X. С. 66]. С осуждением отзывался поэт о схематичности героев Байрона или же старых английских романистов. Ему кажется неестественной манера этих писателей заставлять действующих лиц даже «самые посторонние вещи» произносить так, чтобы они несли «отпечаток данного характера»: «Заговорщик говорит: Дайте мне пить , как заговорщик – это просто смешно» [1, X. С. 609]. Исключительный интерес представляет знаменитое сопоставление характерологических принципов Мольера и Шекспира. Герои Мольера могут быть скорее названы условными масками, нежели живыми лицами. Они – «типы такой-то страсти, такого-то порока». «У Мольера, скупой скуп – и только…» Лицемер ведет себя одинаково в любых ситуациях, в любых положениях. Он «волочится за женою своего благодетеля, лицемеря; принимает имение под сохранение, лицемеря; спрашивает стакан воды, лицемеря». Напротив, шекспировские герои – «существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков», раскрывающие свои характеры в зависимости от обстоятельств. Скупец Шейлок еще и «сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен». Необычайно многообразен характер Фальстафа, «коего пороки, один с другим связанные, составляют забавную, уродливую цепь, подобную древней вакханалии» [1, VIII. С. 65–66]. Превосходство Шекспира над Мольером объясняется, следовательно, не превосходством его драматического гения, но особенностями его художественного метода – иными, высшими принципами изображения жизни.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: