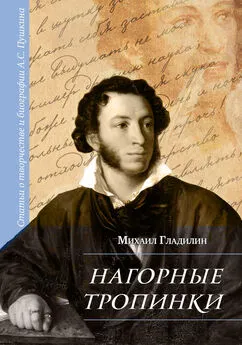

Александр Гуревич - «Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина

- Название:«Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-9905762-3-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Гуревич - «Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина краткое содержание

В книге обсуждаются проблемы, вызывающие серьезные разногласия среди специалистов. В первой ее части речь идет о синтетической природе пушкинского романтизма, о соотношении в творчестве Пушкина начал доромантических и собственно романтических, о романтической окрашенности его реалистических произведений. Во втором разделе критически рассматриваются три устойчивых мифа о поэте: миф о Пушкине как «чистом художнике», далеком от актуальных общественных проблем; о Пушкине как истинном христианине и убежденном монархисте; о Пушкине как безусловном единомышленнике декабристов. Им противополагается анализ ряда важнейших произведений Пушкина зрелой поры, выявляются их потаенные, скрытые смыслы, ускользающие обычно от внимания читателей и критиков. Наконец третий раздел составляют статьи из двухтомной «Онегинской энциклопедии» (1999; 2004), посвященные главным героям и важнейшим особенностям построения романа в стихах. Книга адресована не только специалистам-литературоведам, но и широкому кругу читателей русской классики.

«Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

17

Перевод В. Левика.

18

Из письма Достоевского Ю. Ф. Абаза (15 июня 1880 г.): «И вы верите, что Германн действительно имел видение, и именно сообразное с его мировоззрением, а между тем, в конце повести, т. е. прочтя ее, Вы не знаете, как решить: вышло ли это видение из природы Германна, или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром, злых и враждебных человечеству духов» [7. С. 192].

19

В этом же видел сущность бонапартизма и сам Пушкин: «Мы все глядим в Наполеоны; / Двуногих тварей миллионы / Для нас орудие одно» («Евгений Онегин», гл. II, строфа XIV); ср.: [13. С. 805; 14. С. 630].

20

Отмечено в статье В. С. Листова «Образ Лизаветы Ивановны в “Пиковой даме”» // Пушкин: судьба коренного поэта. Большое Болдино; Арзамас, 2012. С. 164–170.

21

Позицию Г. П. Макогоненко в этом вопросе всецело разделяет и активно поддерживает Г. Г. Красухин (см. [3. С. 320]).

22

Разночинец по происхождению, ставший военным инженером и офицером, Германн имел, по-видимому, право на получение потомственного дворянства (см. [20. С. 123]).

23

Что порой подталкивает исследователей к однозначно-прямолинейным суждениям об этих персонажах. Скажем, в интересной и содержательной статье В. И. Коровина Томский охарактеризован как «пустой, ничтожный светский человек, не имеющий ярко выраженного лица, он воплощает случайное счастье, никак им не заслуженное» [22. С. 270].

24

Вот почему представляются неприемлемыми суждения исследователей, игнорирующих принципиальное различие в отношении Пушкина к этим персонажам. Например: «История Томских наглядно демонстрирует деградацию старинного дворянского рода. И чиновное и родовое дворянство чуждо народу и не может быть его защитником» [19. С. 229]. Или: «Отрицательно оценив в “Пиковой даме” образы и графини и Германна, Пушкин осудил в их лице как старую, феодальную Россию, так и наступивший “железный век”» [14. С. 637].

25

О других возможных источниках пушкинской сказки, а также новеллы В. Ирвинга см. в статье академика М. П. Алексеева [9].

26

«Самое имя царя, – поясняет Ахматова в скобках, – взято из «Сказки о Бове Королевиче», где Дадон – “злой царь”». И далее: «В юношеской поэме Пушкина “Бова” Дадон – имя царя “тирана”, которого Пушкин сравнивает с Наполеоном» [1. С. 29].

27

Показательно, что в ходе работы над текстом Пушкин стремился подчеркнуть независимость поведения мудреца. Так, строки чернового автографа: «Тот пришел к царю – С поклоном / Стал старик перед Дадоном» [10. С. 1109] – в окончательном варианте заменены на: «Шлет за ним гонца с поклоном. / Вот мудрец перед Дадоном / Стал…». То есть, ситуация меняется на противоположную: теперь царь сам кланяется мудрецу.

28

Впрочем, В. Паперный приводит веские аргументы в пользу гипотезы, что герой пушкинской сказки – это как раз восточный мудрец, евнух [12. С. 128]. Однако предложенное им истолкование не проясняет мотивировку и суть конфликта, а главное – не дает ответа на вопрос: зачем же все-таки нужно было представлять антагониста царя скопцом?

29

Разумеется, Пушкин был прекрасно осведомлен о судьбе секты скопцов. Достаточно сказать, что один из его ближайших друзей, Александр Тургенев (адресат шутливого послания 1817 г.: «Тургенев, верный покровитель / Попов, евреев и скопцов»), занимал в ту пору (1810–1824) высокий пост директора департамента в Министерстве духовных дел.

30

Скорее так можно охарактеризовать (о чем уже было сказано ранее) отношения мавританского царя и арабского астролога у В. Ирвинга. Что касается пушкинского звездочета, то в финале он сам говорит только о том, что оказал царю услугу («Помнишь? за мою услугу…»).

31

«Иронический гротеск вытеснил трагическую петербургскую повесть: волшебник-скопец заменил Петра Великого, а петушок на спице… занял место исполинского всадника над скалой» [20. С. 163].

32

Речь идет о письме от 20 июня 1835 г., где Дантес уведомляет Геккерна, что часто видится с генералом Донадье, который, вероятно, приехал «с поручением политического свойства, поскольку он чрезвычайно осторожен» [12. С. 32].

33

Напомним: по свидетельству М. А. Корфа, за три дня до дуэли Пушкин не побоялся прямо сказать царю, что подозревал его в ухаживаниях за своей женой (см. [16. С. 196–197]).

34

В известном письме к жене от 8 июня 1834 г. поэт признавал, что «не должен был вступать в службу и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами». И далее: «Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать как им угодно. Опала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у господа бога» [6. Т. 10. С. 381].

35

Здесь и далее текст романа цитируется по изданию: Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 6. 1937. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1949. При этом первая арабская цифра указывает на главу, римская – на строфу, вторая арабская – на строку.

Интервал:

Закладка: