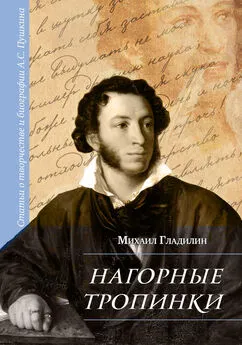

Александр Гуревич - «Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина

- Название:«Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-9905762-3-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Гуревич - «Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина краткое содержание

В книге обсуждаются проблемы, вызывающие серьезные разногласия среди специалистов. В первой ее части речь идет о синтетической природе пушкинского романтизма, о соотношении в творчестве Пушкина начал доромантических и собственно романтических, о романтической окрашенности его реалистических произведений. Во втором разделе критически рассматриваются три устойчивых мифа о поэте: миф о Пушкине как «чистом художнике», далеком от актуальных общественных проблем; о Пушкине как истинном христианине и убежденном монархисте; о Пушкине как безусловном единомышленнике декабристов. Им противополагается анализ ряда важнейших произведений Пушкина зрелой поры, выявляются их потаенные, скрытые смыслы, ускользающие обычно от внимания читателей и критиков. Наконец третий раздел составляют статьи из двухтомной «Онегинской энциклопедии» (1999; 2004), посвященные главным героям и важнейшим особенностям построения романа в стихах. Книга адресована не только специалистам-литературоведам, но и широкому кругу читателей русской классики.

«Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В тоске сердечных угрызений,

Рукою стиснув пистолет,

Глядит на Ленского Евгений.

(…)

Убит!.. Сим страшным восклицаньем

Сражен, Онегин с содроганьем

Отходит и людей зовет.

Но этой психологической зарисовке предшествуют две строфы авторских размышлений и лирических излияний о том, как страшно стать убийцей друга. Причем драматическое напряжение в них неуклонно нарастает и к концу второй строфы достигает трагической кульминации:

Скажите: вашею душой

Какое чувство овладеет,

Когда недвижим, на земле

Пред вами с смертью на челе,

Он постепенно костенеет,

Когда он глух и молчалив

На ваш отчаянный призыв?

При этом тождество реакций Онегина и героя-Автора подразумевается само собой.

Зачастую размышления и рассуждения, лирические признания героя-Автора выражены в столь обобщенно-безличной форме, что трудно решить, имеет ли он в виду самого себя, или же Онегина, или их обоих вместе, или даже людей своего круга вообще:

Кто жил и мыслил, тот не может

В душе не презирать людей;

Кто чувствовал, того тревожит

Призрáк невозвратимых дней:

Тому уж нет очарований,

Того змия воспоминаний,

Того раскаянье грызет.

Все это свидетельствует о духовной общности заглавного героя и героя-Автора, несмотря на декларируемую «разность» между ними.

Обилие и разнообразие авторских отступлений, их исключительно важное место в структуре повествования побуждает некоторых исследователей говорить об особом лирическом сюжете (или даже лирических сюжетах), о «романе автора», существующем в «Евгении Онегине» наряду с очевидным для всех «романом героев».

Постоянно перебивая повествование авторскими отступлениями, Пушкин опирался на давнюю литературную традицию (Ариосто, Стерн (см.: СТЕРН), Байрон и др.), причем опыт Байрона – создателя «Паломничества Чайльд-Гарольда», «Беппо» и «Дон Жуана» – стал для него решающим (см.: БАЙРОН).

Для всех этих байроновских созданий также характерны разорванность, фрагментарность сюжета, ослабление фабульного начала. Главное в байроновских творениях – мощный напор чувства, яростный темперамент публицистических и лирических отступлений, проникнутых пафосом свободолюбия и ненавистью к любой форме тирании, – отступлений, бесконечно разнообразных по своей тематике и тональности.

Именно у Байрона Пушкин заимствовал самое главное – тон взволнованно-личной беседы с читателем, непринужденно-доверительной дружеской болтовни, иронической и лирической одновременно, не говоря уже о множестве частных приемов организации «личного» повествования. В частности, обоих авторов объединяют лукавые сетования на обилие отступлений от сюжета и обещания в дальнейшем избавиться от этого «недостатка».

Мой замысел и точный и прямой,

В нем отступлений будет очень мало, —

уверяет читателя Байрон в первых строфах «Дон Жуана». Разумеется, это обещание оказывается невыполненным, и в конце третьей песни поэт как бы спохватывается:

Но я грешу обильем отступлений,

А мне пора приняться за рассказ;

Такому водопаду рассуждений

Читатель возмущался уж не раз.

Аналогичный пассаж находим и в «Беппо»:

…Уверяю вас,

Мне, как и вам, читатель, надоело

От темы отклоняться каждый раз.

Вы рады ждать, но все ж не без предела,

Вам досадил мой сбивчивый рассказ!

Подобные же иронические обещания и шутливые самоодергивания находим и в «Евгении Онегине»:

Пopa мне сделаться умней,

В делах и в слоге поправляться,

И эту пятую тетрадь

От отступлений очищать.

Или:

Но полно. Мне пора заняться

Письмом красавицы моей…

Во многом опираясь на опыт своего великого предшественника, Пушкин – с присущим ему чувством соразмерности – сумел в то же время преобразовать этот опыт; ему удалось органично, естественно сочетать и гармонически уравновесить оба начала своею романа в стихах: повествовательное и лирическое.

Рыбникова М. А. Автор в «Евгении Онегине» // Рыбникова М. А . По вопросам композиции. М., 1924.

Тынянов Ю. Н. О композиции «Евгения Онегина» // Тынянов Ю. Н . Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.

Маймин Е. А. Пушкин: Жизнь и творчество. М., 1981. С. 168–172.

Гуревич А. М. Сюжет «Евгения Онегина». М., 2001.

Чудаков А. П. Сколько сюжетов в «Евгении Онегине»? // Московский пушкинист. VIII. М., 2000.

Татьяна Ларина

ТАТЬЯНА ЛАРИНА– главная героиня романа, в центральных главах (со второй но шестую) – уездная барышня, в главе восьмой – княгиня N.

В отличие от Онегина и Ленского, Татьяна родилась и выросла в провинциально-поместной среде (др. гипотезу см.: МОСКВА); тем не менее она тоже чувствует себя в ней одинокой и непонятой, разительно отличается от окружающих. «Вообрази, я здесь одна, / Никто меня не понимает», – признается она в письме Онегину. Даже «в семье своей родной» она «казалась девочкой чужой», избегала игр с подружками-сверстницами. Причина такого отчуждения и одиночества – в необычности, исключительности натуры Татьяны, одаренной «от небес»

Воображением мятежным,

Умом и волею живой,

И своенравной головой,

И сердцем пламенным и нежным.

В романтической душе Татьяны своеобразно соединились два начала. Сроднившаяся с русской природой и народно-патриархальным бытом, привычками и традициями «милой старины», она живет и в другом – вымышленном, мечтательном мире. Татьяна – усердная читательница иностранных романов, главным образом нравоучительных и сентиментальных, где действуют идеальные герои, а в финале неизменно торжествует добро. Она бродит по полям «С печальной думою в очах, / С французской книжкою в руках» (8, V, 13–14). Привыкшая отождествлять себя с добродетельными героинями любимых авторов, она и Онегина, столь не похожего на окружающих, готова принять за «совершенства образец», как бы сошедший со страниц Ричардсона и Руссо, – того героя, о котором она давно мечтала. «Литературность» ситуации усиливается и тем, что письмо Татьяны Онегину насыщено реминисценциями из французских романов. Однако книжные заимствования не могут заслонить непосредственного, искреннего и глубокого чувства, которое сквозит в письме Татьяны. Да и сам факт ее послания к едва знакомому мужчине говорит o страстности и безоглядной смелости героини, пренебрегающей опасениями быть скомпрометированной в глазах окружающих.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: