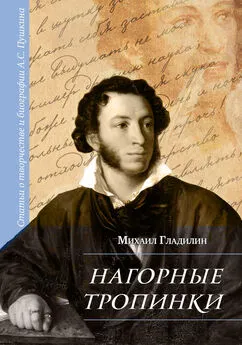

Александр Гуревич - «Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина

- Название:«Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-9905762-3-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Гуревич - «Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина краткое содержание

В книге обсуждаются проблемы, вызывающие серьезные разногласия среди специалистов. В первой ее части речь идет о синтетической природе пушкинского романтизма, о соотношении в творчестве Пушкина начал доромантических и собственно романтических, о романтической окрашенности его реалистических произведений. Во втором разделе критически рассматриваются три устойчивых мифа о поэте: миф о Пушкине как «чистом художнике», далеком от актуальных общественных проблем; о Пушкине как истинном христианине и убежденном монархисте; о Пушкине как безусловном единомышленнике декабристов. Им противополагается анализ ряда важнейших произведений Пушкина зрелой поры, выявляются их потаенные, скрытые смыслы, ускользающие обычно от внимания читателей и критиков. Наконец третий раздел составляют статьи из двухтомной «Онегинской энциклопедии» (1999; 2004), посвященные главным героям и важнейшим особенностям построения романа в стихах. Книга адресована не только специалистам-литературоведам, но и широкому кругу читателей русской классики.

«Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И тут пора выдвинуть еще один, возможно, решающий аргумент против попыток «медицинского» подхода к пушкинской повести. Дело в том, что подобного рода ненасытимые желания, безоглядная страсть к обогащению, возвышению и самоутверждению, не знающие границ и пределов, были в глазах Пушкина не индивидуальной особенностью отдельной личности, но родовым свойством целого социального пласта – так называемого «нового дворянства», или «новой знати», все больше набиравшей силу и оттеснявшей на второй план старинную русскую аристократию [22].

Показательно, что одновременно с «Пиковой дамой» Пушкин создает «Сказку о рыбаке и рыбке», где в иносказательной форме раскрывает психологию человека, попавшего «из грязи в князи», свойственное ему всепоглощающее стремление к богатству и власти, неизбежно оканчивающееся катастрофой.

Н. Н. Петруниной принадлежит убедительное сопоставление Германна и «родовитого бедняка» Евгения – героя «Медного всадника», поэмы, написанной той же осенью 1833 г., что и «Пиковая дама». «В потоке его (Евгения. – А. Г .) размышлений, – пишет она, – независимость сопряжена с честью, и обе они мыслятся как необходимое условие существования». И далее: «Осколок исторического боярского рода, Евгений не тужит об утраченных славе и величии. Кровь предков сформировала его жизненные принципы – “независимость и честь”, наделила безвестного чиновника личным достоинством, которое заставляет его “дичиться знатных”» [21. С. 215–216]. Напротив, Германн «рвется прочь из “смиренного своего уголка”, стремится обрести в “фантастическом богатстве” могущество, стать наравне с Томскими и Нарумовыми, а может быть, – как знать! – увидеть их агонию (…), встать над ними. Самое понятие Германна о независимости – плод его зависимости, – рождено ею» [21. С. 215].

Полностью соглашаясь с этой сравнительной характеристикой, заметим только, что контрастное (хотя и неявное) сопоставление Германна с героями-аристократами играет весьма важную роль и в самой «Пиковой даме». В самом деле, чрезвычайная и фантастическая история Германна разворачивается в повести на фоне повседневной жизни аристократического семейства Томских и окружающих его лиц – людей, как будто вполне обыкновенных, ничем особенно не примечательных [23]. Зато их отличает предсказуемость и естественность поведения. Как и все люди их круга, они исправно служат, получают очередные чины, играют в карты и танцуют на балах, обсуждают светские новости и сплетни, шутят и ссорятся, влюбляются и женятся. Но при этом никто из них не пытается прыгнуть, что называется, выше головы, не мечтает о сказочном богатстве, мгновенном возвышении, стремительной карьере. Скажем, в финале повествования как несомненный служебный успех Томского отмечается его производство в чин ротмистра, чин немалый, хотя и не слишком высокий. И уж, конечно, ни один из сыновей и внуков старой графини не прилагает каких-то чрезвычайных усилий, дабы выведать у нее тайну трех карт. Да и сама она воспользовалась ею не для того, чтобы увеличить свое состояние, но лишь затем, чтобы уплатить долг чести. Словом, в отличие от Германна, никто из них не стремится «подчинить случай, судьбу, саму жизнь своей воле, своим расчетам», «уложить ее в произвольные схемы, противоречащие внутренним, имманентным ее законам» [23. С. 169, 174].

Едва ли не символично в этом смысле Заключение повести. Сошедший с ума Германн, сидя в больнице, «бормочет необыкновенно скоро» одну-единственную фразу, меж тем, как жизнь других персонажей свершается обыкновенным порядком, идет своим чередом. Контраст искусственной «неподвижной идеи» и естественности «подвижной жизни» [2. С. 27] предстает здесь особенно наглядно. И контраст этот весьма многозначителен.

Н. И. Михайловой удалось выявить подспудную, но чрезвычайно важную московскую тему в петербургской пушкинской повести. В частности, она, опираясь на известные труды академика В. В. Виноградова [24; 25], отмечает в социально-психологическом облике живущей в северной столице графини Анны Федотовны, равно как и в ее речи, несомненные старомосковские корни, ибо язык старой графини – «это язык старого московского барства». Соответственно, противостояние Германна и старой графини – «это противостояние петербургского героя нового времени (…)и старой русской аристократии, укорененной в московском жизненном укладе» [26. С. 49].

Вообще, столь волновавшее Пушкина сопоставление московского и петербургского жизненных укладов, как показал В. Э. Вацуро, живо обсуждалось в литературе 1820–1830 гг. Уже к 1820-м гг. эта тема «приобретает философскую историческую и политическую окраску. С московским укладом связана консервативная оппозиция, “старое дворянство”; с петербургским – “новая знать” и бюрократические круги, вызванные к жизни “революцией Петра”. За рассуждениями о двух типах “общежития” неизменно стоит то или иное отношение к разным сторонам петровской реформы» [27. С. 166].

И не случайно, конечно, герои-аристократы пушкинской повести всем своим существом – житейски, духовно, нравственно – противостоят чуждой им стихии своеволия и индивидуализма, безоглядному и безудержному стремлению к возвышению и самоутверждению, столь характерному для новой знати, духовная несостоятельность и катастрофичность сознания которой была Пушкину совершенно очевидна. Показательна в этом отношении отчужденно-ироническая характеристика Германна в «мазурочной болтовне» Томского или уничтожающая реплика потрясенной его коварством Лизаветы Ивановны: «Вы – чудовище!» [12. С. 229] [24]. Еще отчетливее эта связь между принадлежностью героя (тоже, казалось бы, человека вполне обыкновенного) патриархально-аристократическому миру и прочностью его нравственных устоев и принципов выступает в создававшейся чуть позднее «Капитанской дочке».

Главное же – семейство Томских оказывается своего рода связующим звеном между разными и уже далекими историческими эпохами. Действительно, фрейлина императрицы Екатерины II, произведшая фурор в предреволюционном Париже; Venus moskovite, за которой волочился Ришелье, с которой играл в фараон герцог Орлеанский, был коротко знаком граф Сен-Жермен, графиня Анна Федотовна, чей дом в Петербурге был убран и обставлен по моде 1770-х гг., предстает как живое воплощение той русско-французской культуры, которая была сметена вихрем революционных событий. «Смотри: вокруг тебя / Всё новое кипит, былое истребя», – печально констатировал Пушкин в стихотворении 1830 г. «К вельможе».

Напротив, Германн – это тип человека послереволюционной поры, нового, уже во многом буржуазного «железного века», вполне чуждого заветам прошлого и всецело поглощенного заботами о немедленном преуспеянии и скорейшем обогащении («Деньги, – вот чего алкала его душа!» [12. С. 229]). Недаром в доме графини, где его окружают «призраки 1770-х годов» [28. С. 261], он чувствует себя как в музее, с отчужденным любопытством и отстраненным вниманием разглядывает старомодное убранство: мебель, картины, безделушки, причем «каждая деталь обстановки говорит о том, что принадлежит эпохе умершей» [23. С. 171]. Именно этот контраст, как заметил В. Э. Вацуро, – «контраст русско-французского XVIII столетия и буржуазного “железного века” определяет собой конфликт в “Пиковой даме”» [29. С. 212].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: