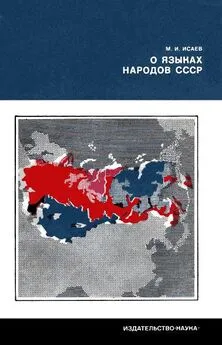

Магомет Исаев - О языках народов СССР

- Название:О языках народов СССР

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1978

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Магомет Исаев - О языках народов СССР краткое содержание

Сколько народов в СССР? На какой территории они расселены? На каких языках говорят? Что такое «языковое строительство» и какую роль оно сыграло в культурной революции советских наций и народностей? Как взаимодействуют национальные культуры и языки? Какова роль русского языка как языка межнационального общения народов СССР? Обо всем этом рассказывается в настоящей книге, освещающей вопросы языковой жизни народов СССР и основные этапы ленинской национально-языковой политики.

О языках народов СССР - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В первые годы Советской власти, когда процесс формирования социалистических наций в нашей стране только начинался и особенно слабо проявлялся на ее окраинах, сознание принадлежности к определенной этнографической группе еще нередко преобладало у многих народов СССР над их национальным самосознанием, что от разилось в материалах тогдашних переписей населения. В переписи 1926 г. мы видим еще много родо-племенных групп. Так, часть узбеков (так называемые полукочевые узбеки) сохраняла родо-племенное деление. Помимо собственно узбеков (численностью 3905 тыс. чел.), переписями 1917 и 1926 гг. были отдельно учтены такие этнографические (родо-племенные) группы узбекского народа, как тюрки, общая численность которых превышала 60 тыс. чел. (в Ферганской долине их насчитывалось около 24 тыс. чел.), кипчаки (33,5 тыс. чел.), курама (50 тыс. чел.). Все они, хотя и были узбекоязычны, считали себя обособленными от узбеков; в частности, ферганские тюрки даже в паспортах в графе «национальность» обычно проставляли свое племенное название.

В материалах переписи 1959 г. кураминцы уже не фигурируют, так как окончательно слились с узбеками. Из кипчаков Ферганы назвали себя так всего около 100 чел. В то же время к группе тюрков причислили себя (главным образом в Фергане и Самаркандской области) немногим более 4 тыс. чел. Как показывают этнографические исследования, проводившиеся экспедициями Института этнографии АН СССР и Академии наук Узбекской ССР в Ферганской долине, былая обособленность родо-племенных узбекоязычных групп, по существу, уже исчезла и окончательная победа их национального самосознания как узбеков не вызывает сомнений.

Происходит и другой этнический процесс: сближение и слияние с крупными нациями издавна живущих в их окружении национальных групп — малых народов и национальных меньшинств. Как уже было сказано, постепенно сближаются с таджиками и воспринимают их язык мелкие припамирские народности: язгулямцы, рушанцы, шугнанцы, ваханцы и др., населяющие Горно-Бадахшанскую автономную область. В материалах переписи 1926 г. эти мелкие группы не были отражены. В 1939 г. они составили в общей сложности 38 тыс. чел. При переписи 1959 г. они уже не отмечены как обособленные этнографические группы, все назвали себя таджиками по национальности. Интересно отметить, что многие из шугнанцев, рушанцев, ваханцев, бартангцев, язгулямцев, баджуйцев своим родным языком назвали таджикский.

Устойчивое сохранение местных языков и некоторых этнографических различий в культуре отнюдь не отри цает реально происходящий прогрессивный процесс сближения с таджиками этих некогда совершенно оторванных от всего мира мелких, затерявшихся в высокогорных долинах этнографических групп; сближение происходит на основе таджикского языка, широко распространенного в среде припамирских таджиков, чему способствует интенсивное общение с равнинными районами Таджикистана, крупное промышленное строительство, рост культуры, переселение части жителей горных районов в долины и др.

Все более сближаются с узбеками и таджиками, теряя свою национальную обособленность, среднеазиатские арабы, цыгане, уйгуры и др. Частично с узбеками, частично с казахами сливаются группы каракалпаков, живущих за пределами Каракалпакской АССР. Подобные же процессы, при полном равноправии всех национальных групп населения независимо от их численности, наблюдаются и в других республиках.

Третье направление этнических процессов связано с общим ростом подвижности населения, интенсификацией межнациональных связей. Оно характеризуется усилением смешения населения разных национальностей — и, в частности, ростом числа смешанных браков, что убедительно свидетельствует об ослаблении былых религиозных и бытовых националистических предрассудков. Рост межнациональных связей в многонациональных городах и сельских областях отражается также на языковом развитии, материальной и духовной культуре.

Наконец, наблюдается еще один этнический процесс, выражающийся в возрастании региональных связей между некоторыми издавна живущими на смежных территориях нациями. Эти территории составляют по этнографической классификации крупные историко-этнографические области — такие, как Средняя Азия (четыре республики), Прибалтика (три республики), Закавказье (три республики) и др. Общность природно-географических и хозяйственно-бытовых условий, исторических судеб, издавна возникшие и все более усиливающиеся ныне экономические и культурные связи составляют благоприятные исторические предпосылки, способствующие сближению этих групп наций.

Собранный этнографами обширный материал показывает, что формы национальной культуры не окостенева ют, а совершенствуются, что в период социализма отпадают устаревшие, не соответствующие современности формы и возникают новые. В процессе развития культуры и быта народов СССР национальные и интернациональные черты и традиции гармонично сочетаются.

Процесс культурного обмена и взаимообогащения распространяется на явления духовной жизни — такие, как литература, театр, изобразительное искусство, народное прикладное искусство и устное народное творчество. Яркие и самобытные национальные формы современной культуры и быта каждой социалистической нации включают прогрессивные традиции, имеющие перспективы развития в будущем и развивающиеся не изолированно, а в тесном контакте и взаимодействии с формами культуры и быта всех наций Советского Союза.

Большое значение для процессов сближения народов имеет миграция населения, которая в Советском Союзе (как и в других странах социализма) носит качественно иной характер, нежели в капиталистических странах. Там это обычно связано с классовым или национальным гнетом. В СССР миграция населения представляет собой плановое перераспределение рабочей силы по территории страны, производимое с целью более рационального размещения производительных сил, с целью широкого освоения природных богатств в слабозаселенных районах.

Уже в годы первых пятилеток в густонаселенных, преимущественно сельскохозяйственных районах Европейской части СССР, по мере механизации сельского хозяйства высвобождалось немало трудоспособного населения, которое направлялось в промышленные районы Европейской части СССР, Урала, Сибири, а также в многоземельные районы юга Сибири, Казахстана и Средней Азии. По имеющимся данным, с 1926 по 1939 г. на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток переселилось свыше 3 млн. чел., в среднеазиатские республики — 1,7 млн., в Московскую область — 3,5 млн., в Ленинградскую — 1,3 млн. и т. д. [42] См.: Население мира (справочник). М., 1965, с. 78.

Интервал:

Закладка:

![Народные сказки - Добрый молодец [Сказки народов СССР]](/books/1064324/narodnye-skazki-dobryj-molodec-skazki-narodov-sss.webp)