Михаил Ямпольский - Пригов. Очерки художественного номинализма

- Название:Пригов. Очерки художественного номинализма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0423-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Ямпольский - Пригов. Очерки художественного номинализма краткое содержание

Книга Михаила Ямпольского предлагает необычный взгляд на творчество одного из лидеров современного российского авангарда Дмитрия Александровича Пригова. Обычно Пригов интерпретируется как один из главных представителей отечественного концептуализма. Такой подход акцентирует значение художественного жеста и саморефлексии. Ямпольский пытается показать, что за концептуальным фасадом скрывается полноценный художественный мир, совершенно не сводимый к концептам и игре идей. Отсюда критика самого понятия концептуализма и пристальный интерес к поэтике приговских текстов, например, к предложенной им поэтике транзитности знака, проходящего сквозь медиум, несущий текст, и создающего особую темпоральность. Ямпольский рассматривает поэтику метаформозы, использование Приговым аристотелевского и лейбницевского принципа энтелехии в генезисе текстов, установку на понимание аффекта как формального компонента творчества и многое другое. В результате перед читателем возникает совсем иная, непривычная фигура Пригова – открывателя новых поэтик, лежащих далеко за пределами концептуализма.

Пригов. Очерки художественного номинализма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Пригов буквально воспроизводит утверждения Манхейма или Блоха, хотя, вполне вероятно, он и не был с ними знаком. Он писал, например, о «несинхронизме» как фундаментальном качестве культурной и социально-политической эпохи, в разных своих слоях по‐разному ориентированной к различным локализациям в прошлом:

Всякий раз, пускаясь в рассуждение, нужно отдавать себе отчет, в пределах какого горизонта мы ведем разговор. И, соответственно, надо иметь в виду, из какой временной точки делается заявление, так как граждане по всему свету (а у нас тем более), проживая даже в одном, условно фиксируемом, историческом времени, разведены в культурном времени, бывает, на столетия. Соответственно, пересечение помянутых горизонтов и социокультурных времен обитания дает весьма спутанную картину суждений и высказываний на большом пространстве большой культуры [47].

Переход от «реализма» трендовых номинаций к радикальному «номинализму» у Пригова иногда принимает очертания рефлексии над взаимоотношением концептуализма и постмодернизма. Концептуализм в его узком смысле (не как зеркала вообще всей русской культуры) как «определенная стилистическая или интеллектуальная тенденция» описывается Приговым в 2000‐х годах как неактуальная, он пишет об «усугублении и последующем развале жесткого концептуального стратегийного мышления» [48]. Постмодернизм же для него это сложная многослойная энтелехия, выходящая за рамки всяких логических определений:

…мы находимся в ситуации, с широкой, не специфической точки зрения, нетвердости, неопределенности, разнородности и разномысленности, во всяком случае в пределах нашего региона называния и названного, остановленного, но столь размытого пониманием и идентифицированием, что описание теряет всякую критериальность (ну, теряет – и теряет! – согласен, согласен!), определяя этот постмодернизм как некое общегуманитарное состояние потерянности, потери центричности позиции восприятия и описания мира… [49]

Разнородность и разномысленность – это в сущности множественность локализаций.

Пытаясь описать абсолютно неопределимую конфигурацию постмодернизма, Пригов предлагает мыслить ее как некое гравитационное поле, наиболее близко подходя к тому, что я понимаю под энтелехией, то есть как сложную конфигурацию пространства, определяемую некими центрами тяготения, которые собственно и есть точки пространственно-временных локализаций. Вот как он пишет:

То есть для простоты и красоты логического построения и его пространственно-графического условного уподобления можно представить себе это в виде условно вычленяемого центра тяготения, но практически определяемого и вычленимого лишь зоной, очерчиваемой первым горизонтом (принимаемой нами за постмодернизм собственно, без рассмотрения топологии и точек различных модификаций, для простоты опускаемых, – полагаем здесь чистое поле сильного тяготения). Затем, по мере удаления, все новые и новые концентрические круги со все ослабевающим квантором тяготения и искривлением силовых линий, так что обнаруживающиеся в их пределах феномены могут иметь даже противоположно направленные векторы и аксиологии, и на самых отдаленных маргинальных краях степень насильственности исчезает окончательно [50].

Речь здесь буквально идет о понимании культуры в терминах искривления пространства. Но что значат эти искривления и что они дают нам для понимания культуры? Я думаю, удачную модель может предложить теория биологического эпигенеза, которая вообще может пониматься как теория любого эволюционного процесса. Теория эпигенеза возникла в противовес синтезу дарвинизма и генетики, который долгое время господствовал в биологии. С точки зрения такого синтеза, в генах происходят мутации, которые закрепляются затем естественным отбором. Но эта модель оказалась беспомощной в объяснении морфогенеза, то есть развития форм. Теория эпигенеза утверждала, что эволюция не может быть объяснена только причинно-следственным воздействием генетической программы, но воздействием иных, не программных факторов.

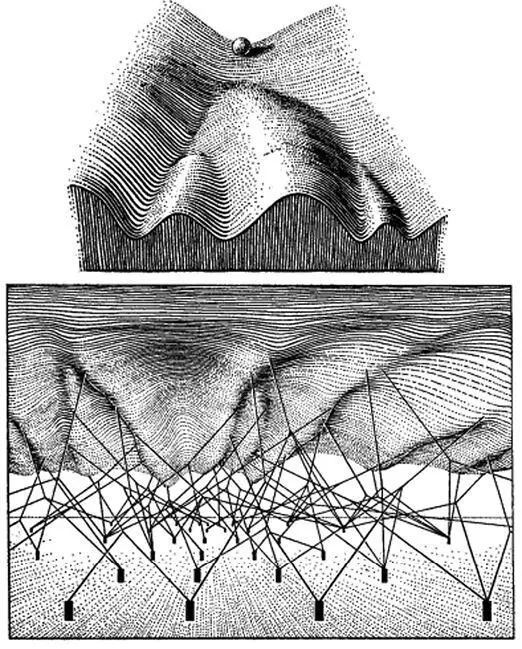

Ил. 1

Английский биолог Конрад Хол Уоддингтон предложил в качестве модели придуманный им эпигенетический ландшафт (Ил. 1), который метафорически предопределял направление процесса. Например, шарик в этом ландшафте имеет лишь несколько возможных маршрутов, предопределенных его конфигурацией. Устойчивость этих маршрутов обеспечивала стабильность структур, форм и их разворачивания во времени. Уоддингтон снабдил свою схему изображением ландшафта, увиденного из‐под него. Здесь была представлена роль генов, которые натягивали пространственное поле, создавая форму ландшафта. Уоддингтон объяснял:

Важно понимать, что относительно простая упорядоченность эпигенетического ландшафта – ограниченность количества долин с точкой их разветвления и характерными контурами – это порождение более высокого порядка, зависимого от поддерживающей его сети гораздо более сложных взаимодействий [51].

Сложная система взаимодействий порождает некое поле, матрицу, которую я бы сравнил с энтелехией, предопределяющей антропологию своего времени и модели поведения человека, в том числе и художника.

Я, как и Пригов, считаю, что искусство – это антропологический феномен, связанный с энтелехией своего времени, которая предопределяет стратегии и аффекты. Но такая точка зрения делает идею направления (концептуализма, например) нерелевантной, хотя и эвристически в некоторых случаях полезной.

В последующих главах этой книги я не собираюсь описывать творчество Пригова как систему, но именно как разветвленную сеть художественных стратегий. Я, впрочем, и не верю в возможность описать чье‐либо творчество как целостность. Некоторые из упомянутых мной тем получат в дальнейшем более углубленное рассмотрение. Глава вторая говорит об энтелехии у Пригова; глава третья – о динамике конфигураций, глава четвертая – о темпоральности у Пригова, о конструировании знаков в горизонте их разворачивания; глава пятая – о конструировании аффектов и манипулировании ими; глава шестая касается приговской антропологии и биологии. В длинной седьмой главе делается попытка рассмотреть совокупность стратегий в одном из романов Пригова.

Глава 2

Между невидимым и видимым: энтелехия и морфогенез у Пригова

В короткой автобиографии 2003 года Пригов пишет, что художественные влияния на него «сменялись последовательно – от Микеланджело до Бойса», литературных же влияний на себя он не обнаруживает, «так как всю свою жизнь старался транспонировать визуальные идеи во все время отстававшую сферу вербальности» [52]. Иными словами, литературные тексты Пригова могут пониматься как эквиваленты визуальных конструкций, перенесенных в словесную сферу. Но что означает «транспонирование», о котором говорит художник?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: