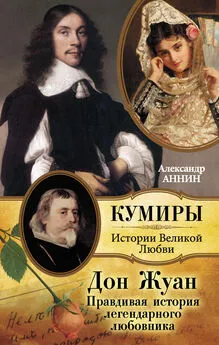

Александр Лукьянов - Был ли Пушкин Дон Жуаном?

- Название:Был ли Пушкин Дон Жуаном?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0901-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Лукьянов - Был ли Пушкин Дон Жуаном? краткое содержание

О Пушкине написано столько книг, что многотомная пушкиниана может составить хорошую библиотеку. Начиная с первых биографов поэта, П. В. Анненкова и П. И. Бартенева, пушкиноведы изучают каждый шаг великого гения, каждое его слово и движение пера. На основе воспоминаний, писем, дневников самого поэта и его современников создавались подробнейшие биографии и хронологии его жизни, расписанные чуть ли не по дням. Спрашивается, зачем нужна еще одна книга? Что нового найдет в ней искушенный читатель? Современный исследователь жизни и творчества Пушкина анализирует его личность, прежде всего с психологической точки зрения, прослеживая истории любовных увлечений. Чувственный мир поэта был очень богат; женская красота постоянно привлекала его внимание. «Он был гениален в любви, быть может, не меньше, чем в поэзии. Его чувственность, его пристрастие к женской красоте бросались в глаза. Но одни видели только низменную сторону его природы. Другим удалось заметить, как лицо полубога выступало за маской фавна», – писал П. К. Губер в книге «Донжуанский список Пушкина».

Говоря о личной жизни Пушкина, показывая его таким, каким он был на самом деле, автор не стремится опорочить его в глазах читателей. Главная цель этой книги – обнажить скрытые причины творческого вдохновения поэта, толкнувшие его на создание непревзойденных образцов любовной лирики.

Был ли Пушкин Дон Жуаном? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Прекрасное время пролетело быстро, и наступили серые будни ссылки. Поэт с неподдельным чувством вспоминал свои первые шаги в светском Петербурге, неудавшуюся любовь, столичный блеск, который ему всегда нравился. При этом, отмечает Горчаков, яркую улыбку сменяла грустная дума. Прежнее бретерство, вспыльчивость, и публичное озорство вернулись к поэту. Обритый после болезни, он носил молдаванскую феску и какой-то немыслимый фрак. По-прежнему был умен, ветрен, насмешлив. «В этом расположении Пушкин отошел от нас, и, пробираясь между стульев, со всею ловкостью и изысканною вежливостью светского человека, остановился перед какой-то дамою; я невольно следил за ним и не мог не заметить, что мрачность его исчезла, ее сменил звонкий смех, соединенный с непрерывной речью. Пушкин беспрерывно краснел и смеялся: прекрасные его зубы выказывались во всем своем блеске, улыбка не угасала».

Однако, быстро устав от провинциального Кишинева, в ноябре 1820 года Пушкин поехал погостить в Каменку – имение, принадлежащее сводным братьям генерала Н. Н. Раевского – Давыдовым. В Каменке (Киевская губерния) было два мира, разделенные, по выражению поэта, темами «аристократических обедов и демагогических споров». Первый кружок был представлен тучным и пожилым генералом в отставке Александром Львовичем Давыдовым, которого Пушкин назвал «толстым Аристиппом». В своих заметках «Table talk» поэт изобразил его «вторым Фальстафом» – «сластолюбив, трус, хвастлив, не глуп, забавен, без всяких правил, слезлив, и толст».

Полную противоположность этому миру представлял круг младшего брата – Василия. Он только что вышел в отставку, чтобы всецело заняться политической деятельностью. Сюда, кроме Михаила Орлова, приезжали известные декабристы – Якушкин и Николай Раевский – младший. Каменка была одним из центров Южного общества. Пушкин вращался в обоих кругах. С юным задором он принимал участие в оппозиционных свободолюбивых беседах членов тайного общества, хотя сам не был им и даже не подозревал о его существовании. Декабристы не торопились посвящать поэта в свои планы. Слишком ветреным и легкомысленным он им казался. Вот что писал Пушкин поэту Гнедичу 4 декабря 1820 года из Каменки: «Общество наше… разнообразная смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя. Женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг, много стихов». И хоть женщин в Каменке действительно было немного, Пушкин нашел наконец-то новый объект для реализации своей сексуальной агрессии.

Круг старшего брата – своего тезки – поэт посещал с особым желанием. Жена этого русского «Фальстафа», Аглая Антоновна Давыдова, была дочерью герцога де Граммона – французского эмигранта-роялиста. Таким образом, в жилах ее текла кровь знаменитого волокиты и самого блестящего кавалера эпохи Людовика XVI, графа де Граммона. Как отмечал П. К. Губер, Аглая Антоновна не изменила традициям галантности, связанным с именем ее предка. Ее дальний родственник, один из Давыдовых, сын известного партизана Дениса Давыдова, рассказывал, что она «весьма хорошенькая, ветреная и кокетливая, как настоящая француженка, искала в шуме развлечений средства не умереть от скуки в варварской России. Она в Каменке была магнитом, привлекавшим к себе железных деятелей александровского времени; от главнокомандующих до корнетов все жило и ликовало в Каменке, но – главное – умирало у ног прелестной Аглаи».

Чрезмерная доступность, сделавшая ее и ее злополучного супруга настоящей притчей во языцех, вызвала со стороны Пушкина ряд едких эпиграмм.

Иной имел мою Аглаю

За свой мундир и черный ус,

Другой за деньги – понимаю,

Другой за то, что был француз.

Клеон – умом ее стращая,

Дамис – за то, что нежно пел.

Скажи теперь, мой друг Аглая,

За что твой муж тебя имел?

Несмотря на это, поэт увлекся ветреной француженкой. Вряд ли она вызвала у него сильные чувства. Об их связи, о развитии их отношений прекрасно рассказал сам поэт в стихотворении «Кокетке».

Послушайте: вам тридцать лет,

Да, тридцать лет – не многим боле.

Мне за двадцать, я видел свет,

Кружился долго в нем в неволе;

Уж клятвы, слезы мне смешны;

Проказы утомить успели;

Вам также с вашей стороны

Измены, верно, надоели;

Остепенясь, мы охладели,

Некстати нам учиться вновь.

Мы знаем: вечная любовь

Живет едва ли три недели.

Сначала были мы друзья,

Но скука, случай муж ревнивый…

Безумным притворился я,

И притворились вы стыдливой,

Мы поклялись… потом… увы!

Потом забыли клятву нашу;

Себе гусара взяли вы,

А я наперсницу Наташу.

Мужа ее Пушкин назвал как-то в «Евгении Онегине» «рогоносцем величавым», самолично принимая участие в украшении его головы ветвистым подарком. После кратковременной близости отношения Аглаи Антоновны и Пушкина стали несколько натянутыми и холодными: видимо, она надоела ищущему новых чувств поэту. Недаром он писал в том же стихотворении:

Когда мы клонимся к закату,

Оставим юный пыл страстей —

Я своему меньшому брату.

Адель Давыдова.

Старшую дочь Аглаи Давыдовны звали Адель. Ей Пушкин посвятил стихотворение «Играй, Адель…» В эту премиленькую девочку лет двенадцати Пушкин то ли влюбился, то ли притворился, что влюбился. Постоянно на нее заглядывал, шутил с ней довольно неловко. Декабрист Якушкин вспоминает один эпизод: «Однажды за обедом он (т. е. Пушкин) сидел возле меня и, раскрасневшись, смотрел так ужасно на хорошенькую девочку, что она, бледнея, не знала, что делать, и готова была заплакать; мне стало ее жалко, и я сказал Пушкину вполголоса: “Посмотрите, что вы делаете; вашими нескромными взглядами вы совершенно замучили бедное дитя”. – “Я хочу наказать кокетку, – отвечал он, – прежде она со мной любезничала, а теперь прикидывается жестокой и не хочет взглянуть на меня”».

Некоторые современные интерпретаторы Пушкина, вроде А. Мадорского, видят в поэте «заурядного соблазнителя малолетней» и создателя прообраза набоковской Лолиты. Не стоит навешивать на поэта эти психические отклонения. Пушкин был нормальным мужчиной, любителем вполне созревших девушек и женщин. Стихотворение «Адель», как отмечает Нина Забабурова, можно читать как пожелание и пророчество: (Для наслажденья / Ты рождена). Но это был тот редкий случай, когда Пушкин оказался плохим пророком. А. О. Смирнова-Россет в 1830-е годы встретилась в Париже после многих лет с сестрой Адели, Екатериной Александровной Давыдовой (1806–1882), в замужестве маркизой де Габрияк, и тут же спросила ее об Адели, потому что на память ей пришло прелестное стихотворение Пушкина. От нее она узнала, что Адель постриглась в монахини в Риме, в монастыре Тринита дель Монте.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: