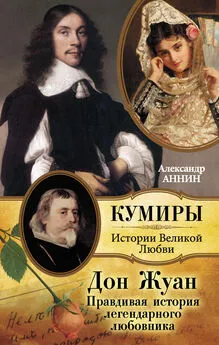

Александр Лукьянов - Был ли Пушкин Дон Жуаном?

- Название:Был ли Пушкин Дон Жуаном?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0901-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Лукьянов - Был ли Пушкин Дон Жуаном? краткое содержание

О Пушкине написано столько книг, что многотомная пушкиниана может составить хорошую библиотеку. Начиная с первых биографов поэта, П. В. Анненкова и П. И. Бартенева, пушкиноведы изучают каждый шаг великого гения, каждое его слово и движение пера. На основе воспоминаний, писем, дневников самого поэта и его современников создавались подробнейшие биографии и хронологии его жизни, расписанные чуть ли не по дням. Спрашивается, зачем нужна еще одна книга? Что нового найдет в ней искушенный читатель? Современный исследователь жизни и творчества Пушкина анализирует его личность, прежде всего с психологической точки зрения, прослеживая истории любовных увлечений. Чувственный мир поэта был очень богат; женская красота постоянно привлекала его внимание. «Он был гениален в любви, быть может, не меньше, чем в поэзии. Его чувственность, его пристрастие к женской красоте бросались в глаза. Но одни видели только низменную сторону его природы. Другим удалось заметить, как лицо полубога выступало за маской фавна», – писал П. К. Губер в книге «Донжуанский список Пушкина».

Говоря о личной жизни Пушкина, показывая его таким, каким он был на самом деле, автор не стремится опорочить его в глазах читателей. Главная цель этой книги – обнажить скрытые причины творческого вдохновения поэта, толкнувшие его на создание непревзойденных образцов любовной лирики.

Был ли Пушкин Дон Жуаном? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И все-таки, как верно изобразил себя юный поэт в стихотворении «Мой портрет», написанном на французском языке:

Сущий бес в проказах,

Сущая обезьяна лицом,

Много, слишком много ветрености —

Да, таков Пушкин.

Аглая Антоновна не могла простить поэту этого публичного осмеяния их кратковременной связи. С этого времени Пушкин стал более жесток к женщинам, с которыми вступал в связь. Он старался их публично унизить, цинично описать или их любовные отношения, или их внешность. Он постоянно похабничал над ними, как бы нарочно втирая в грязь. Анатолий Мадорский называет такое поведение поэта «сатанинским зигзагом». Мол, бес вселился в поэта. Нечистая сила тут ни при чем. Поэт был невротиком, поэтому он постоянно искал для секса женщин, которых не надо было любить. Мало того, чувственность поэта могла получать наибольшее удовлетворение только при психологическом унижении женщины. Только в этом случае он получал наибольшее сексуальное удовлетворение.

Встреча и любовная связь с распутной Аглаей Антоновной, умершей от сифилиса, стал ключевым моментом в изменении отношения поэта к женщине. Фактически это была первая связь с замужней женщиной из высшего света. До этого сексуальная жизнь поэта проходила в публичных домах и за кулисами театров. Впервые Пушкин встретил женщину, полностью удовлетворяющую его сексуальную потребность как шлюха из борделя, но таковой не являющейся. Причем в дальнейшем мы увидим, что все женщины, которые вызывали у поэта сексуальное желание, были в чем-то похожи на Аглаю Антоновну.

У Пушкина, как у ярко выраженного истерика, сформировался некий «эротический» устойчивый идеал женщины, в отличие от такого же «романтического» идеала. Этот «эротический» идеал прекрасно описал Фрейд: «В нормальной любовной жизни ценность женщины определяется ее непорочностью и понижается с приближением к разряду проститутки. Поэтому странным отклонением от нормального кажется то обстоятельство, что влюбленные нашего типа относятся к женщинам именно такого разряда как к наиболее ценным объектам любви. Любовным связям с этими женщинами они отдаются всеми силами своей души, со страстью, поглощающей все другие интересы жизни. Они и могут любить только таких женщин и всякий раз предъявляют к себе требование неизменной верности, как бы часто ни нарушали ее в действительности. В этих чертах описываемых любовных отношений чрезвычайно ясно выражен навязчивый характер этих отношений, свойственных в известной степени всякому состоянию влюбленности. Не следует, однако, полагать, на основании этой верности и силы привязанности, что одна единственная такая любовная связь заполняет всю жизнь таких людей, или она бывает только один раз в жизни. Наоборот, страстные увлечения такого рода повторяются с теми же особенностями много раз в жизни лиц такого типа как точная копия предыдущей. Больше того, в зависимости от внешних условий, например, перемены места жительства и среды, любовные объекты могут так часто сменять один другой, что из них образуется длинный ряд».

Вот такой длинный ряд сексуальных похождений испытал Пушкин, когда вновь весной 1821 года вернулся в Бессарабию.

2

Благонравный и патриархальный Инзов решает приступить к его духовному перевоспитанию своего подопечного. Он начал с того, что поселил Пушкина в своем доме, «открыв» ему свой стол, дает ему работу – переводить на французский язык текст молдавских законов, старается обратить его на путь истинный. «…В распущенном, подчас даже безумном Пушкине, – пишет П. В. Анненков, – Инзов видел более задатков будущности и морального развития, чем в ином изящном господине…»

«Иван Никитич, – отмечает другой современник, – привязал к себе Пушкина, снискал доверенность его и ни разу не раздражил его самолюбия. Впоследствии Пушкин, переселясь в Одессу, при каждом случае говаривал об Иване Никитиче с чувством сыновнего умиления».

Инзов хотел наставить юношу на «путь истинный», но опального поэта интересовало совсем другое. Кишиневская жизнь, столь яркая и своеобразная, столь непохожая на петербургскую, где сливались и уживались рядом Европа и Восток, первобытная грубость и простота нравов с внешним лоском и французским языком, пришлась вначале поэту не по вкусу. Но потом Пушкин привык. Он посещал салоны богатых молдаван, с любопытством присматривался к кишиневскому обществу, ухаживал за местными красавицами-молдаванками, гречанками, цыганками, – писал шуточные стихи и эпиграммы. О времяпрепровождении Пушкина хорошо рассказывает его лицейский товарищ, будущий канцлер Российской империи В. П. Горчаков: «Говоря о балах в Кишиневе, я должен сказать, что Пушкин охотно принимал приглашения на все праздники и вечера и все его звали. На этих балах он участвовал в неразлучных с ними занятиях – любил карты и танцы».

Как бы защищая свою психику от вторжения извне, Пушкин снова надевает на семя «броню» из внешней агрессивности – совершает необдуманные поступки, ввязывается в дуэльные истории, ссорясь из-за пустяков с офицерами и молдавскими боярами. Друзьям поэта приходилось постоянно улаживать эти конфликты, а Инзову сажать непоседливого Пушкина под домашний арест. Поэт как бы сам нарывался на неприятности. Сколько раз он стоял на краю могилы под дулом пистолета противника. Надо сказать, что поэт был смел и безразличен к своей судьбе. Он как бы сам искал смерти. «…к счастью, – отмечал А. Ф. Вельтман, – дело не доходило даже до первой крови, и после первых выстрелов его противники предлагали мир, а он принимал его. Я не был стряпчим, но был свидетелем издали одного “поля”, и признаюсь, что Пушкин не боялся пули точно так же, как и жала критики. В то время, как в него целили, казалось, что он, улыбаясь сатирически и смотря на дуло, замышлял злую эпиграмму на стрельца и на промах». Когда поэт дрался с офицером генерального штаба Зубовым, то пришел на дуэль с черешнями и завтракал ими, пока тот стрелял. По словам его современника И. П. Липранди Пушкин «всегда восхищался подвигом, в котором жизнь ставилась на карту».

Поэт пристрастился к карточной игре, играл в бильярд, и вообще вел самый разболтанный образ жизни со всей пылкостью своего характера. Там, где танцевали, он от всей души предавался пляске; где был легкий разговор, он был неистощим в остротах; с жаром вступал в разговор, а в жарких спорах его проглядывал скорее вызов для приобретений сведений, чем просто любовь к болтовне. И все это Пушкин делал с огромной самоуверенностью и неограниченным самолюбием.

«Кишиневское общество, – пишет П. В. Анненков, – как и всякое другое, искало удовольствий и развлечений, но благодаря своему составу из помеси греко-молдаванских национальностей оно имело забавы и наклонности, ему одному принадлежащие. Многие из его фамилий сохраняли еще черты и предания турецкого обычая, что в соединении с национальными их пороками и с европейской испорченностию представляло такую смесь нравов, которая раздражала воображение и туманила рассудок, особенно у молодых людей, попадавших в эту атмосферу любовных интриг всякого рода. По внешности кишиневская жизнь ничем не отличалась от жизни губернских городов наших: те же рауты, балы, игрецкие дома, чопорные прогулки в известной части города по праздникам, беготня и поздравления начальников в торжественные дни и проч., но эта обстановка едва прикрывала своеобычные черты домашнего и нравственного быта жителей, не встречавшиеся нигде более, кроме этой местности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: