Коллектив авторов - Словенская литература. От истоков до рубежа XIX–XX веков

- Название:Словенская литература. От истоков до рубежа XIX–XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентИндрик4ee36d11-0909-11e5-8e0d-0025905a0812

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-105-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Словенская литература. От истоков до рубежа XIX–XX веков краткое содержание

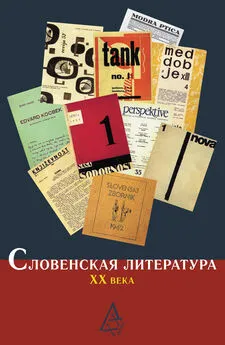

Научное издание, созданное словенскими и российскими авторами, знакомит читателя с историей словенской литературы от зарождения письменности до начала XX в. Это первое в отечественной славистике издание, в котором литература Словении представлена как самостоятельный объект анализа. В книге показан путь развития словенской литературы с учетом ее типологических связей с западноевропейскими и славянскими литературами и культурами, представлены важнейшие этапы литературной эволюции: периоды Реформации, Барокко, Нового времени, раскрыты особенности проявления на словенской почве романтизма, реализма, модерна, натурализма, показана динамика синхронизации словенской литературы с общеевропейским литературным движением. Книга адресована филологам, историкам культуры, преподавателям и студентам, всем, кому интересна литература Словении.

Словенская литература. От истоков до рубежа XIX–XX веков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Одно из важных мест в словенской литературе эпохи барокко занимает ораторское искусство, широкое распространение получает проповедь. Налицо явление парадоксальное: от периода Реформации сохранилось лишь несколько проповедей, хотя именно они занимали ведущее место в протестантской литургии. Последующий же период оставил целый ряд проповеднических текстов, то есть католическая традиция опиралась в большей степени на слово «живое», а не печатное, на высокое искусство оратора. Одним из выдающихся риторов был, по свидетельству современников, Хрен, однако его выступления не сохранились. До настоящего времени дошли проповеди Я.Светокрижского, Р. Люблянского и Е. Базара.

Ведущим автором жанра проповеди, крупнейшим представителем барочной риторики в словенских землях является капуцин Янез Светокрижский (настоящее имя Тобиа Лионелли, 1648–1714), выходец из Випавской долины. Пять томов его проповедей (233 текста, около 3000 страниц) под общим названием «Святая книга» (1691–1707), вышедших в Венеции и Любляне, содержат обширный энциклопедический материал о жизни словенцев конца XVII в. В сборник, предназначенный для священнослужителей, входят воскресные и праздничные проповеди, проповеди по особым случаям и проповеди, посвященные святым, написанные на основе нижнекрайнской письменной традиции и особенностей випавского диалекта. В содержательном плане наиболее интересен третий том, тексты которого обращены к самым разным бытовым темам, например, рукоположение приходского священника, выборы аббатисы, похороны представителей разных сословий: феодала, торговца, крестьянина, младенца, вдовы. Сочинения Светокрижского отличаются живостью и доходчивостью языка, простонародным юмором, разнообразием иллюстративного материала: в них приводятся примеры не только из Священного Писания, но и из античной истории, литературы и философии, сюжеты древних мифов, средневековых легенд, народных сказок, присутствует современный автору бытовой и исторический контекст (ссылки на важнейшие текущие события, такие как осада Вены турками в 1683 г., эпидемия чумы начала XVIII в.). Так, рассуждая о соблюдении меры во всем, автор приводит такой, понятный пастве, пример: «Видели вы когда-нибудь старуху, что из замка вино несла? Несет она вино и думает: “Раз такой красивый кувшин, и вино должно быть хорошо”. И попробовала капельку. Вино сладкое, вкусное – хлебнула глоток. Где один глоток, там и другой. Так и выпила весь кувшин до дна. Выпила и хочет назад идти, а голова-то кружится, в глазах рябит, ноги не слушаются. Упала, лоб разбила и только тут поняла, что это проклятое вино с ней сделало» [51]. Несмотря на иногда вычурно-аллегоричный стиль, тексты Светокрижского содержательны и композиционно продуманны. В каждой проповеди автор троекратно обращается к слушателю с духовным наставлением. Композиция отдельного выступления трехчастная, открывающаяся эпиграфом, задающим главную тему и взятым из Евангелия, затем следуют введение (exordium), основная часть (confirmatio), иллюстрированная многочисленными примерами, и нравоучительный вывод-наставление (conclusio). Ряд проповедей несет в себе выраженные черты некоторых литературных жанров (басня, анекдот). Отдельные элементы поэтики барокко проявляются также в сочетании отвлеченной символики и натуралистической конкретности образов, гротеске, антитетичности, вычурной метафорике, гиперболизации. Светокрижский первый автор, который, говоря о словенском населении, чаще использует термин «словенец», а не «крайнец». Сравнивая людей разных сословий, проповедник выдвигает мысль о том, что благородство происхождения есть результат духовного богатства, а не положения в обществе.

Дальнейшее развитие жанр проповеди получает в сочинениях католических священников Рогерия Люблянского (в миру Михаэля Краммера, 1667–1728) и Ернея Базара из Шкофьей Локи (1683–1738). В отличие от своего собрата капуцина Светокрижского, который был более лиричен, стиль Рогерия Люблянского отличает предельный рационализм. Текст «Победные небеса» (I часть – 1731, II часть – 1743) содержит 126 проповедей о жизни святых, прочитанных Рогерием с 1708 по 1728 гг., которые вышли отдельной книгой после смерти проповедника. Следуя барочным образцам итальянских религиозных авторов, он усложняет текст обилием деталей, цветовой, природной, животной символикой, предваряет стихотворным эпиграфом на словенском и латинском языках, адаптируя амброзианский восьмисложник латинской христианской поэзии к нуждам родного языка. Особое внимание обращает на себя синопсис в начале проповеди, являющийся ключом к пониманию смысла речи. Повествование развивается вокруг главной мысли по строго заданной схеме.

Интеллектуальны и философски заострены наставления иезуита Базара из «Проповедей об экзерцициях св. Игнация» (1734), в которых автор, копируя стиль основателя ордена Игнатия Лойолы, размышляет о воле разума, направляемого верой. Эти проповеди, представляющие полную противоположность живым и понятным пастве выступлениям Светокрижского, написаны на основе языка протестантов и содержат элементы верхнекрайнского и шкофьелокского диалектов.

Менее известно творчество Петера Павла Главара (1721–1784), относящееся к самому концу рассматриваемого периода. Рукописный сборник его проповедей включает небольшие тексты и других авторов. Еще короче проповеди архиепископа из Горицы Карла Михаэля Аттемса (1711–1774), 80 из которых сохранилось в рукописи. Он проповедовал на нескольких языках, в том числе и на словенском.

К периоду рекатолизации относится развитие театрального искусства, инспирированное иезуитским и капуцинским орденами. На службу утверждения католичества была поставлена «школьная драма», выросшая из средневековых мистерий. Чтобы воспрепятствовать проникновению в учебные заведения фольклора, иезуиты, чья монополия на образование просуществовала с 1596 по 1773 г., широко использовали постановки «живых картин» – драматических костюмированных представлений на религиозные темы, разыгрывавшихся на латыни или по-немецки. Традиция таких представлений восходит к временам позднего Средневековья и связана с церковными праздниками (рождественские и пасхальные процессии) и важными событиями в жизни горожан (Люблянская мистерия во славу Спасителя после эпидемии чумы 1598-99 гг.). Драматические спектакли-процессии, представляющие путь Спасителя на Страсти (пассионы), разыгрывались под открытым небом при участии большого количества представителей разных сословий в большие церковные праздники и были самым распространенным видом театральных представлений. Многочисленные верующие, вовлеченные в действие, представляющее страдания Христа, должны были, соприкоснувшись с судьбой Спасителя, проникнуться идеей преображения. С 1617 г. до рубежа XVII–XVIII вв. на словенских землях осуществлялась постановка девяти пассионов, три из которых шли на словенском языке. Такая барочная «проповедь в картинах», переведенная с немецкого капуцинским проповедником патером Ромуальдом Штандрежским (в миру Ловренцем Марушичем, 1676–1748) в 1721 г. и сохранившаяся до наших дней, получила название «Шкофьелокский пасион» и считается первым словенским драматическим спектаклем. Текст этого произведения состоит из 869 стихов, развившихся из богослужебного речитатива, написанных в форме диалогов, монологов и реплик, снабжен латинским введением и сносками-комментариями на немецком языке.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: