Валерий Рабинович - История зарубежной литературы XIX века: Романтизм

- Название:История зарубежной литературы XIX века: Романтизм

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентБИБКОМd634c197-6dc9-11e5-ae5f-00259059d1c2

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-7996-1139-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Рабинович - История зарубежной литературы XIX века: Романтизм краткое содержание

Учебное пособие предлагает сжатую характеристику романтизма как культурного феномена – как в его собственно «романтической» идентичности, так и в более широком культурном контексте (с одной стороны, Просвещение, с другой – «рубежные» феномены самокритики романтизма и творчество Генриха Гейне как «постромантический» феномен). В пособии представлена характеристика основных художественных доминант творчества ряда писателей-романтиков, а также их отдельных произведений, в приложениях – варианты анализа отдельных поэтических текстов, относящихся к эпохе романтизма, в аспекте отражения в них «общеромантических» доминант и в интертекстуальных контекстах.

История зарубежной литературы XIX века: Романтизм - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Песнь о Гайавате» Г. Лонгфелло (1855) – текст, осознанно копирующий по форме (а отчасти и по смыслу) классические эпосы (вплоть до того, что Лонгфелло для своей «Песни о Гайавате» выбрал стиховой размер финского эпоса «Калевала»), но при этом парадоксальным образом вмещающий в эпическую форму многие «внеэпические», порожденные более поздними культурными эпохами смыслы, образы, мотивы. Здесь безусловна и в определенном смысле «идеологическая» составляющая: лонгфелловский «авторский эпос», пропитанный гуманистическими смыслами и ценностями более поздних эпох, очевидно, должен был внедрить эти смыслы и ценности в сознание индейцев.

С одной стороны, по многим параметрам «Песнь…» соответствует канонам традиционного эпоса. Присутствует здесь, в частности, своеобразная «абсолютная эпическая дистанция», о которой, характеризуя эпосы, писал М. М. Бахтин, – дистанция ценностная, иерархическая, дающая, по М. М. Бахтину, создателю эпоса «установку человека, говорящего о недосягаемом для него прошлом, благоговейную установку потомка». Эта установка предполагает «безоценочность»: эпос есть повествование о великих событиях «абсолютного прошлого», без выделения более и менее важного, без явного выражения симпатий и антипатий, даже если описывается конфликт. Вот и в «Песни о Гайавате» схватка Гайаваты с собственным отцом, Муджэкивисом, которому Гайавата отправился мстить как коварному соблазнителю и виновнику гибели его матери, описывается как схватка эпических великанов, равно достойных почтения, и заканчивается ее описание сценой великого примирения и отцовского наставления, данного Муджэкивисом Гайавате (впрочем, примечательно, что и вина Муджэкивиса оказалась неотделимой от великого обретения индейских народов, а именно рождения Гайаваты; возможно, что таким образом в «Песни о Гайавате» трансформировался библейский мотив первородного греха, давшего начало земной истории человечества).

Сам образ Гайаваты в основном соответствует традиционному образу национального эпического героя, вбирающего в себя совокупную мощь и совокупную мудрость всего народа (отсюда – «сверхчеловеческие» способности Гайаваты) и в то же время неразрывно связанного с народом. В принципе эпический герой «внеличностен» – он есть воплощение народа, и поэтому любое событие в судьбе эпического героя (любовь, женитьба, наконец, смерть) тесно связана с судьбой его народа; в свою очередь, любое событие в судьбе народа проявляется и в судьбе эпического героя. Вот и любовь Гайаваты к дочери стрелоделателя из дальнего и враждебного племени дакотов оказывается неразрывно связанной с «политической» задачей примирения с дакотами:

Вот поэтому, Нокомис,

Я женюсь на Миннегаге,

Чтоб меж ними и меж нами

Поселился мир навеки,

Навсегда забылись распри,

Раны старые зажили.

(Вспомним, что, например, в немецком эпосе «Песнь о Нибелунгах» любовь эпического героя Зигфрида к Кримхильде и его борьба за право стать ее мужем неотделима от территориальных притязаний:

…Коль я свою невесту не получу добром,

Ее я силой вырву у братьев-королей,

А земли их и подданных возьму в придачу к ней.

В грузинском же эпосе «Витязь в тигровой шкуре» любовь эпического героя Тариэла к Нестан-Дареджан накладывает на него обязательство совершить нечто великое во благо своего народа, и это обязательство конкретизируется самой НестанДареджан:

Нам обязаны хатавы

Дань представить по условью,

Отчего ж мы потакаем

Их обману и злословью?..

Вот совет тебе разумный:

Объяви войну хатавам.

Заслужи почет и славу

В столкновении кровавом).

В свою очередь, народная беда – голод – не обходит и семью Гайаваты: его жена Миннегага умирает голодной смертью. Личной судьбы у эпического героя быть не может – нет личной судьбы и у Гайаваты.

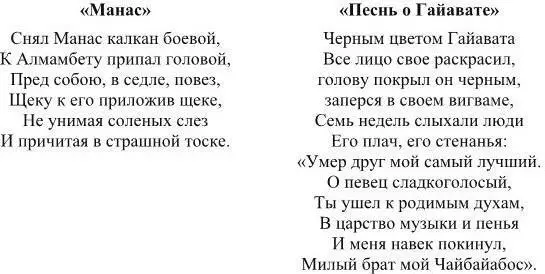

Гайавата, подобно многим эпическим героям, вмещает в себя «сверхчеловеческое», знаменующее его особые возможности, а в его лице силу и мощь всего его народа, и в то же время человеческое, эмоционально сближающее его с людьми. Лонгфелловский Гайавата, с одной стороны, неземного происхождения (его отец – Западный ветер Муджэкивис; его бабушка – с небес), но вырос он среди людей своего племени и потому душевно породнился с ними, стал способен испытывать сильные эмоции, труднопредставимые, например, у античных олимпийских богов. Можно сопоставить в этой связи плач киргизского эпического героя Манаса после гибели его друга Алмамбета, и плач лонгфелловского Гайаваты тоже после смерти друга:

Характерный для эпосов мотив «почти неуязвимости» эпического героя или кого-либо из его окружения («ахиллесова пята» в гомеровской «Илиаде»; единственное уязвимое место на спине Зигфрида из немецкой «Песни о нибелунгах» и др.) в «Песни о Гайавате» варьируется неоднократно, порой серьезно или почти серьезно, порой явно пародийно. Так, у друга Гайаваты силача Квазинда есть единственное уязвимое место, и эта своеобразная «ахиллесова пята» – на темени, причем и эта «ахиллесова пята» уязвима только для шишек голубой ели. В сцене же поединка Гайаваты и его отца Муджэкивиса эпический мотив «почти неуязвимости» приобретает отчасти пародийную трансформацию, что, очевидно, свидетельствует об отчасти ироническом отношении интеллектуала XIX века Лонгфелло к эпическим канонам, воспринимаемым уже как «штампы». Перед поединком Гайавата и Муджэкивис спрашивают друг друга о том единственном, что для каждого из них смертельно (поскольку они претендуют на роль эпических персонажей, предполагается, что такой единственный источник смертельной опасности для каждого из них существует). Муджэкивис называет в качестве такового скалистый утес Вавбик; Гайавата – гигантский тростник Эпокву. Однако в результате поединка, в ходе которого выяснялось, что оба – и Гайавата, и Муджэкивис – по поводу тростника и утеса просто пошутили.

Словно дерево, качался

на ветру тростник могучий,

И гигантскою лавиной

Пал на землю черный Вавбик,

В то же время, реконструируя традиционно эпические смыслы и формы, Лонгфелло в то же время наполнил «Песнь…» множеством смыслов и мотивов, отнюдь не характерных для «эпического» мирообраза, порожденных более поздними культурными эпохами, в том числе XIX веком. В частности, если традиционные эпосы «внеличностны» (даже эпический герой прежде всего воплощение совокупной мощи, мудрости и прочих достоинств народа, но не отдельная личность со своими особыми качествами), то в «Песни о Гайавате» уже выделяются носители именно «личностных» качеств, будь то «хвастун великий» Ягу или же принесший в патриархальную жизнь племени Зло По-Пок-Кивис. Так, Ягу, в чьем описании присутствует явно чуждый традиционным эпосам иронический подтекст, оказывается в «Песни…» именно хранителем традиционных ценностей, ибо его вдохновенные рассказы о собственных вымышленных подвигах словно бы закрепляют те ценности, во имя которых эти подвиги были совершены. Понимая, что его истории вымышлены, порой посмеиваясь лично над Ягу, окружающие тем не менее слушают их с вниманием; по существу – в подтексте – истории Ягу есть своеобразная устная литература, и парадоксальным образом именно «великому хвастуну» Ягу было суждено принести племени главную правду – о появлении христианских проповедников.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: