Бен Орлин - Математика с дурацкими рисунками. Идеи, которые формируют нашу реальность

- Название:Математика с дурацкими рисунками. Идеи, которые формируют нашу реальность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9357-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Бен Орлин - Математика с дурацкими рисунками. Идеи, которые формируют нашу реальность краткое содержание

Орлин выступает не только как педагог, но и как художник-иллюстратор: его смешные человечки и закорючки покорили тысячи школьников, покорят и вас. Изящные каламбуры и забавные ассоциации, игры разума и цифровые загадки (к каждой из которых вы получите элегантную и ироничную разгадку) и, конечно, знаменитые фирменные рисунки (которые, вопреки заглавию, не такие уж дурацкие) позволяют Орлину легко и остроумно доносить самые сложные и глубокие математические идеи и убеждают в том, что даже математика может быть страшно интересной.

Математика с дурацкими рисунками. Идеи, которые формируют нашу реальность - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Критики говорят, что рейтингом легко манипулировать, но Мэтьюс не возражает. На самом деле в этом-то и есть весь смысл: чем больше учеников запишутся на экзамен, тем лучше. Школы, которые побуждают, умасливают и поощряют учеников к этому шагу, не жульничают, они делают своим ученикам добро. Он даже доволен титулом «лучшие» и говорит в интервью The New York Times , что это «в нашем обществе значение этого термина весьма эластично» [194].

В качестве обоснования своей точки зрения Мэтьюс любит цитировать исследование 2002 года, охватившее 300 000 школьников в Техасе [195]. Сосредоточившись на тех, кто набрал низкие баллы на SAT, исследователи обнаружили, что ученики, получившие два балла на экзамене AP (то есть завалили его), позже превзошли своих сверстников, которые вообще не пытались сдать AP. Само усилие — даже без проходного балла — похоже, закладывало основу успеха в колледже [196].

Все это переворачивает повествование с ног на голову. Судя по всему, Мэтьюс полагает, что «Индекс вызовов» — плохое окно, но в то же время такое табло результатов, в котором нуждается нация.

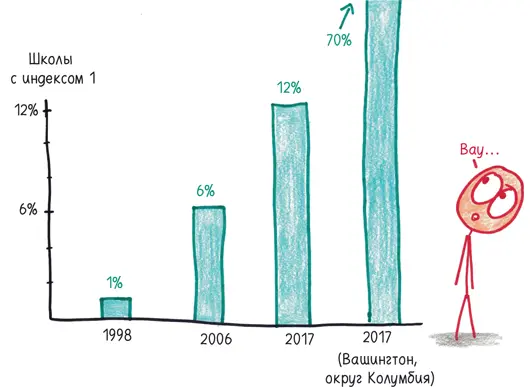

К счастью или к несчастью, влияние рейтинга невозможно отрицать. Мэтьюс постоянно подсчитывает число школ с индексом 1 — одна попытка сдать экзамен AP на одного ученика [197]. В 1998 году их доля по всей стране составляла всего 1 %. В 2017-м она возросла до 12 %. В Вашингтоне (округ Колумбия), средоточии влияния Мэтьюса (в конце концов, он пишет для The Washington Post ), их больше 70 %.

Для Мэтьюса «Индекс вызовов» был прицельной атакой на вялый и предвзятый статус-кво: точку зрения, согласно которой школы, где учится много богатых детей, хороши, а школы, где учится много бедных детей, плохи [198]. Он с гордостью перечисляет школы с высоким рейтингом, где учатся дети из малообеспеченных семей. Он отмахивается от возражений: а как же дети из Истсайд Хай Скул в Гейнсвилле, штат Флорида, многие из которых читают хуже своих сверстников, или катастрофическое количество детей, бросающих школу, в Локк Хай в Лос-Анджелесе? В ответ на это Мэтьюс говорит, что эти школы заслуживают признания за свои усилия, а не осуждения за трудности, с которыми они сталкиваются.

Во всех статистических методах закодированы определенные взгляды на мир, который они стремятся измерить. В случае «Индекса вызовов» эти взгляды продиктованы воспоминаниями о Хайме Эскаланте и надеждами на распространение его педагогического подхода в масштабах всей страны. Ваше отношение к методу Мэтьюса в конечном итоге сводится к вашему мнению относительно его взглядов [199].

Глава 20. Измельчители книг

В библиотеке жизни бродит зверь — химера под названием «цифровые гуманитарные науки». У нее тело литературного критика, голова статистика и растрепанная шевелюра Стивена Пинкера {69} . Кое-кто полагает восторженно, что это всполох света в темной пещере. Другие презирают ее, как слюнявую собаку, вонзившую клыки в первое издание «Госпожи Бовари». Чем же занимается это существо? Просто превращает книги в набор данных.

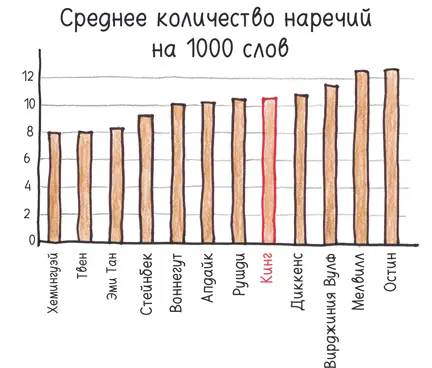

1. Что теоретически может пойти не так?

В прошлом году я прочел замечательную книгу Бена Блатта «Любимое слово Набокова — лиловый» [200], в которой тексты великих прозаиков анализируются с помощью статистических методов. Первая глава («Будьте умеренны») исследует известное клише — совет начинающим писателям: «Избегайте наречий». Стивен Кинг, например, однажды сравнил наречия с сорняками и предупредил: «Дорога в ад вымощена наречиями». Итак, Блатт подсчитал количество наречий, оканчивающихся на — ly {70} ( firmly — «непоколебимо», furiously — «яростно» и т. д.), в произведениях различных авторов. Вот что он обнаружил:

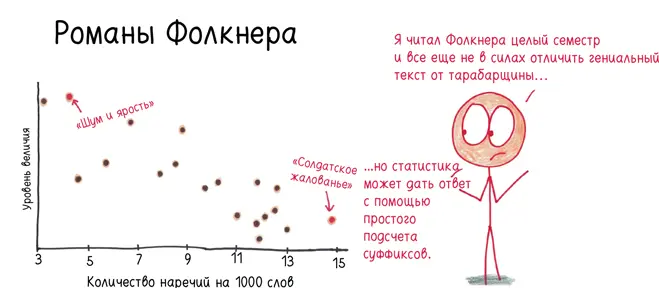

Пристрастие к наречиям, свойственное Джейн Остин, чьи романы входят в золотой фонд англоязычной прозы, казалось бы, убедительно опровергает такую точку зрения. Однако затем Блатт указал на забавную закономерность. Если взять весь корпус произведений того или иного автора, реже всего наречия встречаются в их величайших романах.

(Как измерялось «величие», рассказано в примечании [201].)

В каком романе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда реже всего встречаются наречия? «Великий Гэтсби». А у Тони Моррисон? «Возлюбленная». Как насчет Чарльза Диккенса? «Повесть о двух городах», на втором месте «Большие надежды». Разумеется, есть исключения (Набоков чаще всего употребляет наречия в «Лолите», а эта его книга снискала, пожалуй, наибольшее признание), но тенденция ясна. Чем реже встречаются наречия, тем яснее и сильнее проза. Высокая частотность наречий свойственна рыхлым текстам второго эшелона.

Мне вспоминается, как однажды в колледже мой сосед по комнате Нилеш с улыбкой заметил: «Знаешь, что мне по душе? Ты очень часто говоришь „теоретически“. Это одно из твоих фирменных словечек».

Я оцепенел. Я задумался. И в тот момент слово «теоретически» исчезло из моего лексикона.

Нилеш оплакивал эту потерю месяцами, а я боролся с чувством вины за то, что предал сразу двух друзей: и слово, и соседа. Я ничего не мог с собой поделать. Призрак в моем мозгу, превращающий смыслы в слова, действует инстинктивно и расцветает в тени. Привлечение внимания к определенному слову отпугнуло призрака. Он пошел на попятную.

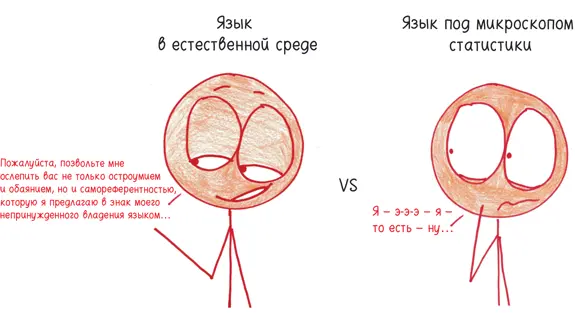

Когда я ознакомился со статистикой Блатта, ситуация повторилась. С тех пор я стал параноидально избегать наречий, превратился в неутомимого беглеца, опасаясь, что наречия проникнут в мою прозу, словно пауки залезут в рот, пока я сплю. Я признаю, что это ходульный, неестественный подход к языку, не говоря уже о том, что это наивный подход к статистике: корреляция еще не означает причинно-следственной связи. Но я ничего не могу с собой поделать. Таковы посулы и опасности цифровых гуманитарных наук, таковы они все до мозга костей (кстати, думаем-то мы другим мозгом, головным). Если рассматривать литературу всего лишь как наборы слов, то она, безусловно, содержит огромный массив данных. Но наборы слов — это еще не литература. Статистика устраняет контекст. Ее анализ начинается с уничтожения смысла. Будучи поклонником статистики, я доверяю ей. Будучи любителем книг, я содрогаюсь. Возможен ли компромисс между роскошью литературы и ледяной аналитической силой статистики? Или, как я часто опасаюсь, они прирожденные враги?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Приямвада Натараджан - Карта Вселенной [Главные идеи, которые объясняют устройство космоса]](/books/1075278/priyamvada-nataradzhan-karta-vselennoj-glavnye-idei.webp)