Питер Эткинз - Десять великих идей науки. Как устроен наш мир.

- Название:Десять великих идей науки. Как устроен наш мир.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-17-051198-3, 978-5-17-050272-1, 978-5-271-19820-5, 978-5-271-19821-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Питер Эткинз - Десять великих идей науки. Как устроен наш мир. краткое содержание

Эта книга предназначена для широкого круга читателей, желающих узнать больше об окружающем нас мире и о самих себе. Автор, известный ученый и популяризатор науки, с необычайной ясностью и глубиной объясняет устройство Вселенной, тайны квантового мира и генетики, эволюцию жизни и показывает важность математики для познания всей природы и человеческого разума в частности.

Десять великих идей науки. Как устроен наш мир. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

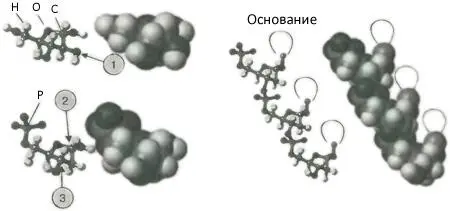

Рис. 2.4.Структура дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Мы можем понять структуру этой сложной молекулы, взглянув, как она слагается из простых компонент. Слева вверху мы видим молекулу сахара рибозы. Эта молекула является кольцом из четырех атомов углерода (C) и одного атома кислорода (O), с различными частицами и кусочками, прикрепленными к нему. Теперь вообразите, что один атом кислорода, прикрепленный к атому углерода на юго-востоке кольца (стрелка 1), удален, чтобы получилась дезоксирибоза, а к другому концу молекулы прицеплена фосфатная группа. Теперь представьте, что молекулярная группа — нуклеотидное основание (смотрите на рис. 2.5, но представляйте комочек здесь) — прикреплена к одному из углеродных атомов кольца (стрелка 2), а фосфатная группа связана с другим углеродным атомом кольца (стрелка 3), чтобы образовать цепь, как показано справа. Это цепь ДНК.

Это позвоночник. К каждому кольцу дезоксирибозы прикреплены другие молекулы, называемые нуклеотидными основаниями . Термин «основание» в этом названии имеет техническое происхождение, так как в химии основными называют соединения, вступающие в реакции с кислотой: основными эти соединения делает присутствие атомов азота в их молекулах, верный признак основных соединений в химии. В ДНК встречаются только четыре нуклеотидных основания, а именно, аденин (обычно обозначаемый буквой A), гуанин (G), цитозин (C) и тимин (T). Аденин и гуанин имеют во многом похожие формы, с двумя углеродными кольцами и атомами азота, сцепленными вместе. Эти структуры характерны для класса соединений, которые химики называют «пуринами». Напротив, цитозин и тимин имеют лишь одно углеродное кольцо с атомами азота. Эти структуры характерны для класса соединений, называемых «пиримидинами». Чтобы вообразить молекулу ДНК, представьте себе, что одно из этих четырех оснований прикреплено к каждому кольцу рибозы на позвоночнике, причем выбор основания в каждом положении с виду случаен. Возможно, вы начнете понимать, почему люди считали ДНК скучной.

Рис. 2.5.Четыре основания, образующие буквы генетического кода. Аденин (A) и гуанин (G) являются пуринами, цитозин (C) и тимин (T) — пиримидины. (Не помеченные маленькие светло-серые атомы являются водородом.) Стрелками указаны атомы азота, формирующие связи с молекулами рибозы в ДНК.

Как только в ДНК увидели генетическое вещество, возник огромный интерес к деталям ее структуры. Туман над этой структурой начал развеиваться, когда австро-американский биохимик Эрвин Чаргафф (р. 1905), родившийся в городе Черновцы в западной Украине (входившем в Австрию под именем Черновиц) и эмигрировавший в Соединенные Штаты для работы в Колумбийском университете в Нью-Йорке, обратил свое внимание на эту проблему. В 1950, используя новую технику «бумажной хроматографии», которая позволяла разделять и идентифицировать тесно связанные виды соединений путем нанесения их смесей на полоску бумаги, Чаргафф обнаружил равные количества аденина и тимина и равные количества гуанина и цитозина, независимо от вида ткани, из которой он экстрагировал ДНК. Из этого следовало предположение, что аденин каким-то образом всегда ассоциирован с тимином, а гуанин всегда ассоциирован с цитозином. Он также обнаружил, что пропорции долей каждой пары оснований различаются от вида к виду, но являются одинаковыми для различных клеток одного и того же животного. Наблюдения показали, что существует не одна, а много ДНК, и что состав каждой ДНК специфичен для данного организма, в точности как если бы это была его светокопия. Чаргафф также обнаружил, что какие бы виды он ни использовал в качестве источника ДНК, полное количество пуринов (двойных колец аденина и гуанина) является таким же, как полное количество пиримидинов (одиночных колец цитозина и тимина). Вся эта информация оказалась, безусловно, решающей для распознавания структуры ДНК и, как выяснилось задним числом, является почти достаточной, чтобы понять структуру молекулы.

Роль ветра, который окончательно унес остатки тумана, сыграла информация, полученная с помощью экспериментов по диффракции рентгеновских лучей, которые провели новозеландец Морис Уилкинс (р. 1916) и Розалинда Франклин (1920-1958) в Королевском колледже в Лондоне, и дальнейшее развитие их результатов Френсисом Криком (р. 1916 в Нортгемптоне) и Джеймсом Уотсоном (р. 1928 в Чикаго) в Кембридже. Как уже в тысячу раз было пересказано, это была история надувательства, соперничества, напористости, рвения, враждебности, трагедий, женоненавистничества, мошеннических трюков, в большей мере, чем можно вообразить. Вероятно, нельзя считать слишком большим сюрпризом тот факт, что одно из наиболее важных открытий двадцатого века с неизбежностью вызвало к жизни наиболее человеческие эмоции и взаимоотношения.

Трагической фигурой, безусловно, была Франклин, умершая в тридцать семь лет от рака яичников, почти наверняка вызванного облучением рентгеновскими лучами, которыми она пользовалась в своей работе: жизнь не выдает своих секретов, не требуя жизни взамен. Соблазнительно было бы произвести Франклин из трагической фигуры в трагическую героиню и поставить ее в центр всей истории, но это не соответствует фактам. Факты этой очень человеческой истории выглядят следующим образом. Они должны дать абрис обстановки в Британии середины двадцатого века, когда с сегодняшней точки зрения отношение мужчин к женщинам было… неразвитым.

Уилкинс работал над ДНК в Королевском колледже, когда глава лаборатории, намереваясь построить рентгеновский аппарат, пригласил Франклин поработать в колледже и вложить в дело свои специальные познания в рентгеновской кристаллографии. Она приобрела эти познания, изучая микроструктуру угля в парижской лаборатории и была живо заинтересована в том, чтобы переключить свое внимание на живую жизнь в большей степени, чем на ископаемую. Было не вполне ясно, удастся ли ей совершить эту перемену места работы, поскольку Королевский колледж в то время запрещал женщинам находиться в его общей комнате. [9]Уилкинс отсутствовал в момент ее появления и, возвратясь, был приведен в замешательство ролью новой сотрудницы. Немедленно произошло столкновение темпераментов, и каждый из соперников создал свою лабораторию для работы над ДНК. Обе группы вскоре получили весьма неплохие рентгеновские фотографии нитей, образующих эту молекулу. На конференции в Неаполе Уилкинс встретил молодого американского биолога Джеймса Уотсона и показал ему свои изображения. Это побудило Уотсона начать работу над структурой ДНК, и в сентябре 1951 г. он отправился в Кембридж, чтобы изучить дифракцию рентгеновских лучей в лаборатории, которой заведовал сэр Лоуренс Брэгг, один из основателей рентгеновской кристаллографии. Здесь Уотсон встретил Френсиса Крика, как раз заканчивавшего докторскую диссертацию.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: