Питер Эткинз - Десять великих идей науки. Как устроен наш мир.

- Название:Десять великих идей науки. Как устроен наш мир.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-17-051198-3, 978-5-17-050272-1, 978-5-271-19820-5, 978-5-271-19821-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Питер Эткинз - Десять великих идей науки. Как устроен наш мир. краткое содержание

Эта книга предназначена для широкого круга читателей, желающих узнать больше об окружающем нас мире и о самих себе. Автор, известный ученый и популяризатор науки, с необычайной ясностью и глубиной объясняет устройство Вселенной, тайны квантового мира и генетики, эволюцию жизни и показывает важность математики для познания всей природы и человеческого разума в частности.

Десять великих идей науки. Как устроен наш мир. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Природа имеет замечательное свойство, называемое калибровочной симметрией . Это унылое, беспомощное и нелепое наименование сложилось исторически еще до того, как физики, изучающие частицы, воодушевленные свингующими 60-ми, стали пользоваться такими названиями, как странность или очарование, и задолго до того, как они снова стали здравомыслящими, когда волосы стали короче, а хиппи вышли из моды, когда радужность их языка поблекла, и они снова докатились до названий типа «промежуточные векторные бозоны». Калибровочная симметрия — это одна из абстрактных, внутренних симметрии, о которых я вас уже предупреждал. Однако, если ее разумно интерпретировать, она становится очень могущественной, поскольку является симметрией, обнаруживающей происхождение силы.

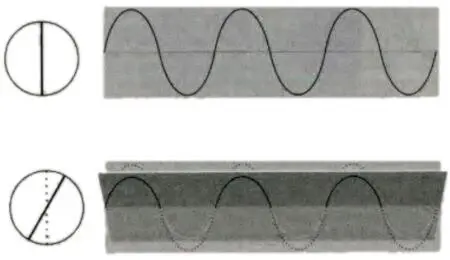

Чтобы понять калибровочную симметрию, нам необходимо вернуться к уравнению Шредингера для электрона и к его решению, волновой функции. Волновая функция имеет одно свойство, фазу , которое может быть изменено без всякого видимого физического результата. Эта симметрия возникает из свойства, отмеченного нами ранее: только квадрат величины волновой функции в любой точке имеет физическую значимость, поэтому мы можем видоизменять саму волновую функцию, если ее квадрат остается тем же самым. Будет удобно проиллюстрировать изменение фазы волновой функции свободной частицы вращением волны вокруг направления ее движения (рис. 6.13). Изменение фазы таким образом является примером калибровочного преобразования . Это одно из преобразований внутренней симметрии, о которой я уже упоминал, поскольку, если бы вы закрыли глаза, пока я деловито подкручиваю фазу, вы не смогли бы узнать с помощью физических измерений (которые зависят от квадрата волновой функции, а не от самой волновой функции), делал я что-нибудь или нет. Если мы всюду изменим фазу волновой функции на постоянную величину, то уравнение Шредингера не должно измениться, поскольку все волны со сдвинутыми фазами также являются его решениями. Другими словами, калибровочное преобразование на постоянную величину является симметрией уравнения Шредингера. Эта группа преобразований симметрии — изменение фазы на любую величину между 0° и 360° — называется U(1), где 1 означает, что меняется только одно свойство. Термин «группа симметрии U(1)» является просто экстравагантным способом ссылки на нашу возможность изменять на любую величину лишь один параметр, фазу волны, и не означает ничего более умного.

Рис. 6.13.Представление калибровочных преобразований. Верхняя диаграмма показывает волновую функцию свободной частицы. Нижняя диаграмма показывает, как изменяется волновая функция, когда ее фаза меняется всюду на одну и ту же величину. Чтобы показать изменение фазы, мы использовали условное вращение волны вокруг направления ее движения. Амплитуда волновой функции не меняется от этого преобразования, поэтому волновая функция несет ту же самую информацию о положении частицы. Калибровочное преобразование представляет собой поэтому симметрию системы.

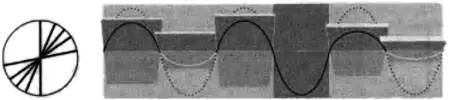

Вообще говоря, калибровочное преобразование может принимать разные значения в разных точках пространства; другими словами, мы можем изменять фазу волновой функции на различные в каждой точке величины (рис. 6.14). Предположим, мы так и делаем и по-прежнему требуем чтобы уравнение Шредингера оставалось неизменным; то есть мы требуем от этого уравнения калибровочной инвариантности относительно всех операций группы U(1), допускающих различные сдвиги фазы в каждой точке пространства. Теперь возникает нечто замечательное. Чтобы гарантировать калибровочную инвариантность в этом более общем случае, мы должны ввести в уравнение еще один член. Этот член эквивалентен наличию электромагнитной силы, действующей на электрон. Другими словами, требование калибровочной инвариантности влечет существование электромагнитной силы. И смыслом этого является то, что требование симметрии требует и существования силы. Симметрия управляет.

Рис. 6.14.На этой диаграмме мы попытались передать более общее калибровочное преобразование, в котором фаза меняется по-разному в каждой точке, так что угол отклонения от вертикали различен в каждой точке (как показано в круге). Мы упростили представление, предположив, что внутри каждой полуволны угол поворота одинаков: в реальности изменения были бы непрерывными. Инвариантность относительно этого вида калибровочного преобразования влечет существование силы.

Мы видели, что калибровочная инвариантность уравнения Шредингера относительно группы преобразований симметрии, которую мы назвали U(1) — группы, имеющей дело с фазой, — влечет существование электромагнитной силы. На ум, естественно, приходит вопрос: а не являются ли другие силы также следствием калибровочной инвариантности? То есть не существует ли более сложный способ совершать преобразования волновых функций частиц, требующий, для того чтобы уравнения оставались неизменными, присутствия в них дополнительных членов, которые мы могли бы интерпретировать как другие виды сил? Успех этой попытки показал бы, что все силы имеют общий источник.

Стивен Вайнберг (р. 1933), Абдус Салам (1926-96) и Шелдон Глэшоу (р. 1932) пришли к этому синтезу электромагнитной и слабой сил в 1973 г., и их работа привела к формулированию принятой сегодня стандартной модели объединенных сил. Группу преобразований симметрии они определили как комбинацию группы U(1), дающей электромагнитную силу, и другого, более сложного множества преобразований, называемого SU(2), которое объясняет слабое взаимодействие. Тот факт, что полная группа симметрии является комбинацией U(1) и SU(2), обозначаемой как U(1)×SU(2), говорит нам, что эти два типа сил имеют общее происхождение. Это два лика электрослабого взаимодействия. Вспомните аналогию с кубом: электрослабое взаимодействие подобно кубу, электромагнитная сила подобна квадрату, видимому при одной ориентации куба, а слабая сила подобна шестиугольнику, который виден, когда куб поворачивается под другим углом.

Когда электрослабое взаимодействие квантуется, из той части теории, которая представлена U(1), получаются фотоны. Часть SU(2) порождает три частицы, «промежуточные векторные бозоны» этой теории, состоящие из двух W-частиц (с двумя противоположными зарядами) и одной электрически нейтральной Z-частицы . Все четыре частицы имеют спин 1 и являются примерами калибровочных бозонов. Фотон был фактически открыт в 1905 г., когда Эйнштейн пролил свет на фотоэлектрический эффект (глава 7), a W- и Z-частицы были обнаружены в 1983 г. в экспериментах на ускорителе в CERN. [25]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: