Жуан Гомес - Мир математики. т.2. Математики, шпионы и хакеры. Кодирование и криптография

- Название:Мир математики. т.2. Математики, шпионы и хакеры. Кодирование и криптография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Де Агостини»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9774-0682-6; 978-5-9774-0639-0 (т. 2)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жуан Гомес - Мир математики. т.2. Математики, шпионы и хакеры. Кодирование и криптография краткое содержание

Если бы историю человечества можно было представить в виде шпионского романа, то главными героями этого произведения, несомненно, стали бы криптографы и криптоаналитики. Первые — специалисты, виртуозно владеющие искусством кодирования сообщений. Вторые — гении взлома и дешифровки, на компьютерном сленге именуемые хакерами. История соперничества криптографов и криптоаналитиков стара как мир.

Эволюционируя вместе с развитием высоких технологий, ремесло шифрования достигло в XXI веке самой дальней границы современной науки — квантовой механики. И хотя объектом кодирования обычно является текст, инструментом работы кодировщиков была и остается математика.

Эта книга — попытка рассказать читателю историю шифрования через призму развития математической мысли.

Мир математики. т.2. Математики, шпионы и хакеры. Кодирование и криптография - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

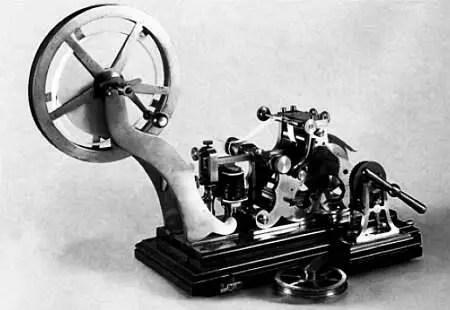

Первый телеграфный аппарат, изобретенный Сэмюэлом Морзев 1844 г.

* * *

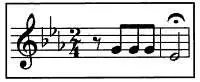

СИМФОНИЯ V-МАЖОР

Бетховен— еще один плохослышащий знаменитый человек, имя которого связано с телеграфом, хотя в данном случае лишь косвенно: первые четыре ноты Пятой Симфонии гениального композитора по ритму напоминают сообщение в азбуке Морзе: «точка точка точка тире».

В азбуке Морзе «точка точка точка тире» соответствуют букве V, первой букве английского слова «victory» («победа»). Поэтому на «Би-би-си» Пятая симфония Бетховена использовалась как позывные радиостанции перед началом всех трансляций для оккупированной Европы во время Второй мировой войны.

* * *

В приемном устройстве имелся электромагнит, представлявший собой катушку из медной проволоки, обмотанной вокруг железного сердечника. Когда катушка получала импульсы электрического тока, соответствующие точкам и тире, железный сердечник намагничивался и притягивал подвижную часть, также сделанную из железа. Она издавала характерный звук при ударе о магнит. Этот звук слышен как короткий «щелчок», если получена точка, и как более длительная нота — при получении тире. Первое время для отправки телеграммы с помощью такого устройства требовался человек-оператор, который настукивал кодированную версию сообщения на одном конце, и еще один человек получал и расшифровывал текст на другом конце.

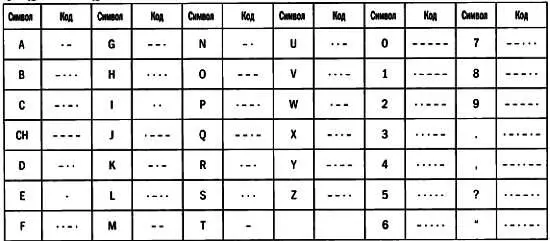

Кодирование символов по азбуке Морзе производилось в соответствии со следующей таблицей:

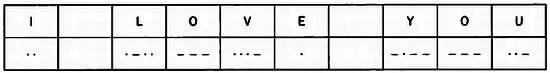

Так, сообщение: «I love you » («Я тебя люблю») будет закодировано следующим образом:

Как уже говорилось ранее, азбука Морзе была в некотором смысле первым вариантом будущих цифровых систем связи. Чтобы продемонстрировать эту идею, мы легко можем преобразовать код Морзе в числа, заменяя каждую точку единицей, а каждое тире — нулем. Строки из нулей и единиц часто будут встречаться нам в следующих главах.

В XX в. благодаря изобретению радио традиционный телеграф заменила беспроводная связь. Телеграфисты недавнего прошлого стали радистами. Новая технология позволила обмениваться информацией с еще большей скоростью и в большем объеме.

Однако сообщения, посылаемые в виде электромагнитных волн, можно относительно легко перехватить. Это обеспечило криптоаналитиков большим количеством зашифрованного материала и помогло укрепить их позиции в борьбе с криптографами, потому что большинство шифров, используемых правительствами и тайными агентами, даже самые секретные, были основаны на известных алгоритмах. Так было и в случае с шифром Плейфера, изобретенным сэром Чарльзом Уитстоном и внедренным в практику госслужб Великобритании лордом Лайоном Плейфером. Шифр Плейфера был хитроумным вариантом шифра Полибия, но все-таки лишь вариантом. Подробнее о нем рассказано в Приложении.

* * *

СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ, КОРАБЛЬ ИЛИ ЧТО-НИБУДЬ ЕЩЕ, НАЧИНАЮЩЕЕСЯ С БУКВЫ «S»

Самым известным сигналом в азбуке Морзе является SOS. Он был выбран группой европейских стран в качестве сигнала бедствия из-за простоты передачи (три точки, три тире, три точки) — эти буквы не являлись аббревиатурой. Тем не менее, вскоре появились альтернативные «расшифровки». Самым известным из этих «бэкронимов» является значение «Save Our Souls» («Спасите наши души»). Позже, так как сигнал часто использовали на море, популярным стало другое значение: «Save Our Ship» («Спасите наш корабль»).

* * *

Несмотря на изобретательность их создателей, расшифровка этих модифицированных шифров в конечном счете была вопросом времени и вычислительных мощностей. Криптографическая история Первой мировой войны прекрасно это иллюстрирует. Мы уже рассказали о слабости немецких дипломатических шифров во время инцидента с телеграммой Циммермана. Но оказалось, о чем сами немцы даже не подозревали, что другой их шифр, известный как ADFGVX и используемый для шифрования наиболее секретных сообщений, предназначенных для фронта, также был взломан вражескими криптоаналитиками, несмотря на то, что считался неуязвимым. Этот двойной провал немецких шифровальщиков Первой мировой войны привел к тому, что все стороны осознали необходимость разработки более надежных шифров. Этой цели можно было достигнуть, лишь сильно затруднив криптоанализ.

В июне 1918 г. германские войска готовились напасть на столицу Франции. Для союзников было крайне важно перехватить вражеские сообщения, чтобы выяснить, где именно произойдет вторжение. Немецкие сообщения, предназначенные для фронта, были зашифрованы шифром ADFGVX, который немецкие военные считали неуязвимым.

Наш интерес к этому шифру связан с тем, что он сочетает в себе алгоритмы подстановки и перестановочного шифрования. Это один из самых изощренных методов классической криптографии. Немцы начали использовать его в марте 1918 г., и как только французы узнали о его существовании, они отчаянно принялись за его взлом.

К счастью для них, в центральном шифровальном бюро работал талантливый криптоаналитик Жорж Панвэн. Он посвятил себя этой задаче, работая круглые сутки.

Ночью 2 июня 1918 г. Панвэну удалось расшифровать первое сообщение, зловещим содержанием которого был приказ фронту: «Ускорьте продвижение боевой техники. Даже в дневное время, лишь бы незаметно». В начале шифровки было указано, что она отправлена из местечка, расположенного между Мондидье и Компьень, в 80 километрах к северу от Парижа. Результат Панвэна позволил французам сорвать атаку и остановить продвижение немцев.

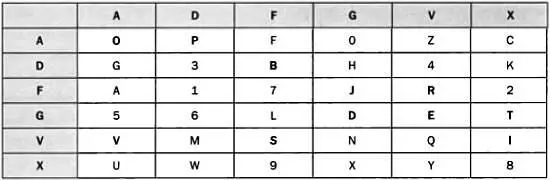

Как уже упоминалось, шифр ADFGVX состоит из двух частей: шифра подстановки и шифра перестановки. Первый шаг — подстановка — состоит в следующем: у нас имеется таблица размером 7 х 7, в которой первая строка и первый столбец содержат буквы ADFGVX (см. стр. 58). Остальные поля таблицы случайным образом заполняются 36 символами: 26 букв алфавита и цифры от 0 до 9. Расположение символов представляет собой ключ к шифру, и получателю, очевидно, нужна эта информация, чтобы понять содержание сообщения.

Мы будем использовать следующую таблицу:

Шифр сообщения состоит в замене каждого символа его координатами, выраженными группой букв ADFGVX. Первой координатой будет буква, соответствующая строке, а второй — соответствующая столбцу. Например, если мы хотим зашифровать цифру 4, мы должны написать DV. Сообщение Target is Paris («Цель — Париж») будет зашифровано следующим образом:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: