Андрей Сазонов - Не жилец!

- Название:Не жилец!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «АСТ»

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-121510-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Сазонов - Не жилец! краткое содержание

Не жилец! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Наросты», о которых идет речь в пятой главе Первой книги Царств — это, вероятнее всего, бубоны, увеличенные в результате воспаления лимфатических узлов. На то, что речь идет именно о чуме, указывают не только «наросты», но и фразы, свидетельствующие о тотальном распространении болезни: «Поразил Господь жителей города от малого до большого», «И те, которые не умерли, поражены были наростами, так что вопль города восходил до небес». Только чума поражала всех подряд, во время эпидемий натуральной оспы или холеры такого не происходило. Да и смертность от оспы и холеры была гораздо меньшей, чем от чумы.

Если древнеримской медицине посчастливилось дойти до следующих поколений, то древнеримские гигиенические представления исчезли вместе с породившем их государством. Культ чистоты, общественные бани, водопровод, канализация, запрет на выливание нечистот и выбрасывание мусора на улицу и много другого полезного исчезло за ненадобностью. У кельтов, германцев и других «варваров» были свои понятия о чистоте, радикально отличавшиеся от римских. Суть этих понятий можно было выразить шуткой Бенни Хилла [89] Альфред Хоторн «Бенни» Хилл (1924–1992) — знаменитый британский комик, создатель программы «Шоу Бенни Хилла», которая была популярна не только в Великобритании, но и во многих других странах.

: «Мытье — бесполезное занятие, ведь когда грязи накапливается много, она просто отваливается».

Cлова Гиппократа о том, что «для больных полезно, если их питье, пища и все, что они видят, будет чисто», в Средние века воспринимались с иронией. Большинство средневековых врачей твердо знали, что мытье и смена белья, как нательного, так и постельного, ослабляет организм больного человека. Принятие ванны считалось крайне рискованным занятием, поскольку от теплой воды расширялись кожные поры, через которые в организм вместе с водой могли проникнуть разнообразные болезни.

А знаете ли вы, откуда в Европе взялась мода на широкополые шляпы? Поля должны были защищать от выливаемых из окон нечистот. Если уж это неизбежно, то пусть лучше грязь останется на шляпе, не запачкав лица и одежды… Объедки тоже было принято выбрасывать за порог, где они разлагались и благоухали. Такой роскоши, как уборщики улиц, в Средние века не знали. По всей Европе улицы убирал Мастер Дождь.

Да что там далеко ходить за примерами! Достаточно вспомнить вспышку холеры в Сохо [90] Сохо — один из центральных районов современного Лондона. В XIX веке Сохо был непрестижным окраинным районом, где жили бедняки и было много увеселительных заведений.

в 1854 году. В Лондоне, столице великой империи, над которой никогда не заходило солнце, во второй половине просвещенного XIX века были районы, не имевшие канализации. Нечистоты из выгребных ям сбрасывались в Темзу, туда же, откуда брали и воду для питья. Запрета на использование воды из тех рек, куда сливались стоки, в тогдашнем Лондоне не существовало. В отличие от Древнего Рима, где нечистоты сливали в одни водоемы, а воду для питья и мытья брали из других.

Вдобавок забота о чистоте тела еще в раннем Средневековье стала считаться греховной. С одной стороны, не стоило потакать таким низменным прихотям тела, как потребность в мытье, а с другой — неизбежное созерцание при этом собственного обнаженного тела могло вводить в искушение. Богословские трактаты советовали мыться как можно реже, а лучше всего — вообще не мыться, ибо здоровому телу это вовсе не требуется. Таким образом получалось, что приверженцы телесной чистоты регулярно совершали не только опасный для здоровья, но и греховный поступок. Задавшись вопросом: «Мыться или не мыться?» — средневековое общество решило не мыться. Ну а чем больше грязи, тем больше инфекционных болезней — это аксиома.

Надо сказать, что Древнему миру крупно повезло. В нем не было пандемий, то есть огромных по масштабам эпидемий чумы. Во всяком случае, нам ни о чем таком неизвестно.

Первая пандемия чумы, начавшаяся не то в Египте, не то Эфиопии, а затем охватившая все средиземноморские страны, произошла в VI веке нашей эры. Нет, правильнее было бы сказать не «охватившая», а «опустошившая», потому что эта пандемия, как считают историки, унесла жизни ста миллионов человек — невероятно огромная цифра для VI века. В столице Византии Константинополе в разгар пандемии ежедневно умирало от пяти до десяти тысяч человек.

Эпидемии чумы описывались множество раз разными людьми в разное время, но все эти описания похожи друг на друга. Они проникнуты ужасом и безысходностью. Вот, например, что писал в XVII веке португальский монах, которому посчастливилось пережить очередную вспышку чумы: «Среди всех прочих бедствий чума, вне всякого сомнения, является наиболее страшным и самым жестоким. Ее, с полным на то правом, можно называть «Злом» с большой буквы, поскольку нет на земле зла большего, чем чума, и ничто не в силах с ней сравниться. На улицах и площадях, в церквях лежат трупы, и картина эта настолько ужасна, что те, кто ее наблюдает, завидуют мертвецам, для которых все страдания остались позади. Нет жалости даже к близким, потому что жалость опасна и неуместна. Дружба и любовь позабыты, все люди разобщены, родителям нет дела до детей, мужьям до жен, братьям — друг до друга».

Первая пандемия чумы растянулась более чем на полвека. Судя по описаниям, чума VI века протекала в бубонной и септической формах… Впрочем, нужно немного углубиться в медицину, чтобы лучше понимать историю.

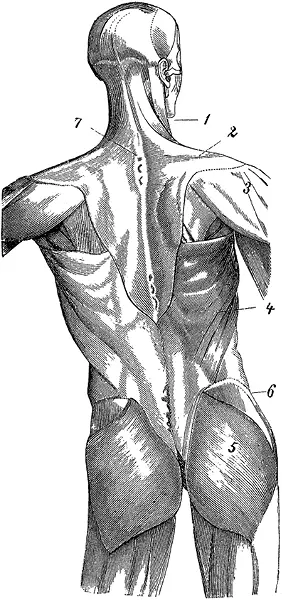

Чума может протекать в разных формах и передаваться она может по-разному. При укусе блохи — переносчика заболевания, или при контакте чумная палочка попадает под кожу, откуда с лимфой поступает в кровеносную систему и разносится по организму, поражая различные органы. Распространение по всему организму с кровью — это септическая форма чумы. В более благоприятном случае чумная палочка задерживается в лимфатических узлах, которые фильтруют лимфу, очищая ее от разного «мусора», в том числе и от находящихся в ней микробов. Борьба с микробами вызывает в лимфатических узлах воспалительный процесс. Узел распухает, краснеет, становится болезненным. В таком случае речь идет о бубонной чуме. При септической и бубонной форме заболевание распространяется двумя путями — через блох, передающих возбудителя от больных к здоровым и при контакте с больным человеком, или его выделениями, или предметами, на которых больной оставил чумную палочку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Сазонов - [Не]правда о нашем теле. Заблуждения, в которые мы верим](/books/681048/andrej-sazonov-ne-pravda-o-nashem-tele-zabluzhdeni.webp)