В Говалло - Парадоксы иммунологии

- Название:Парадоксы иммунологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1983

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В Говалло - Парадоксы иммунологии краткое содержание

Парадоксы иммунологии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как служить богу термину?

Разве самая первая и самая главная ученость нашего времени не в том, чтобы уметь понимать ученых? Разве это не общая и не последняя цель обучения наукам?

М. Монтень

Термин — ранее бог границ, а ныне строгое научное понятие. Научные термины придают краткость формулам знания, но они же прячут мысли учёных от общества. Нельзя объять того, что следовало бы знать. Долг науки перед обществом. Обязанности учёного перед другими людьми. Трудные науки или трудное их изложение. Иммунологические Гималаи англицизмов.

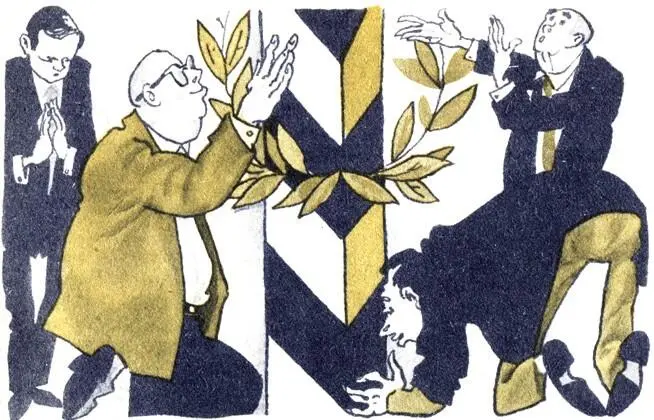

23 февраля в Древнем Риме жители славили шумными празднествами Терминиями бога границ и пограничных знаков — Термина. В этот день неприкосновенные пограничные камни и столбы, разделявшие земельные участки и лесные угодья, украшали цветными лентами и покрывали позолотой. Границы чтили всегда, их нарушение грозило бедствиями.

В наши богобезбоязненные дни под термином имеют в виду слово или сочетание слов, в которых зафиксировано строго определённое понятие. Термин выступает не только ограничителем наблюдаемого явления, состояния, предмета, но и сокращённым носителем информации. Однако постепенно необходимый процесс накопления научных терминов стал своеобразным бедствием, затрудняющим знакомство с новейшими достижениями науки людям, не посвящённым в её языковое таинство. Молодым начинающим исследователям свои первые шаги в науке, иногда измеряемые солидными промежутками времени, приходится теперь посвящать искусству понимать коллег и быть ими понятыми. Ещё в начале века Нильс Бор говорил, что человек не способен понять принцип дополнительности, если его предварительно... не довести до головокружения.

Всё чаще общие конференции заменяют узкими симпозиумами, где немногочисленные участники изъясняются на только им понятном "птичьем" языке. Что же говорить нам, если ещё в XVIII веке французский философ Вольтер писал: "Многочисленность фактов и сочинений растёт так быстро, что в недалёком будущем придётся сводить всё к извлечениям и словарям"? В какой же степени этот процесс терминологизации необходим, а в какой, как это ни парадоксально, мешает правильному развитию науки?

Прежде всего специальный научный язык, включающий наиболее лаконичные понятия, для описания которых потребовалось бы великое множество обычных слов, значительно увеличивает плотность информации. Для решения своих задач математики пользуются формулами, состоящими из определённых условных математических знаков- символов. Легко себе представить, что произошло бы, если для доказательства равенства применялись бы ходовые понятия. Даже таблице умножения пришлось бы посвятить толстую монографию. Считают, что лаконичность доказательств накладывает отпечаток и на меру общительности представителей точных наук, они по большей части слывут молчунами. Физик Гиббс, известный своей замкнутостью, однажды произнёс взволнованную речь, в которой он доказывал преимущества преподавания математики по сравнению с иностранными языками; полный текст речи был таков: "Математика — это язык"!

Таким образом, научные термины, какими косноязычными они ни казались бы подчас, позволяют спрессовать мысль, дать её словесное выражение в самой сжатой форме. Термины дают возможность конкретизировать представления, делают их логически чёткими, позволяют представителям одного научного клана быстро понять друг друга. В известной библейской легенде сооружению вавилонской башни помешало внезапное разноязычие строителей, которые говорили до этого на одном языке.

Специалистов заставляет сменить язык обыденный на язык технический необычайно быстрый темп развития наук и, как следствие того, публикаций научных достижений. Число журналов, посвящённых каждой из научных дисциплин, также подчиняется закону непрерывного роста. Сейчас в мире печатается до ста тысяч научно-технических журналов. Библиотеке, которая бы получала комплект всех книг и журналов, выпущенных в мире за один год, пришлось бы за такое же время увеличить длину своих полок на 30 км. А ведь первый научный журнал — "Журнал для учёных" ("Le journal des savants"), рассчитанный на узкий круг читателей, вышел в Париже в 1665 г., всего за сто лет до опасливого прорицания Вольтера.

Вообще, если вспомнить историю издательского дела, события последних десятилетий наводят на сравнение скорости реактивного лайнера с пешим ходом. Прообразом газеты считают бюллетени, выпускавшиеся в Риме по предписанию Юлия Цезаря в I в. до н. э. Написанные на специальных досках, покрытых гипсом, они выставлялись в общественных местах столицы и рассылались в провинции рукописными копиями. Изобретение в Китае — центре культуры Древнего Востока сначала бумаги (II в. н. э.), а затем подвижных наборных литер (XI в.) способствовало развитию книгопечатания, заменившего медленный и трудоёмкий способ переписывания книг от руки. Неспешно проходили века... Первые в Европе листки сообщений стали выходить в Италии в XVI в., причём их стоимость была равна серебряной венецианской монете gazetta, откуда берёт название выпуск официальных сообщений. Периодические газетные издания, получившие на многих языках название журнала (Gournal), появились в Европе во второй половине того же XVI в. сначала в виде обзора текущих событий дворцовой жизни. Французский издатель Теофраст Ренодо одним из первых уже в 1631 г. рискнул предложить читателям литературный журнал — приложение к выпускавшейся им газете. А в 1665 г., как было сказано, выходит первый научный журнал, побудивший к изданию такие же научные альманахи в Англии, Германии, Италии.

Условной датой начала европейского книгопечатания с наборных литер считается 1440 г. Первая датированная книга на старославянском языке с оригинального шрифта — "Апостол" была выпущена в 1564 г. Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем в типографии "Печатный двор", созданной в Москве по распоряжению царя Ивана IV. Трудно себе представить, каково пришлось бы гётевскому Фаусту с его желанием познать мир, доживи он до наших дней: ведь за последние три десятилетия научной литературы было выпущено больше, чем за весь срок, прошедший с 1792 г., когда воображение гениального поэта из Веймара родило неутолимо любознательного доктора.

Человечество не только "жить и чувствовать спешит", оно торопится разведать тайны бытия. Если принять среднюю продолжительность человеческой жизни за 70 лет, то письменностью пользовались 60 последних поколений, а печатным словом — лишь 7, включая наше. Подсчитано, что количество научных журналов, учебников, энциклопедий, словарей удваивается каждые 15 лет, а ежегодный их прирост в мире составляет около 60 млн. страниц. По одной только химии сейчас за год выходит несколько тысяч журналов, которые специалист, даже знающий 34 языка и читающий 24 часа в сутки, изучил бы только за... 20 лет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: