Михаил Супотницкий - Микроорганизмы, токсины и эпидемии

- Название:Микроорганизмы, токсины и эпидемии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вузовская книга

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Супотницкий - Микроорганизмы, токсины и эпидемии краткое содержание

Кроме того, в монографии, впервые для отечественной литературы, обстоятельно освещены эпидемиология биологического террористического акта и методология выявления такого преступления. Книга хорошо иллюстрирована, содержит приложения и рассчитана на широкий круг специалистов.

Микроорганизмы, токсины и эпидемии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Паразитарная система» — этот термин из концепции саморегуляции паразитарных систем [Беляков В. Д. и др., 1987] часто используют О. В. Бухарин и В. Ю. Литвин (1997), и на наш взгляд слишком расширительно. Реально существующим и действующим фактором любой биологической системы являются не отдельные живые организмы, а связи между ними — «система есть комплекс элементов, находящихся во взаимодействии» [Берталанфи Л., 1969]. Однако если для облигатных паразитов такие связи с их хозяевами почти всегда прослеживаются, то для случайных их определить можно только с определенной фантазией. Отсюда и такая сложность построения этих систем — «полузакрытые», «открытые» и т. д. Кроме того, когда такая связь образуется в какой-то экосистеме, то не всегда микроорганизм играет роль паразита во всех ее элементах. Например, возбудители мелиоидоза, сибирской язвы, столбняка и ряда других инфекций, находясь в почве, миллионы лет проявляют себя для позвоночных как обыкновенные сапрофиты. Паразитами мы их называем из-за способности после случайного проникновения в организм некоторых позвоночных, использовать их в качестве источника метаболитов и среды обитания. Учитывая то обстоятельство, что для поддержания этих микроорганизмов в природе паразитическая фаза их существования среди высших животных серьезного значения не имеет (а среди одноклеточных часто остается неизвестной), то такие «системы» с еще большим основанием можно называть сапрофитическими.

«Первичный резервуар», «вторичный резервуар», «промежуточный резервуар». Последние два термина предполагают наличие твердо установленной «совокупности биологических видов животных, являющихся естественными хозяевами данного паразита» [Жданов В.М., 1961]. Знание того, какой резервуар первичен, а какой нет, крайне важно для разработки мероприятий по разрыву эпидемической (эпизоотической) цепи от источника инфекции к реципиенту. В действительности, мы не знаем первичных резервуаров многих возбудителей опасных инфекций. Например, даже сегодня загадкой остается первичный резервуар очень опасного для людей вируса Эбола (рис. 37).

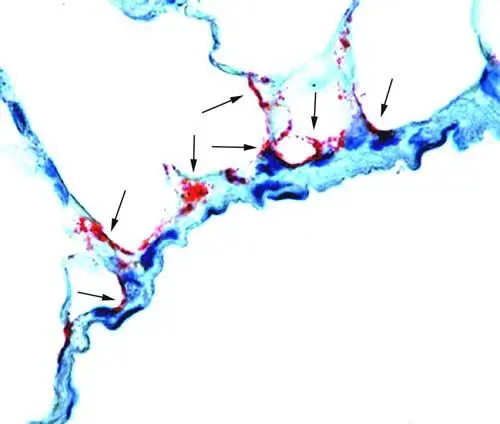

Рис. 37. Результаты поисков первичного резервуара вируса Эбола. Исследовано 24 вида растений, 19 видов позвоночных и беспозвоночных. Показано, что фруктовые и насекомоядные летучие мыши способны без развития болезни поддерживать репликацию и циркуляцию высоких титров вируса. На снимке легочной ткани иммунохимически окрашенные вирус-антигенпозитивные клетки (темные участки обозначены стрелкой; увеличение 250 раз). Однако являются ли эти мыши первичным резервуаром, осталось неясно. Поиск первичного резервуара вируса Эбола продолжается [Swanepoel R. et al., 1996].

Исследования экологии многих возбудителей, для которых первичный резервуар казался еще 10–20 лет назад вполне очевидным (возбудители чумы, псевдотуберкулеза, холеры, полиомиелита, туберкулеза, лепры и др.), показали условность этого термина. То, что считалось первичным резервуаром, оказалось только промежуточным. Первичный резервуар для эпидемиологии, это нечто вроде «квадратуры круга» для геометрии. Видимо «природный резервуар» и есть «первичный резервуар».

Типы природных резервуаров. Основываясь на исследованиях О.В. Бухарина и В.Ю. Литвина (1997) и избегая употребления термина «паразитарная система» для всех случаев взаимодействия паразитического микроорганизма с хозяином, считаем возможным выделить четыре типа природных резервуаров возбудителей инфекций.

Почвенный резервуар — возбудитель инфекционной болезни поддерживается в растениях и обитателях почв (простейшие), а так же в свободном состоянии.

Водный резервуар — патогенные микроорганизмы имеют в качестве хозяев различных представителей фито- и зоопланктона (водоросли, простейшие, низшие ракообразные), бентоса (черви, моллюски, членистоногие) и нектона (рыбы).

Техногенный — возбудитель существует в трансформированных человеком экосистемах.

Наземный резервуар — существование возбудителей инфекций связано с наземными животными, главным образом, млекопитающими и кровососущими членистоногими.

В первых трех резервуарах возбудители существуют в условиях необычайного размаха колебаний разнообразных факторов внешней среды и возможности их резкой смены при переходе из одного резервуара в другой. Отсюда общая черта этих микроорганизмов — высокая экологическая пластичность и способность сохранять свою жизнеспособность в широком диапазоне различных абиотических факторов — влажность, температура, органический состав, рН и др. [Бухарин О.В. и Литвин В.Ю., 1997].

Эти возбудители вступают в сложные отношения с другими обитателями экосистем, вмещающих их резервуары (конкуренция, симбиоз, отношение «хищник — жертва»). Отсюда их способность вырабатывать субстанции, которые мы по незнанию их настоящего предназначения в первичных резервуарах микроорганизмов называем «факторами патогенности». К ним относятся адгезины, используемые такими бактериями в любой среде обитания для колонизации поверхностей. Ферменты, например, гиалуронидаза, нейраминидаза и отдельные протеазы, используются ими в почве и воде для деполимеризации структур отмерших тканей. Капсула и другие механизмы блокирования активного фагоцитоза, позволяют таким микроорганизмам проникать и размножаться в амебах и инфузориях. Например, легионеллы, хорошо адаптированные к жизни в свободно живущих амебах, случайно попадая в легкие человека, проникают в легочные моноциты и макрофаги, принимая их за своих природных хозяев. Токсины в природных экосистемах обеспечивают защиту бактериям от хищников и антагонизм с другими микроорганизмами [Бухарин О.В., Литвин В.Ю., 1997].

Эти возбудители могут поддерживать свою вирулентность для млекопитающих без взаимодействия с ними. Например, удалось показать усиление вирулентности иерсиний, листерий, псевдомонад при пассировании их через инфузории [Бухарин О.В., Литвин В.Ю., 1997]. Возбудитель мелиоидоза, утративший вирулентность в результате пассирования на плотных питательных средах, быстро восстанавливает ее в определенных видах почв [Ларионов Г.М. и др., 1985].

Непосредственная эпидемическая опасность техногенного, почвенного и водного резервуаров невелика. Однако они могут «поставлять» возбудителей инфекций во вторичные резервуары — различные объекты непосредственно окружения человека, в том числе и медицинские стационары, где риск заболевания людей резко возрастает, создавая серьезные эпидемиологические проблемы [Бухарин О.В., Литвин В.Ю., 1997].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084186/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii.webp)

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084187/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch.webp)