Михаил Супотницкий - Микроорганизмы, токсины и эпидемии

- Название:Микроорганизмы, токсины и эпидемии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вузовская книга

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Супотницкий - Микроорганизмы, токсины и эпидемии краткое содержание

Кроме того, в монографии, впервые для отечественной литературы, обстоятельно освещены эпидемиология биологического террористического акта и методология выявления такого преступления. Книга хорошо иллюстрирована, содержит приложения и рассчитана на широкий круг специалистов.

Микроорганизмы, токсины и эпидемии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Африканский малярийный комар был завезен в Бразилию приблизительно в 1929 г. Хотя малярийный паразит уже был в Бразилии, новый переносчик существенно расширил границы малярийных очагов и увеличил число случаев болезни. Так как он не смог приобрести необходимую в Южной Америке темно зеленую окраску, то постепенно был элиминирован. Однако, по различным оценкам, от перенесенной им малярии погибло до 20 тыс. человек [Wilson M., 1995].

Распространение инфекций самолетами. Артроподы способны перенести самые тяжелые условия воздушного путешествия. Опытным путем было установлено, что они прекрасно выживают при длительном полете при температуре — 42 °C в колесах Боинга 747В. В 12 из 67 самолетов, прилетевших в Лондон из тропических стран, были обнаружены москиты [Russell R., 1987]. По этой причине, из переносимых москитами инфекционных болезней, в неэндемических районах наиболее часто встречается «малярия аэропортов» [Morse S., 1995].

Распространение инфекций наземным транспортом. Переносчик африканского трипаносомоза Glossina palpalis, неспособен проделать путь, превышающий 21 км, однако, благодаря наземному транспорту он распространяется на значительно большие расстояния [Wilson M., 1995].

Распространение инфекций экзотическими животными. Семь человек в г. Марбург (Германия) погибли от геморрагической лихорадки, вызванной инфицированием от угандийских обезьян вирусом, в последствии, получившем название этого города. Отмечены внутри лабораторные заражения людей герпесвирусом В от обезьян и геморрагической лихорадкой с почечным синдромом от грызунов [Wilson M., 1995].

Технологии и индустрия.Быстродействие характеризует не только туризм, но и другие индустрии современного мира. Технологии, применяемые для производства продуктов питания и других продуктов биологического происхождения, как правило, эффективны и недороги, но их использование одновременно увеличивает риск случайной контаминации и приводит к многократному усилению последствий такой случайности. Медицинские назначения — также передняя линия экспозиции людей к возбудителям новых инфекционных болезней. Проблема усугубляется глобализацией, позволяющей микроорганизму распространяться на очень большие расстояния [Morse S., 1995].

Увеличению числа новых инфекционных болезней способствует и улучшение технологий их диагностики. Оказывается, что с возбудителями многих из них мы давно уже знакомы. Проблемой являются условия, при которых их эпидемическая значимость повышается. Ниже мы рассмотрим механизмы появления и распространения новых инфекций препаратами крови, в стационарах и продуктами питания.

Препараты крови. Препараты крови обычно подвергаются контролю, считается, что они не опасны. Однако насколько эффективен этот контроль? И что же, все-таки, контролируется в крови доноров? Поищем ответ на эти вопросы на примере возбудителей инфекций, использующих вторую стратегию паразитизма.

В настоящее время основным способом выявления ВИЧ-инфекции является обнаружение в периферической крови иммуноглобулинов против антигенов вируса (в основном протеинов и гликопротеидов gp 120, gp41, p24). Но так можно диагностировать ВИЧ и другие ретровирусы (например, возбудителей лейкоза HTLV 1, 2) лишь после сероконверсии. Если исследуемый донор инфицирован высокоэкспрессивным штаммом, антитела возникают относительно быстро — до 3 мес. Но «молчащая инфекция» таким способом не выявляется (Медников Б.М., 1993). Насколько эта проблема серьезна, говорят данные сравнительного исследования иммунологическими методами и ПЦР детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей.

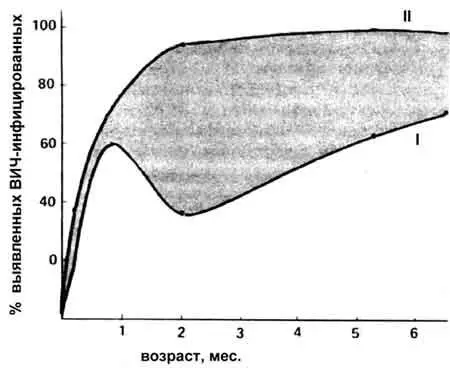

Как следует из результатов N. Shaffer и соавт. (1992), после рождения ребенка антитела в его крови появляются через месяц у 60 % испытуемых (рис. 44). Далее, на втором месяце, число серопозитивных младенцев становится ниже 40 %. Это соответствует первой стадии иммунного ответа, когда иммуноглобулины, связываясь с вирусом, «захватываются» макрофагами и продолжают инфицировать организм. В результате после 6 месяцев жизни ребенка сероконверсия достигает только 70 %.

Рис. 44. Несоответствие результатов иммунной реакции данным ПЦР-анализа при обнаружении людей, инфицированных ВИЧ. Диагностика ВИЧ-инфекции у детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей. I — положительный ответ в иммунной реакции, II — в цепной полимеразной реакции [Shaffer N. et al., 1992]. Следовательно, применяемые в повседневной практике иммунологические методы обнаружения ВИЧ не выявляют до трети ВИЧ-инфицированных!

Положительный ответ в ПЦР с момента рождения ребенка неуклонно возрастает, доходя до 100 % к 6 мес. Из этого следует не только факт передачи ВИЧ от матери к плоду через плаценту. Это означает и то, что, по меньшей мере, каждый третий (!) инфицированный ВИЧ не выявляется стандартными иммунологическими методами, а значит, согласно ныне принятой медицинской диагностике может вести без всяких предосторожностей половую жизнь и быть донором [Медников Б.М., 1993]. Заметим, что до сегодняшнего дня нет удовлетворительных иммунологических тестов и на ВИЧ-1 группы О [Chemberland et al., 1998]. Этих нерешенных проблем вполне достаточно, чтобы эпидемия СПИДа поддерживалась и усугублялась гемотрансфузиями.

Та же ситуация с выбраковкой крови лиц, инфицированных возбудителями сывороточных гепатитов. Основная часть хронического носительства, по мнению А.Ф. Блюгера (1989), формируется в результате эмбрионального «привыкания» к антигенам возбудителя, если беременная женщина является носителем вируса. Лимфоциты плода вступают в контакт с антигеном вируса как с материнским антигеном. Поэтому в течение всей жизни человека он уже не воспринимается ими как чужеродный, и антитела на него не вырабатываются. Антитела к возбудителю сывороточного гепатита могут отсутствовать и при различных сопутствующих иммунодефицитных состояниях, не явных для клиницистов. Например, у больных с лейкозами [Константинова Т.С. и др., 1996], алкогольным и аутоиммунным гепатитами [Ryo F. et al., 1996]. Видимо та же ситуация имеет место при других приобретенных и врожденных иммунодефицитных состояниях.

Выбраковка серопозитивной крови при инфицировании популяции потенциальных доноров, создает условия для селекции из неоднородной популяции мутантов штаммов возбудителей, вызывающих эти же инфекции, но без сероконверсии. F. Ryo и соавт. (1996), показали, что большинство (86 %) серологически «глухих» «ни В, ни С» гепатитов, вызываются штаммами вируса гепатита В с делецией 8 нуклеотидов в дистальной части области X генома. Эти мутации формируют трансляционный стоп-кодон, который укорачивает белок X на 20 аминокислот с С-терминального конца. У всех HBV-ДНК также имелась предкоровая мутация у 83-го нуклеотида, что приводило к повреждению синтеза HBeAg и антитела к нему не находили стандартными методами. Следовательно, после изъятия крови сероконвертантов, преимущества в эпидемической цепи получают несероконвертирующие штаммы вируса гепатита В. И мы снова попадаем в растянутую во времени петлю обратной связи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084186/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii.webp)

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084187/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch.webp)