Михаил Супотницкий - Микроорганизмы, токсины и эпидемии

- Название:Микроорганизмы, токсины и эпидемии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вузовская книга

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Супотницкий - Микроорганизмы, токсины и эпидемии краткое содержание

Кроме того, в монографии, впервые для отечественной литературы, обстоятельно освещены эпидемиология биологического террористического акта и методология выявления такого преступления. Книга хорошо иллюстрирована, содержит приложения и рассчитана на широкий круг специалистов.

Микроорганизмы, токсины и эпидемии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эпидемиология террористического акта при однократном применении биологического агента.Биологические террористические акты и диверсии будут готовиться и осуществляться скрытно. Поэтому экспонированные агентом люди окажутся единственным и наиболее точным детектором биологического нападения. При отсутствии сведений о нападении, возросшее число больных с признаками и симптомами, вызванными диссеминированным возбудителем болезни, является, по всей вероятности, первым индикатором того, что был совершен биологический террористический акт [Franz D.R. et al., 1997]. В развивающемся эпидемическом процессе необходимо выявить еще ряд дополнительных обстоятельств, характерных именно для террористического акта.

Сжатая эпидемическая кривая с пиком, достигаемым для некоторых возбудителей за несколько суток (эпидемиология «точечного источника»). При большинстве естественно возникающих эпидемий наблюдается постепенный рост числа заболевших, так как люди постепенно вступают в контакт со все возрастающим числом больных, переносчиков инфекции или предметов, служащих передатчиками патогена. В противоположность этому, все те, кто подвергся нападению с применением БО, должны вступить в контакт с биологическим агентом примерно в одно и то же время. Сжатая эпидемическая кривая будет наблюдаться в большинстве случаев экспонирования к точечному источнику инфекции, включая вспышки пищевого отравления, которые могут быть естественными или, возможно, умышленно спровоцированными [Franz D. et al., 1997]. Однако эта кривая индивидуальна и будет зависеть от инкубационного периода и течения болезни.

В качестве примера приведем модель, разработанную специалистами Center for Disease Control and Prevention (Atlanta, Geordia, США). Авторы сравнивали воздействие теоретического биотеррористического нападения на пригород крупного города. Они исходят из того, что нападение производится путем генерирования аэрозоля биологического агента вдоль линии поперек направлению ветра. Аэрозольное облако проходит над площадью цели за период времени в пределах 2-х часов. Предполагалось также, что ингалируемая доза составила не менее одной ИД 50. Человек, который экспонировался к облаку B. anthracis в любой точке в период 2 часов его прохождения, вдыхал одну ИД 50, а человек, который экспонировался к B. melitensis или F. tularensis, вдыхал от одной до 10 ИД 50, в зависимости от его близости к источнику аэрозоля.

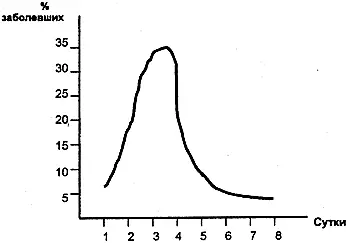

Эпидемическая кривая для сибирской язвы, рассчитанная по дням после экспонирования, давала 0 % случаев на период менее 1 дня; 5 % — через 1 день; 20 % — через 3 дня; 35 % — через 4 дня; 20 % — через 4 дня; 10 % — через 5 дней; 5 % — через 6 дней; и 5 % — через 7 и более дней (рис. 56).

Рис. 56. Сжатая эпидемическая кривая при однократном применении биологического агента. Эпидемиология «точечного источника» — динамика появления больных сибирской язвой после однократного ингаляционного инфицирования населения спорами B. anthracis. По модели биотеррористического нападения на пригород большого города [Kaufmann A. et al., 1997].

Смертность также варьировала исходя из дня, в который были замечены первые симптомы. Для пациентов с симптомами, появившимися в первый день, она считалась равной 85 %; для пациентов с симптомами на второй день — 80 %; при появлении симптомов на третий день — 70 %; на четвертый, пятый и шестой дни — 50 %; и на седьмой и последующие дни — 70 %. Возросшая смертность среди заболевших при инкубационном периоде 7 и более дней рассчитывалась из допущения запаздывания диагностики и, как следствие, начала лечения.

Эпидемическая кривая для бруцеллеза по дням после экспонирования характеризовалась 4 % случаев в интервале 0 дней, 6 % случаев в интервале 8 дней, 14 % — в интервале от 15 до 28 дней, 40 % — от 29 до 56 дней, 26 % — от 57 до 112 дней и 10 % — от 113 дней и далее. Смертность оценивалась на уровне 0,5 %.

Эпидемическая кривая для туляремии по дням после экспонирования предполагалась следующей: в период менее 1 дня — 0 % случаев; 1 день — 1 %; 2 дня — 15 %; 3 дня — 45 %; 4 дня — 25 %; 5 дней — 10 %; 6 дней — 3 % и 7 и более дней — 1 %. Оцениваемая смертность составляла 7,5 %.

Пик поступления больных сибирской язвой и туляремией придется на третий день после террористического акта; больных бруцеллезом — в интервале от 29 до 56 дней.

При использовании террористами биологических токсинов максимальное количество пораженных появится в течение нескольких часов [Franz D. et al., 1997].

«Невозможная эпидемиология». Например, эпидемиология лошадиных энцефалитов у людей тесно связана с экологией этих вирусов в естественно возникающих эндемических очагах. Сведения о широком распространении случаев инфицирования вирусом венесуэльского энцефалита (ВЭЛ) лошадей среди людей за пределами известных эндемических районов, при отсутствии условий для природной трансмиссии — комаров — переносчиков или заболевания у лошадей, следует рассматривать с подозрением, поскольку они могут свидетельствовать о неестественном попадании вируса в окружающую среду. К невозможной эпидемиологии также нужно относить все случаи появления болезни, которая является необычной для данного географического района, особенно если их появляется сразу несколько [Franz D. et al., 1997].

Локализованностъ эпидемического очага. Эпидемия возникает с подветренной стороны от точки атак. Если появится подозрение, что вспышка вызвана аэрогенным инфицированием людей, то всегда среди заболевших можно определить круг лиц, находившихся в зоне прохождения аэрозольного облака.

К менее важным эпидемическим признакам можно отнести следующие.

Распространенность легочных поражений. По мнению ряда специалистов такие поражения свидетельствуют о террористическом акте [Wiener S.L., 1987]. Однако легочных поражений может вообще не быть, если биологический агент попал в организм человека с пищей (возбудители энтероинфекций) или был введен ему в кровь (ВИЧ, токсины). Кроме того, не у всех инфекций всегда развивается легочная форма болезни после проникновении возбудителя в легкие. Например, возбудитель сибирской язвы из легких попадает в регионарные лимфатические узлы и там размножается, не вызывая в первые сутки болезни первичной пневмонии [Franz D. et al., 1997]. Сама же болезнь быстро переходит в септическую форму, с поражением многих органов и тканей. Среди них и менингиты, и вторичная пневмония. На поздней стадии болезни «легочная» и «кишечная» форма сибирской язвы практически не различаются между собой [Бургасов П.Н., Рожков Г.И., 1984].

Высокие показатели заболеваемости и смертности среди экспонированных лиц, больше имеют отношение к клинике инфекции, чем к ее эпидемиологии. Они зависят от выбранного террористами возбудителя инфекции и условий осуществления террористического акта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084186/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii.webp)

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084187/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch.webp)