Л Цветкова - Мозг и интеллект: Нарушение и восстановление интеллектуальной деятельности

- Название:Мозг и интеллект: Нарушение и восстановление интеллектуальной деятельности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1995

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Л Цветкова - Мозг и интеллект: Нарушение и восстановление интеллектуальной деятельности краткое содержание

Как нарушатся интеллектуальная деятельность человека, перенесшего черепно-мозговую травму, операции) на мозге или инсульт?

Какими методами можно поставить точный нейропсихологический диагноз нарушения? С какими зонами мозга и как связан дефект интеллектуальной деятельности? Как найти механизм (причину) нарушения? И наконец, как преодолеть дефект и восстановить интеллектуальную деятельность у человека, перенесшего поражение мозга? Нанес эти и ряд других вопросов читатель найдет ответ, прочитав эту книгу.

Предназначена широкому кругу специалистов — дефектологам и логопедам, психологам и нейропсихологам, преподавателям и студентам, научным и практическим работникам.

Мозг и интеллект: Нарушение и восстановление интеллектуальной деятельности - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Приведем выписки из протокола эксперимента.

Этапы конструкции больного Вы правильно сделали? «Конечно, нет, но я не могу». (1)

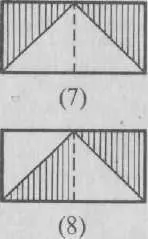

Образец № 1

«Ничего не понимаю». (2, 3)

«Ну вот, ведь вот… я искал направление, куда, ставить… теперь все». (4)

(Начинает строить снизу.) «Так, я сделал фундамент». (1)

Образец № 2

«Никак не получается… я не понимаю тут что-то… голова не соображает: ведь это все просто». (2, 3)

(3)

Многократные попытки не приводят к успеху. Все время сличает результат с образцом, но безуспешно. Иногда остается незамеченным правильный вариант — вследствие того, что ему не всегда удается сличить свой вариант с образцом (отказ). (4–8)

(5)

(6)

Процесс решения конструктивных задач по методике Кооса, описанный в данном наблюдении, очень характерен для всех темен-но-затылочных больных. Наблюдаемые у отдельных больных варианты решения принципиально не отличаются друг от друга. Больные всегда затрудняются в анализе требуемых пространственных соотношений, и отличие одних больных от других внутри этой группы касалось лишь степени выраженности, грубости дефектов пространственного гнозиса.

Таким образом, центральным дефектом нарушения конструктивной деятельности у этой группы больных является нарушение пространственного восприятия. Задачей обучения и является преодоление этих дефектов с целью восстановления конструктивной деятельности.

Восстановительное обучение конструктивной деятельности

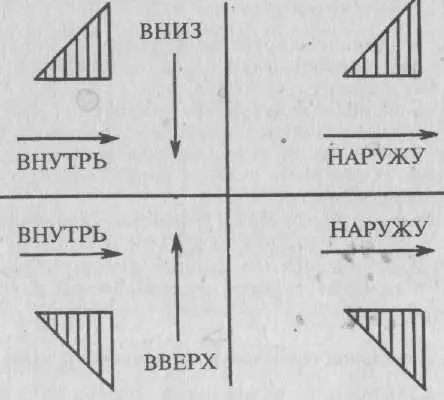

Для восстановления нарушенных оптико-пространственных операций была выработана соответствующая система последовательных действий и операций, которые больной должен был выполнять с неукоснительной точностью, чтобы преодолеть свои трудности. Эта система и являлась программой действий больного по решению конструктивной задачи, представляющей собой материализованную форму деятельности, которую требовалось сформировать на основе программы. Программа состояла из нескольких пунктов, выполнение которых позволяло больным выполнить нарушенные у них пространственные операции. К пункту 7 программы больным предъявлялась таблица, с помощью которой они выполняли операции по определению пространственного направления элементов конструкции в соответствии с образцом.

1. Найдите первый ряд на образце.

2. Закройте листом бумаги все нижние ряды.

3. Укажите, какая главная фигура в первом ряду.

4. Нарисуйте эту фигуру.

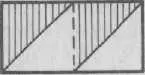

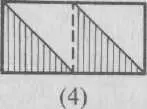

5. Каждая такая фигура состоит из отдельных углов (треугольников).

6. Составьте первый ряд. Основную фигуру стройте из прямых углов (треугольников).

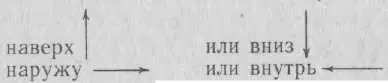

7. Для этого определите, куда смотрит каждый прямой угол:

8. Точно так же стройте второй ряд, третий ряд и т. д.

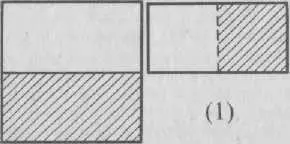

Таблица № 1

Программа предусматривала компенсацию дефектов пространственного гнозиса, восстановление умения ориентировать кубики в пространстве соответственно заданному образцу.

Вторая часть программы (таблица 1) представляла собой ее наиболее существенную часть. На этой таблице изображены от дельные треугольники (или, как мы называем их в обучении, — «прямые углы»), расположенные во всех возможных пространственных ориентациях. Направление треугольника в пространстве оценивалось по положению его прямого угла. Направления этих «углов» на таблице обозначалось стрелками. В предварительной работе, которая проводилась совместно с педагогом, больной обучался способу нахождения направления «угла» имеющегося на рисунке образца, причем ему разрешалось ставить кубик лишь после того, как он проделывал соответствующий анализ и операции с отдельными треугольниками.

Все больные этой группы быстро (за 2–3 упражнения) усваивали программу, т. е. содержание и последовательность указанных в программе действий. Накладывать кубик на схемы, изображенные в таблице, и тем более на образец запрещалось по понятной причине: этот прием позволял больным обходить дефект, но не создавал основы его активного преодоления.

Результаты работы больных с программой оказались положительными. После 2-3-кратных проб работы с данными таблицами, сначала опираясь на помощь педагога, больные вскоре начинали самостоятельно применять данные им приемы.

Процесс конструирования с помощью программы сначала протекал медленно, развернуто, всегда используя внешние опоры. Постепенно, по мере усвоения программы и формирования нужных пространственных операций («вверх-вниз» и «наружу-внутрь»), действие по решению конструктивной задачи сокращалось. Характерно, что после 2–3 занятий эти больные преимущественно обращались не к общей программе, а к таблице, которая позволяла формировать определенный способ действия при решении конструктивных задач больными, у которых была дефектна операционная сторона конструктивной деятельности.

Приведем протоколы, иллюстрирующие изложенные положения.

Больному Ж. зачитывается программа и объясняется на конкретных примерах работа с таблицей 1. При этом ему даются объяснения, что такие «прямой угол», показывается на образце и на кубике. Педагог соотносит положение прямоугольного треугольника на кубике с пространственным расположением треугольников, имеющихся в образце. После этого больной пытается самостоятельно работать с таблицей 1.

«Так… здесь, значит… вот туда (показывает направление движением пальца вверх)… ага… я, значит, поставлю кубик так». Посмотрите, правильно ли Вы поставили. «А-а, я тут не посмотрел… он смотрит туда и сюда (показывает пальцем направление внутрь), значит, вверх и внутрь, кубик я ставлю так (смотрит на образец и на свой кубик). Вот, правильно».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Аре Бреан - Музыка и мозг [Как музыка влияет на эмоции, здоровье и интеллект]](/books/1068692/are-brean-muzyka-i-mozg-kak-muzyka-vliyaet-na-emoc.webp)