Абдулхай Алдашев - Акониты [фармакология, токсикология и применение]

- Название:Акониты [фармакология, токсикология и применение]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Илим

- Год:1979

- Город:Фрунзе

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Абдулхай Алдашев - Акониты [фармакология, токсикология и применение] краткое содержание

Для врачей, ветеринарных врачей-токсикологов, химиков, ботаников и других специалистов, а также студентов-медиков и ветеринаров.

Акониты [фармакология, токсикология и применение] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

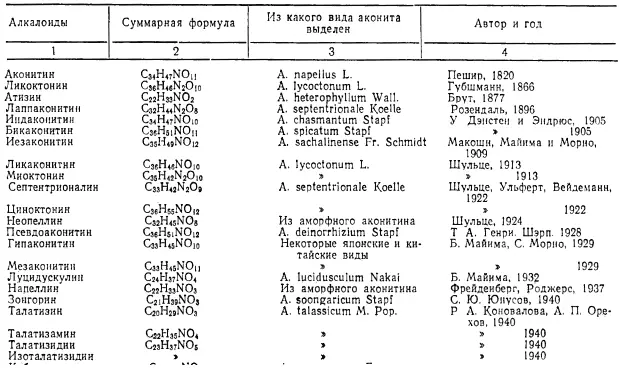

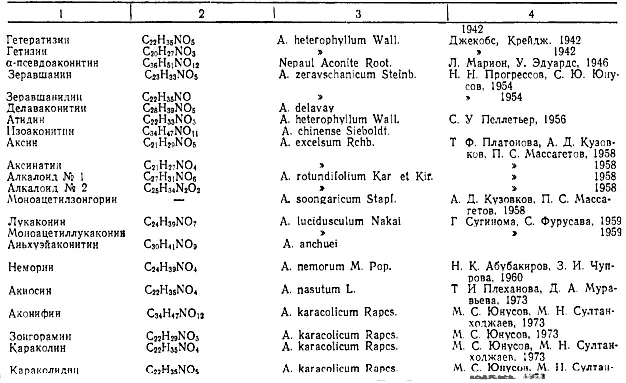

В свое время У. Дэнстон и Т. Генри (U. Dunstan а Т. Henry, 1905) предложили химическую классификацию известных аконитовых алкалоидов, разбив их на две группы 1) аконитины — сложные эфиры, сильно токсичные алкалоиды и 2) атизины — аминоспирты, менее токсичные алкалоиды. Однако в связи с открытием новых алкалоидов и усовершенствованием методов структурного анализа веществ эта классификация в настоящее время считается устаревшей. Согласно современной классификации, аконитовые алкалоиды раз делятся по строению на три группы: 1 — алкалоиды аконитинового типа, имеющие в основе ликоктоновый скелет; II — алкалоиды гетератизинового типа, имеющие в ликоктоновом скелете вместо 5-членного кольца 6-членный лактоновый цикл; III — атизиновые алкалоиды, имеющие в своей основе пергидрофенантреновый скелет.

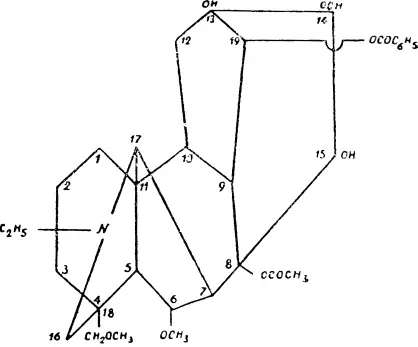

Одним из трудных этапов в изучении аконитовых алкалоидов явилось выяснение их структуры. Хотя суммарная формула аконитина была установлена еще в 1895 г., его структуру не могли расшифровать долго. В 1944 г американские ученые К. С. Крейдж и другие (С. S. Craig a. and, 1944) предложили первую развернутую формулу аконина — продукта щелочного гидролиза аконитина. По их мнению, в основе аконина лежит фенантреноподобное ядро. Однако полная структурная формула аконитина была расшифрована только в 1959 г К. Унснером и его сотрудниками (К. Weisner, D. L. Simmons, L. R. Fowler, 1959), с одной стороны, и Г. Мейером и Л. Марионом (FI. Meyer a. L. Marion, 1959), — с другой. Обе группы ученых работали независимо друг от друга. В. Шнейдер и Г Таузенд (W Schneider u. Н. Tausend, 1960) подтвердили справедливость этой формулы.

В настоящее время почти всеми признана окончательной следующая структурная формула аконитина (рис. 6).

Рис. 6 Структурная формула аконитина.

За последние 15 лет из различных видов аконита выделено довольно много новых индивидуальных алкалоидов, чему, безусловно, способствовало окончательное установление структуры аконитина. Канадские ученые Н. Моллов и др. и 1969 г определили структуру лаппаконина, а его рентгеноструктурный анализ в том же году был сделан Георге И. Бирнбаум. Независимо от них советский ученый М. С. Юнусов (1973) расшифровал структуру лаппаконина и нашел, что он имеет ликоктониновый скелет.

Содержание алкалоидов в растениях зависит от стадии их вегетации и условий внешней среды. Г. Мадаус и Г. Шиндлер (L. Madaus и Н. Schindler, 1938) приводят интересные данные, из которых следует, что в клубнях аконита максимальное накопление аконитина наблюдается после отмирания листьев (0,87—0,86% в октябре—январе), а минимальное — в период вегетации растения (0,28% в мае) A. Л. Шинкаренко и Е. А. Грязнова (1959), исследовавшие различные части аконитов восточного и носатого (A. orientale Mill, и A. nasatum Fisch.), растущих на различных высотах Кавказских гор, установили, что алкалоиды имеются во всех частях растений. При этом авторами была подмечена следующая закономерность. наибольшее количество алкалоидов содержится в обоих видах аконита, произрастающих на высоте 1400 м над уровнем моря. В клубнях наибольшее количество алкалоидов отмечено у аконита носатого в период цветения, у аконита восточного — в период плодоношения. Наибольший процент алкалоидов в листьях и стеблях аконита носатого приходится на период до цветения, а аконита восточного — на период цветения. З. И. Чупрова (1958) подвергла химическому исследованию наземные и подземные части аконита лесного (А. пе-morum М. Pop.), произрастающего в Заилийском Алатау Казахстана. По ее данным, качественный состав алкалоидов в обеих анатомических частях растения одинаков, но количество алкалоидов в клубнях в период плодоношения растения увеличивается, а в листьях уменьшается. Этот же автор в другой работе (1960) доказывает, что в растениях, перенесенных из дикорастущей флоры в культуру, количество алкалоидов в первый год жизни снижается. С. И. Цицина и др. (1964), исследуя различные анатомические части аконита Фишера в культуре, тоже подтверждают, что алкалоидами наиболее богаты клубни, затем листья и стебли. По ван Бранкхорсту (V. Brankhorst, 1935), даже в клубнях одного и того же растения содержание алкалоидов неодинаково. В материнских клубнях их несколько больше, чем в дочерних. М. Кунце и М. Хедикке (М. Kuntze и М. Hädicke, 1958) предложили определять содержание аконитина в настойке аконита с помощью окиси алюминия.

Фитохимические исследования аконитов в видовом аспекте и в зависимости от экологических условий за последние 15 лет получили в нашей стране широкий размах (З. И. Бошко, Г М. Валяева, 1965; Н. В. Плеханова и Г. П. Шевелева, 1965, Е. В. Никитина, Л. С. Редченко, Н. В. Плеханова, 1970; Т. И. Плеханова и Д. А. Муравьева, 1973; Н. М. Голубев, 1973; Д. А. Муравьева, 1974 и др).

Величина суммы алкалоидов в препаратах, изготовленных из аконита, зависит не только от вида, места произрастания, срока сбора и анатомических частей растения, но и от способа изготовления и срока хранения препаратов (Swanson, 1923; Goris и Metin, 1925; V. Brankhorsl, 1935; Г. К. Никонов, 1954; V. Mital, Н. Mühlemann, 1956; Е. Selles, Е. Selles-Flores, 1956; Аркел, Майст, 1956; Paris, Dillemann, Faugearas, 1959; С. Д. Добржинский, 1959 и др.)

Имеется ряд работ, посвященных химическому методу диагностики аконитового отравления. Первую обстоятельную работу в этом направлении провел тартуский токсиколог Адельгейм (Adelheim, 1869) Он разработал способ извлечения аконитина из тканей отравленного животного. К. Шредер (1876) в своей диссертации «К вопросу о судебно-химическом исследовании при отравлении борцом» взамен ранее существовавших методов Планта (Planta, 1850), Драгендорфа (1876) и др. предложил свой метод обнаружения алкалоида в патологическом материале. Советский ученый М. Д. Швайкова (1949), долго работавшая с аконитами, предложила оригинальный микрохимический метод обнаружения аконитина. Он основан на следующем принципе: 1%-ный раствор перманганата калия в присутствии разбавленной серной кислоты образует с аконитином характерные сростки из призматических кристаллов красно-фиолетового цвета, которые хорошо видны под микроскопом. Как указывает М. Д. Швайкова, эта реакция весьма чувствительна и специфична для аконитина, тогда как для других алкалоидов (неморин, лаппаконитин) она не специфична.

Литературных данных о биохимии аконитовых растений сравнительно мало. Так, С. Лакомб и Ж. Карль (S. Lascombes, G. Carles, 1954) обнаружили в клубнях аконита аптечного (A. napellus L.) сахарозу, мальтозу, малибиозу и стахиозу В другой работе авторы (1956) сообщают, что из водорастворимых сахаров в клубнях этого же аконита значительную часть составляет мальтоза, прячем, чем выше расположено растение над уровнем моря, тем больше в нем мальтозы. С. Лакомб (S. Lascombes, 1958) методом хроматографии обнаружила в корнях и листьях указанного аконита следующие органические кислоты: аконитовую, итаконовую, яблочную, лимонную, изолимонную, винную, щавелевую, малоновую, глицериновую, пирролидонкарбоновую и две неидентифицированные кислоты X 1и Х 2.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Абдулхай Алдашев - Акониты [фармакология, токсикология и применение]](/books/1087511/abdulhaj-aldashev-akonity-farmakologiya-toksikolog.webp)