Наталья Бехтерева - Здоровый и больной мозг человека

- Название:Здоровый и больной мозг человека

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АСТ»

- Год:2010

- Город:Москва, Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-17-062544-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Бехтерева - Здоровый и больной мозг человека краткое содержание

Здоровый и больной мозг человека - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В одной серии предъявлялось 30 пословиц, 15 из которых содержали ошибки, а 15 произносились без ошибок. Одновременно производилась запись непрерывной ЭкоГ. Анализу подвергались отрезки времени от начала предъявления пословицы до звукового сигнала.

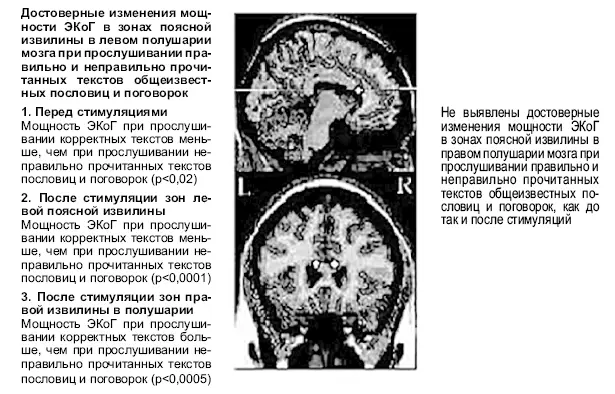

Как уже упоминалось, регистрация ЭКоГ осуществлялась от электродов, расположенных в области цингулярных извилин и внутренней капсулы (для цингулярной извилины ПБ 24 слева и справа – определяли по атласу Талейрака). Были обнаружены различия реакций ЭКоГ на правильное и неправильное слуховое предъявление общеизвестных пословиц в указанных зонах (табл. 3).

Результаты приведены без разбиения ЭкоГ на диапазоны, эквивалентные диапазонам ЭЭГ. Сравнение средних амплитуд ЭкоГ для анализируемых структур производилось с помощью Wilсохon matched paires test (при p<0,05).

Как видно из таблицы, до стимуляции зон цингулярной извилины средняя амплитуда ЭКоГ на правильное предъявление общеизвестных пословиц была меньше в зонах левой поясной извилины, зонах левой и правой внутренней капсулы. В зонах правой цингулярной извилины средние амплитуды на правильное и неправильное слуховое предъявление общеизвестных пословиц достоверно не отличались. После стимуляции зон левой цингулярной извилины принципиальных различий с тем, что наблюдалось до электрической стимуляции, не возникло (см. табл. 3).

Таблица 3

Результаты сравнения средних амплитуд целостной ЭКоГ при опознавании правильного и неправильного звучания общеизвестных пословиц

После электрической стимуляции зон правой цингулярной извилины в зонах левой цингулярной извилины и внутренней капсулы, а также правой внутренней капсулы значения средних амплитуд на правильное предъявление общеизвестных пословиц стали достоверно больше, чем на неправильное предъявление пословиц (знак эффекта поменялся на противоположный). В самой же правой цингулярной извилине различия остались статистически недостоверными (рис. 3).

Таким образом, прямая регистрация активности цингулярной извилины подтвердила наличие избирательной реакции на ошибочное выполнение пробы, то есть четкое наличие феномена детекции ошибок в данной зоне. Более того, данные, связанные с электрической стимуляцией, продемонстрировали и возможность функциональных перестроек, таких как подавление детекции ошибок, выявленное после точечной стимуляции передних отделов правой цингулярной извилины.

Рис. 3. Обозначение зон поясной извилины, в которых наблюдались различия в мощности ЭкоГ во время правильного и неправильного звучания общеизвестных пословиц и поговорок (до и после лечебных электрических стимуляций)

В продолжение наших ранних исследований детекции ошибок в Институте мозга человека развиваются прикладные и фундаментальные исследования вопроса. К практическому применению сведений о данном мозговом механизме позволили перейти уточненные данные о преимущественной локализации в мозгу зон детекции ошибок и представления о возможности функционального преобразования гиперактивного детектора ошибок в детерминатор ошибок, независимо от ситуации, сигнализирующей об ошибке (Медведев и др., 2003). В Институте выполнено более 350 стереотаксических операций двусторонней цингулотомии с помощью точечной криодеструкции (нейрохирург С. В. Можаев, стереотаксическое наведение А. Д. Аничков) у больных с обсессивно - компульсивным синдромом при наркоманиях. Положительный эффект наблюдался более чем в 60 %. Отсутствие психических дефектов после операций в этом случае косвенно свидетельствует в пользу выдвинутого нами ранее принципа системной мозговой организации детекции ошибок.

В последние годы результаты применения точечного разрушения передних отделов цингулярной извилины, осуществляющиеся на основе концепции о роли гиперактивности детектора ошибок в патофизиологии обсцессивно-компульсивного синдрома и некоторых других психических заболеваний, были опубликованы Devinsky и сотр. (1995), Swick and Turken (2002)., Ulsperger et al., 2002; Laurens и сотр. (2003), Ursu и сотр. (2003), Muller и сотр. (2003).

Надо сказать, что, несмотря на известную «сфокусированность» работ по исследованию детекции ошибок на электрофизиологическом выражении феномена и акцентированию его приоритетной пространственной привязанности к АСС, в подавляющем большинстве работ подчеркивается важнейшее значение данного мозгового механизма в реализации поведения (Garavan и сотр., 2002; Kerns и сотр., 2004).

Условия обнаружения детекции ошибок в наших и других исследованиях свидетельствовали о том, что функциональной сущностью детекции ошибок является рассогласование с возможным планом действий, релевантной матрицей памяти. В этой трактовке феномен детекции ошибок теснейшим образом сближается с феноменом рассогласования (так называемым «Mismatch Negativity» феноменом), описанным и подробно изученным в лаборатории R. Naatannen (см.: Naatanen, 2003).

Возможности и перспективы

Дальнейшая расшифровка физиологической сущности и роли механизма детекции ошибок в мозговой деятельности рассматривается нами как приоритетная задача фундаментальной науки в проблеме «Мозг Человека». Широкое, многоплановое дальнейшее изучение потенциала феномена детекции ошибок («его прав и обязанностей») как общего механизма мозга оказалось возможным, прежде всего, в связи с многочисленностью убедительных свидетельств реальности и надежности проявления феномена. Важно подчеркнуть, что именно приведенные выше свидетельства его реальности позволили изучать влияние этого важнейшего мозгового фактора в условиях, закономерно вызывающих его к жизни, но уже без обязательной одновременной регистрации нейрофизиологического выражения его местных проявлений. Это, как вполне понятно, позволило существенно расширить методические условия работы.

Именно таким образом и было предпринято нами изучение возможного влияния детекции ошибок в вербальном творчестве. Исследование и уточнение роли детектора ошибок в творческом процессе представляет особый интерес, так как по условиям его обнаружения предполагалось, что сигнализация «отхода от известного» должна играть отрицательную, угнетающую роль в деятельности, где важнейшим является фактор новизны (Bechtereva, 1978).

В развитие многолетнего изучения мозговой организации мыслительной деятельности в Институте мозга человека в последние годы (Bechtereva et al., 2004) проведено полиметодическое исследование мозговой организации наиболее сложного ее вида – деятельности творческой. На основе анализа ЭЭГ показано достоверное наличие местных и общих перестроек мозговой активности при реализации соответствующих вербальных психологических тестов. С помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) в теменно-височной области левого полушария обнаружены зоны, имеющие приоритетное значение для вербального творчества (ПБ 39, 40).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: