Игорь Прохоров - Военная и экстремальная медицина. Часть 2

- Название:Военная и экстремальная медицина. Часть 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Гродно: ГрГМУ

- Год:2011

- ISBN:978-985-496-817-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Прохоров - Военная и экстремальная медицина. Часть 2 краткое содержание

Военная и экстремальная медицина. Часть 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Рис. 1. Схема функционирования холинэргического синапса 1- АХ (ацетилхолин), 2- АХЭ (ацетилхолинэстераза), 3- ХР (холинорецептор)

Нормальное функционирование синапса возможно в случае, если действие АХ на ХР постсинаптической мембраны, будет немедленно устраняться, в противном случае возникнет длительная деполяризация постсинаптической мембраны и передача импульсов через синапс станет невозможной. Быстрое расщепление АХ обеспечивается ферментом ацетилхолинэстеразой (АХЭ). После расщепления ацетилхолина ферментом АХЭ свойства белка холинорецептора возвращаются в «исходное» состояние. При этом происходит поляризация постсинаптической мембраны за счет выхода ионов Na+ под действием «натриевого насоса» и готовность синапса к проведению следующего нервного импульса восстанавливается.

Фермент АХЭ гидролизует АХ на уксусную кислоту и холин. Без этого невозможен нормальный процесс передачи нервного импульса в холинергическом синапсе. Истинная АХЭ находится преимущественно в эритроцитах и нервной ткани. Является ферментом, синтезируемым печеночными клетками (определение активности АХЭ в сыворотке крови широко используется при отравлении ФОС и заболеваниях печени – острый гепатит, цирроз печени и др.). На активном центре АХЭ имеется два активных участка: анионный и эстеразный. Анионный выполняет ориентирующую роль, способствует сближению субстрата с ферментом и обеспечивает нужную ориентацию молекулы АХ на активной поверхности холинэстеразы. На эстеразном участке фермента АХЭ протекает собственно гидролиз АХ.

Таким образом, в итоге реакции взаимодействия АХЭ с ацетилхолином образуется ацетилированный фермент – непрочное соединение, быстро подвергающееся гидролизу с образованием холина, уксусной кислоты и интактного фермента, готового к взаимодействию с новой молекулой субстрата. Эта ферментативная реакция расщепления молекулы АХ происходит с высокой скоростью (60-90 мс).

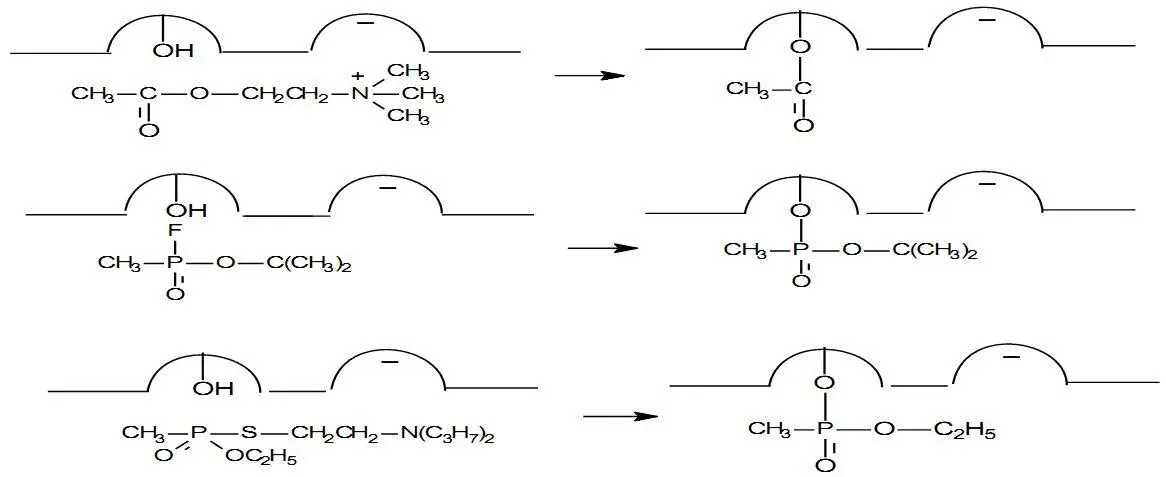

Знание механизма расщепления субстрата АХЭ важно для понимания реакции угнетения фермента фосфорорганическими ядами (рис. 2). В молекуле ФОВ присутствует группировка Р=О :,которая своей поляризацией напоминает карбонильную (С=О :)группу ацетилхолина. Сдвиг электронов в сторону кислорода создает на атоме фосфора дефицит электронной плотности и тем самым облегчает его взаимодействие с атомом кислорода гидроксильной группы (-ОН) серина, образующего эстеразный участок фермента АХЭ. В результате этого взаимодействия происходит разрыв связи между фтором и фосфором, причем фосфорсодержащая часть яда присоединяется к ферменту, а фтор, соединившись с атомом водорода, образует фтористый водород (HF).

Взаимодействие между ФОВ и АХЭ является сложной многоступенчатой реакцией. Сначала образуется обратимый комплекс ФОВ с энзимом (ХЭ + ФОВ ХЭ • ФОВ), который существует считанные доли секунды, затем происходит фосфорилирование с образованием прочного фосфорилированного энзима и продукта реакции – остатка фосфорорганического ингибитора. Эта реакция протекает в течение 1,5 – 2 часов. Через 4-5 часов фосфорилированный энзим подвергается «старению», которое почти исключает возможность его дефосфорилирования (необратимое соединение). Эта реакция приводит к необратимому угнетению каталитической функции АХЭ, накоплению эндогенного АХ и непрерывному возбуждению холинореактивных систем организма.

Еще более сильное антихолинэстеразное действие оказывают ФОВ типа Vx-газов, которые благодаря наличию аминотиоловой группы (R 1-S-CH2-CH2-N +-R3) соединяются не только с эстеразным, но и с анионным участком фермента.

Таким образом, взаимодействие фермента с ФОВ проходит по тому же механизму, что и с ацетилхолином. Взаимодействие ацетилхолина, зарина и V Xс активным центром АХЭ показано на рис. 2.

Рис. 2. Схема взаимодействия ацетилхолина, зарина и фосфорилтиохолина с активным центром АХЭ При остром отравлении ФОВ существует определенная (хотя и не полная) корреляция между степенью угнетения активности АХЭ и тяжестью интоксикации.

Механизмы неантихолинэстеразного действия ФОВ. Антихолинэстеразный механизм действия ФОВ является ведущим, но не единственным. Из других неантихолинэстеразных механизмов действия наиболее важным является действие ФОВ на холинорецепторы. Поскольку и холинорецепторы, и холинэстераза адаптированы к одному и тому же нейромедиатору, ингибиторы холинэстеразы могут проявить активность и по отношению к холинорецепторам. Этим объясняется, что тяжесть клиники не всегда строго параллельна степени подавления активности АХЭ.

ФОВ способны вызывать сенсибилизацию ХР по отношению к ацетилхолину, что объясняет рецидивы клиники поражения через много дней после контакта с ФОВ, когда яда в организме уже не обнаруживается. ФОВ приводят к ускоренному высвобождению АХ из синаптических пузырьков, повышению его концентрации на пресинаптической мембране, где обнаружены М-холинорецепторы.

Возбуждение пресинаптических структур ведет к ускоренному выбросу АХ.

Помимо действия на холинореактивные структуры ФОВ, в высоких дозах, обладают прямым повреждающим действием на клетки различных органов и тканей (нервной системы, печени, почек, системы крови и т.д.), в основе которого лежат общие механизмы цитотоксичности: нарушение энергетического обмена клетки; нарушение гомеостаза внутриклеточного кальция; активация свободнорадикальных процессов в клетке.

Патогенез интоксикации.

Пусковым механизмом практически всех симптомов, развивающихся при интоксикации ФОВ, является перевозбуждение никотиновых и мускариновых холинергических синапсов, локализованных в центральной нервной системе и на периферии.

М-холинорецепторы расположены:

1. в постсинаптической мембране клеток эффекторных органов у окончаний постганглионарных парасимпатических волокон;

2. нейроны вегетативных ганглиев (М-ХР нейронов вегетативных ганглиев локализуются вне синапсов);

3. ЦНС (кора, ретикулярная формация);

4. Симпатические нервные окончания потовых желез;

Выделяют М 1-ХР (ЦНС, вегетативные ганглии), М 2-ХР (сердце), М 3-ХР (гладкие мышцы, экзокринные железы). Для упрощения рассмотрения эффектов речь будем вести о М-ХР.

Н-холинорецепторы расположены:

1. в постсинаптической мембране ганглионарных нейронов у окончаний всех преганглионарных волокон (в симпатических и парасимпатических ганглиях);

2. мозговое вещество надпочечников;

3. синокаротидная зона;

4. концевые пластинки скелетных мыщц;

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: