Валентина Копаева - Глазные болезни

- Название:Глазные болезни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Медицина

- Год:неизвестен

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентина Копаева - Глазные болезни краткое содержание

Для студентов медицинских вузов и начинающих офтальмологов.

Глазные болезни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

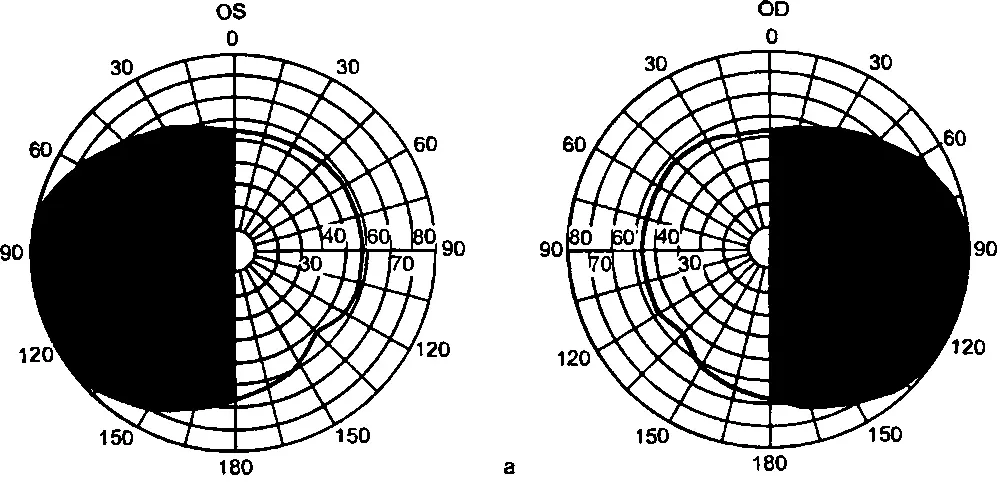

Гетеронимная биназальная симметричная гемианопсия встречается редко, например при выраженном склерозе сонных артерий, одинаково сдавливающих хиазму с двух сторон.

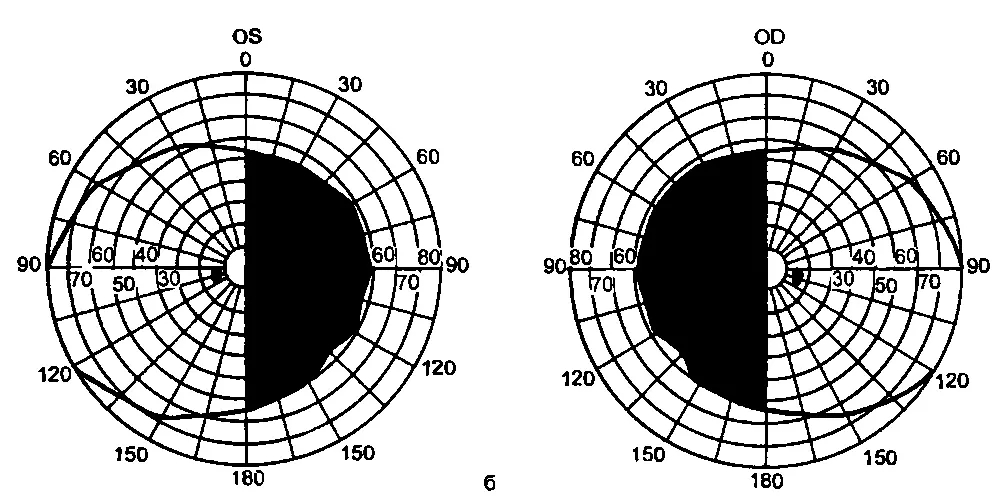

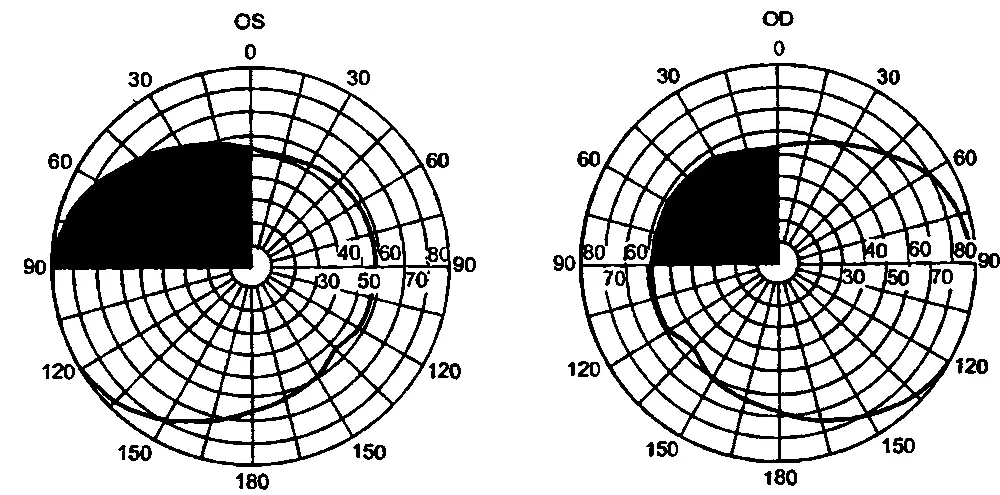

Гомонимная гемианопсия – это половинчатое одноименное (право– или левостороннее) выпадение полей зрения в обоих глазах (рис. 4.8). Оно возникает при наличии патологии, затрагивающей один из зрительных трактов. Если поражается правый зрительный тракт, то возникает левосторонняя гомонимная гемианопсия, т. е. выпадают левые половины полей зрения обоих глаз. При поражении левого зрительного тракта развивается правосторонняя гемианопсия.

Рис. 4.7. Гетеронимная гемианопсия. а – битемпоральная; б – биназальная.

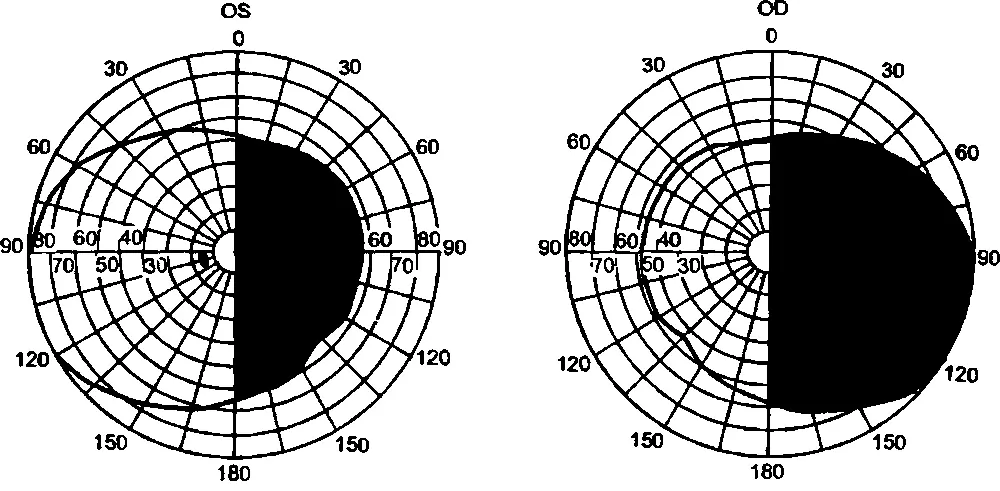

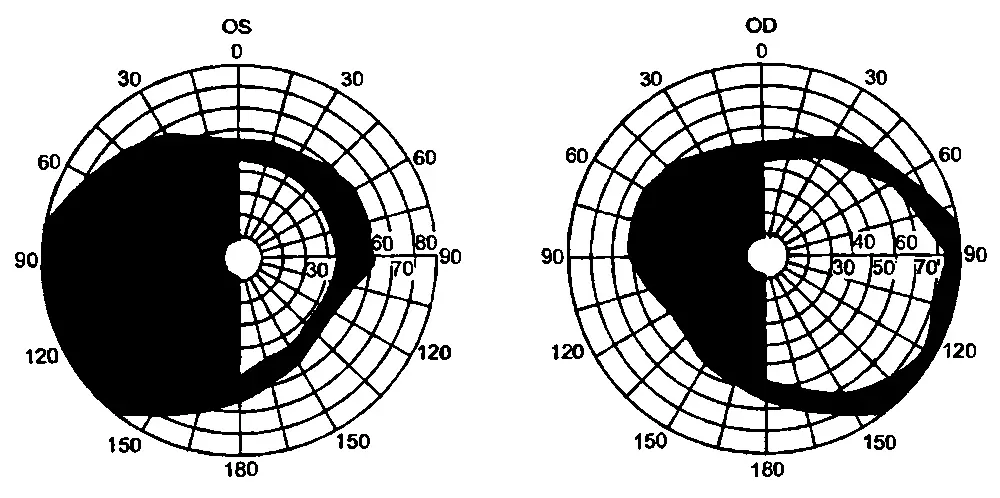

В начальной стадии опухолевого или воспалительного процесса может быть сдавлена только часть зрительного тракта. В этом случае регистрируются симметричные гомонимные квадрантные гемианопсии, т. е. выпадает четверть поля зрения в каждом глазу, например пропадает левая верхняя четверть поля зрения как в нравом, так и в левом глазу (рис. 4.9). Когда опухоль мозга затрагивает корковые отделы зрительных путей, вертикальная линия гомонимных выпадений полей зрения не захватывает центральные отделы, она обходит точку фиксации, т. е. зону проекции желтого пятна. Это объясняется тем, что волокна от нейроэлементов центрального отдела сетчатки уходят в оба полушария головного мозга (рис. 4.10).

Рис. 4.8. Гомонимная гемианопсия.

Рис. 4.9. Квадрантная гомонимная гемианопсия.

Патологические процессы в сетчатке и зрительном нерве могут вызывать изменения границ поля зрения различной формы. Для глаукомы, например, характерно сужение поля зрения с носовой стороны.

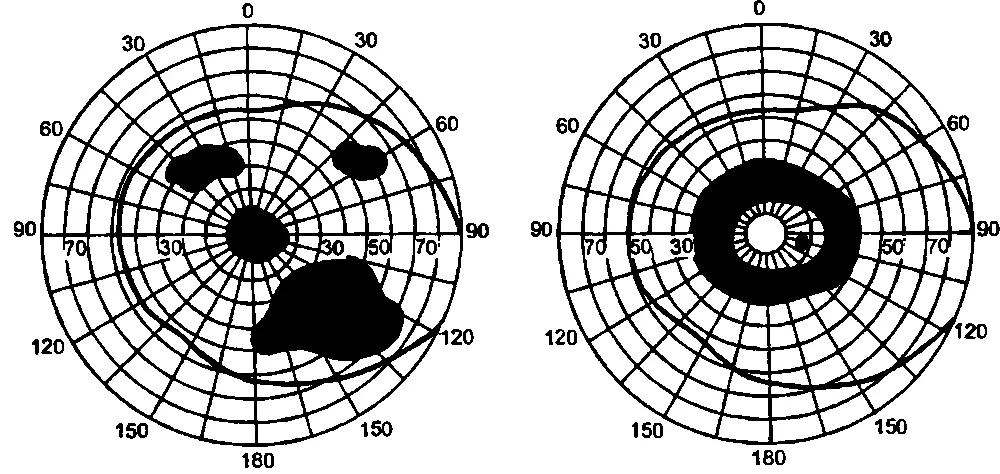

Локальные выпадения внутренних участков поля зрения, не связанных с его границами, называют скотомами. Их определяют с использованием объекта диаметром 1 мм также в различных меридианах, при этом особенно тщательно исследуют центральный и парацентральный отделы. Скотомы бывают абсолютными (полное выпадение зрительной функции) и относительными (понижение восприятия объекта в исследуемом участке поля зрения). Наличие скотом свидетельствует об очаговых поражениях сетчатки и зрительных путей. Скотома может быть положительной и отрицательной. Положительную скотому видит сам больной как темное или серое пятно перед глазом. Такое выпадение в поле зрения возникает при поражениях сетчатки и зрительного нерва. Отрицательную скотому сам больной не обнаруживает, ее выявляют при исследовании. Обычно наличие такой скотомы свидетельствует о поражении проводящих путей (рис. 4.11).

Рис. 4.10. Гомонимная гемианопсия с сохранением центрального зрения.

Мерцательные скотомы – это внезапно появляющиеся кратковременные перемещающиеся выпадения в поле зрения. Даже в том случае, когда пациент закрывает глаза, он видит яркие, мерцающие зигзагообразные линии, уходящие на периферию. Этот симптом является признаком спазма сосудов головного мозга. Мерцательные скотомы могут повторяться с неопределенной периодичностью. При их появлении пациент должен немедленно принимать спазмолитические средства.

По месту расположения скотом в поле зрения выделяют периферические, центральные и парацентральные скотомы. На удалении 12–18° от центра в височной половине располагается слепое пятно. Это – физиологическая абсолютная скотома. Она соответствует проекции диска зрительного нерва. Увеличение слепого пятна имеет важное диагностическое значение.

Центральные и парацентральные скотомы выявляют при кампиметрии. Пациент фиксирует взглядом светлую точку в центре плоской черной доски и следит за появлением и исчезновением белой (или цветной) метки, которую врач переметает по доске, и отмечает границы дефектов поля зрения.

Центральные и парацентральные скотомы появляются при поражении папилломакулярного пучка зрительного нерва, сетчатки и хориоидеи. Центральная скотома может быть первым проявлением рассеянного склероза.

Цветоощущение

Цветовое зрение – способность глаза к восприятию цветов на основе чувствительности к различным диапазонам излучения видимого спектра. Это функция колбочкового аппарата сетчатки.

Можно условно выделить три группы цветов в зависимости от длины волны излучения: длинноволновые – красный и оранжевый, средневолновые – желтый и зеленый, коротковолновые – голубой, синий, фиолетовый. Все многообразие цветовых оттенков (несколько десятков тысяч) можно получить при смешении трех основных цветов – красного, зеленого, синего. Все эти опенки способен различить глаз человека. Это свойство глаза имеет большое значение в жизни человека. Цветовые сигналы широко используют на транспорте, в промышленности и других отраслях народного хозяйства. Правильное восприятие цвета необходимо во всех медицинских специальностях, в настоящее время даже рентгенодиагностика стала не только черно–белой, но и цветной (рис. 4.12, 4.13).

Идея трехкомпонентности цветовосприятия впервые была высказана М. В. Ломоносовым еще в 1756 г. В 1802 г. Т. Юнг опубликовал работу, ставшую основой трехкомпонентной теории цветовосприятия. Существенный вклад в разработку этой теории внесли Г. Гельмгольц и его ученики. Согласно трехкомпонентной теории Юнга – Ломоносова – Гельмгольца, существует три типа колбочек. Каждому из них свойствен определенный пигмент, избирательно стимулируемый определенным монохроматическим излучением. Синие колбочки имеют максимум спектральной чувствительности в диапазоне 430–468 нм, у зеленых колбочек максимум поглощения находится на уровне 530 нм, а у красных – 560 нм.

В то же время цветоощущение есть результат воздействия света на все три типа колбочек. Излучение любой длины волны возбуждает все колбочки сетчатки, но в разной степени (рис. 4.14). При одинаковом раздражении всех трех групп колбочек возникает ощущение белого цвета. Существуют врожденные и приобретенные расстройства цветового зрения. Около 8% мужчин имеют врожденные дефекты цветовосприятия. У женщин эта патология встречается значительно реже (около 0,5%). Приобретенные изменения цветовосприятия отмечаются при заболеваниях сетчатки, зрительного нерва и центральной нервной системы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: