Валентина Копаева - Глазные болезни

- Название:Глазные болезни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Медицина

- Год:неизвестен

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентина Копаева - Глазные болезни краткое содержание

Для студентов медицинских вузов и начинающих офтальмологов.

Глазные болезни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В классификации врожденных расстройств цветового зрения Криса–Нагеля красный цвет считается первым и обозначают его "протос" (греч. protos – первый), затем идут зеленый – "дейтерос" (греч. deuteros – второй) и синий – "тритос" (греч. tritos – третий). Человек с нормальным цветовосприятием – нормальный трихромат.

Аномальное восприятие одного из трех цветов обозначают соответственно как прот–, дейтер– и тританомалию. Прот– и дейтераномалии подразделяют на три типа: тип С – незначительное снижение цветовосприятия, тип В – более глубокое нарушение и тип А – на грани утраты восприятия красного или зеленого цвета.

Полное невосприятие одного из трех цветов делает человека дихроматом и обозначается соответственно как прот–, дейтер– или тританопия (греч. an – отрицательная частица, ops, opos – зрение, глаз). Людей, имеющих такую патологию, называют прот–, дейтер– и тританопами. Невосприятие одного из основных цветов, например красного, изменяет восприятие других цветов, так как в их составе отсутствует доля красного.

Рис. 4.14. Схема трехкомпонентности цветного зрения.

Крайне редко встречаются монохромоты, воспринимающие только один из трех основных цветов. Еще реже, при грубой патологии колбочкового аппарата, отмечается ахромазия – черно–белое восприятие мира. Врожденные нарушения цветовосприятия обычно не сопровождаются другими изменениями глаза, и обладатели этой аномалии узнают о ней случайно при медицинском обследовании. Такое обследование является обязательным для водителей всех видов транспорта, людей, работающих с движущимися механизмами, и при ряде профессий, когда требуется правильное различение цветов.

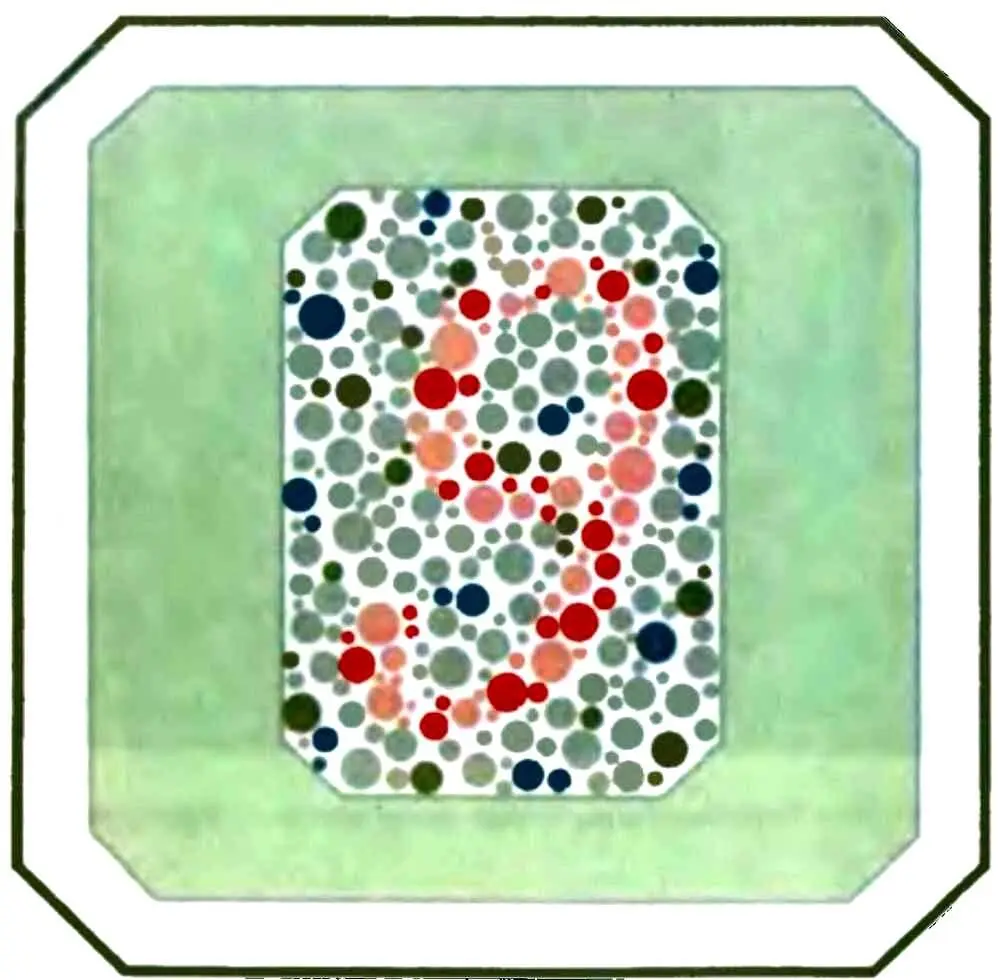

Рис. 4.15. Дифференциально–диагностическая таблица из набора полихроматических таблиц Рабкина. Нормальные трихроматы различают в таблице цифру 9, протанопы и дейтеранопы – цифру 5.

Оценка цветоразличителыюй способности глаза. Исследование проводят на специальных приборах – аномалоскопах или с помощью полихроматических таблиц. Общепринятым считается метод, предложенный Е. Б. Рабкиным, основанный на использовании основных свойств цвета.

Цвет характеризуется тремя качествами:

■ цветовым тоном, который является основным признаком цвета и зависит от длины световой волны

■ насыщенностью, определяемой долей основного тона среди примесей другого цвета

■ яркостью, или светлотой, которая проявляется степенью близости к белому цвету (степень разведения белым цветом).

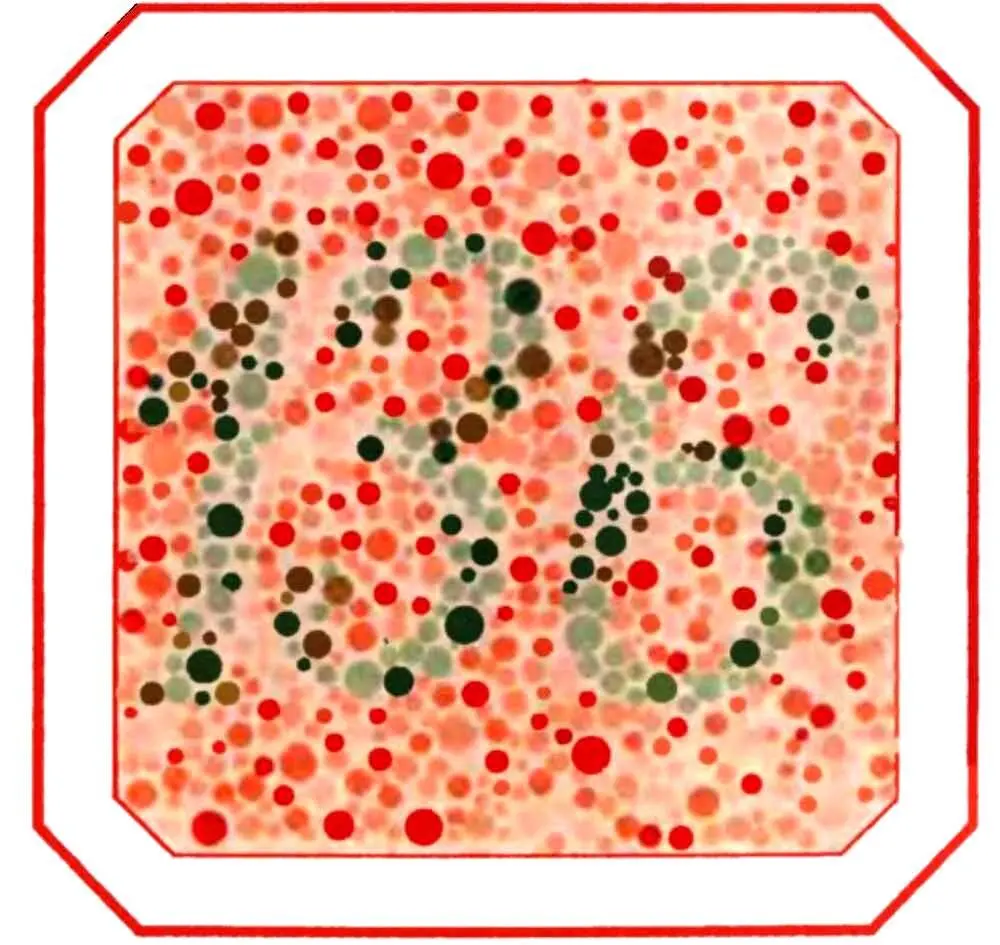

Рис. 4.16. Дифференциально–диагностическая таблица Рабкина.

Нормальные трихроматы различают в таблице цифры I. 3, 6 (136), протанопы – 69, дейтеранопы – 68

Диагностические таблицы построены по принципу уравнения кружочков разного цвета по яркости и насыщенности. С их помощью обозначены геометрические фигуры и цифры ("ловушки"), которые видят и читают цветоаномалы. В то же время они не замечают цифру или фигурку, выведенную кружочками одного цвета. Следовательно, это и есть тот цвет, который не воспринимает обследуемый. Во время исследования пациент должен сидеть спиной к окну. Врач держит таблицу на уровне его глаз на расстоянии 0,5–1 м. Каждая таблица экспонируется 5 с. Дольше можно демонстрировать только наиболее сложные таблицы (рис. 4.15, 4.16).

При выявлении нарушений цветоощущения составляют карточку обследуемого, образец которой имеется в приложениях к таблицам Рабкина. Нормальный трихромат прочитает все 25 таблиц, аномальный трихромат типа С – более 12, дихромат – 7–9.

При массовых обследованиях, предъявляя наиболее трудные для распознавания таблицы из каждой группы, можно весьма быстро обследовать большие контингенты. Если обследуемые четко распознают названные тесты при троекратном повторе, то можно и без предъявления остальных сделать заключение о наличии нормальной трихромазии. В том случае, если хотя бы один из этих тестов не распознан, делают вывод о наличии цветослабости и для уточнения диагноза продолжают предъявление всех остальных таблиц.

Выявленные нарушения цветоощущения оценивают по таблице как цветослабость I, II или III степени соответственно на красный (протодефицит), зеленый (дейтеродефицит) и синий (тритодефицит) цвета либо цветослепоту – дихромазия (прот–, дейтер– или тританопия). С целью диагностики расстройств цветоощущения в клинической практике также используют пороговые таблицы, разработанные Е. Н. Юстовой и соавт. для определения порогов цветоразличения (цветосилы) зрительного анализатора. С помощью этих таблиц определяют способность уловить минимальные различия в тонах двух цветов, занимающих более или менее близкие позиции в цветовом треугольнике.

Бинокулярное зрение

Бинокулярное зрение – восприятие окружающих предметов двумя глазами (от лат. bi – два, oculus – глаз) – обеспечивается в корковом отделе зрительного анализатора благодаря сложнейшему физиологическому механизму зрения – фузии, т. е. слиянию зрительных образов, возникающих отдельно в каждом глазу (монокулярное изображение), в единое сочетанное зрительное восприятие.

Единый образ предмета, воспринимаемого двумя глазами, возможен лишь в случае попадания его изображения на так называемые идентичные, или корреспондирующие, точки сетчатки, к которым относятся центральные ямки сетчатки обоих глаз, а также точки сетчатки, расположенные симметрично по отношению к центральным ямкам (рис. 4.17). В центральных ямках совмещаются отдельные точки, а па остальных участках сетчатки корреспондируют рецепторные поля, имеющие связь с одной ганглиозной клеткой. В случае проецирования изображения объекта па несимметричные, или так называемые диспаратные, точки сетчатки обоих глаз возникает двоение изображения – диплопия.

Бинокулярное зрение формируется постепенно и достигает полного развития к 7–15 годам. Оно возможно лишь при определенных условиях, причем нарушение любого из них может спать причиной расстройства бинокулярного зрения, вследствие чего характер зрения становится либо монокулярным (зрение одним глазом), либо одновременным, при котором в высших зрительных центрах воспринимаются импульсы то от одного, то от другого глаза. Монокулярное и одновременное зрение позволяет получить представление лишь о высоте, ширине и форме предмета без оценки взаиморасположения предметов в пространстве по глубине.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: